珍·马丁和莉兹·阿尔彭住在“那栋房子”里。许多酷儿朋友圈都有一个。在这样的地方,一锅汤总是煮着,面包总是在烤箱里,有人总是愿意读你的塔罗牌。朋友们在工作日的晚上会去布鲁克林的公寓看看。这是一个做饭和吃饭,工作和放松的地方。

多年来,身为厨师的阿尔彭一直在考虑将自己家的欢迎氛围扩大为一场正式活动,一个可以推广酷儿厨师的汤之夜。2016年总统大选后,阿尔彭想知道如何支持日益壮大的社会正义运动,她想:为什么不把她的汤点子变成一场筹款活动呢?第一场活动——“尽你所能捐赠”晚宴——发生在2017年妇女大游行后的晚上。抗议者带着疼痛的双脚和皱巴巴的横幅从华盛顿返回纽约。他们筋疲力尽,但仍在努力,挤进当地的一家咖啡馆喝汤和社区。凯瑟琳·坎宁安(Kathleen Cunningham)和马丁、阿尔彭一起是同志汤之夜的组织者,她说,这种爱是显而易见的。然而朋友们一直在问:他们可以带什么汤来聚餐?

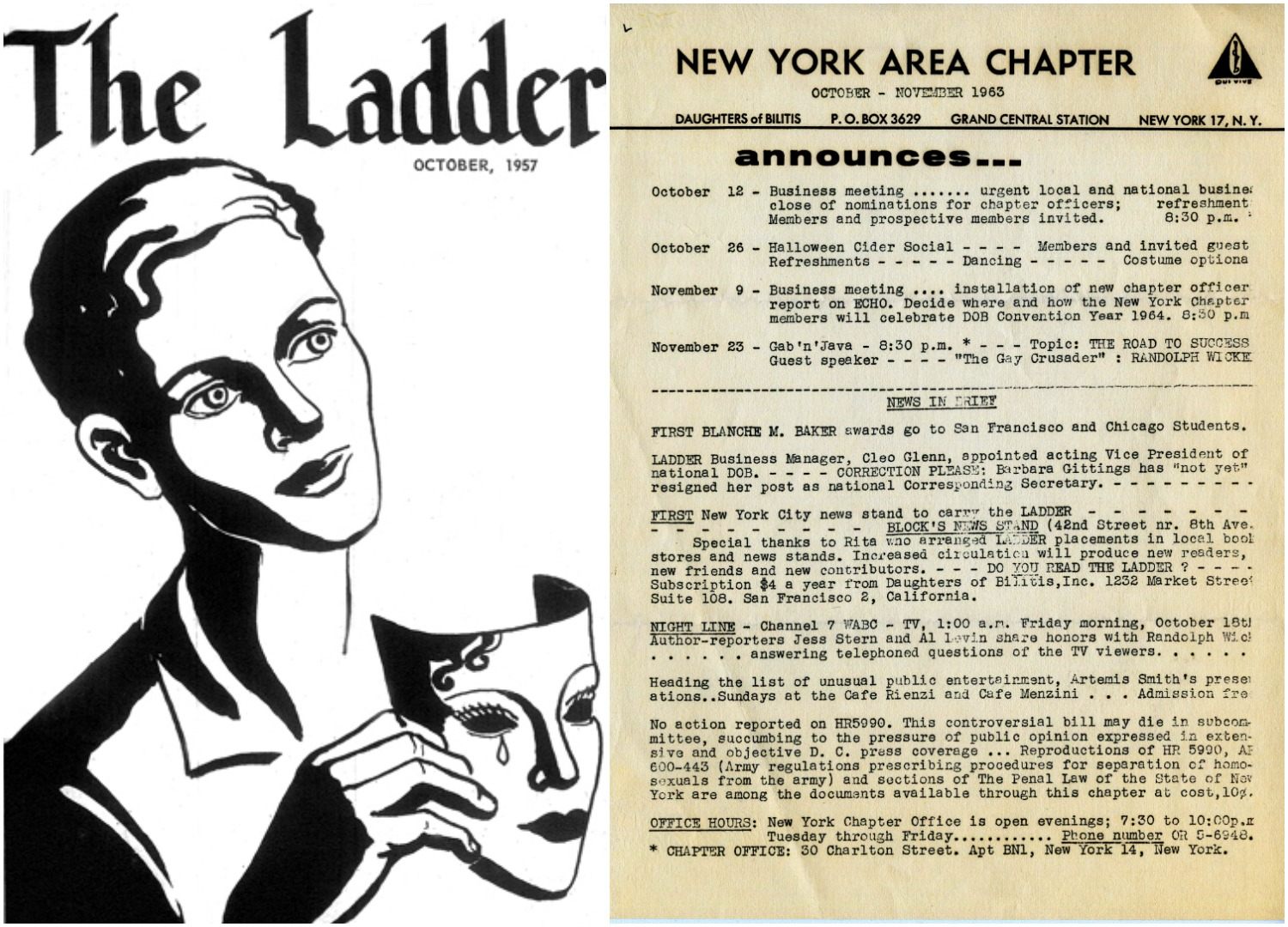

阿尔彭说:“在同志汤之夜,我们有这样一个笑话:我们不是聚餐。”但也难怪三人组的朋友们期待着集体烹饪。自20世纪50年代以来,聚餐一直是酷儿女性空间的标志,当时美国第一个现代女同性恋组织“比利蒂斯的女儿们”(Daughters of Bilitis)开始在旧金山边喝咖啡边秘密聚会。如今,聚餐已成为女同性恋传统的代名词——如此普遍,以至于女同性恋们以参加从抗议到性派对的各种聚会而闻名。

然而,这种简陋的百乐餐会有一段激进的历史。从50年代的秘密聚会到70年代的分离主义公社,共享烹饪和饮食长期以来滋养着女同性恋运动。佩斯大学(Pace University)荣誉退休教授、女同性恋积极分子先驱卡拉·杰伊(Karla Jay)说:“聚餐体现了这样一种理念:当你们共同成长时,你们可以拥有更多。”“对我来说,这就是政治团结的精髓。”女同性恋聚餐诞生于经济需要和政治斗争中,为一个更平等的世界提供了愿景。

为了理解共享一餐是如何成为女同性恋的准则,我们必须回到婚姻平等和艾伦之前,甚至在石墙之前,回到旧金山的一所小房子里。1955年,从1953年就同居在一起的德尔·马丁和菲利斯·里昂夫妇提出了一个关键问题:女同性恋都到哪里去了?20世纪50年代的旧金山有很多同性恋者。战后,他们成群结队地迁移到城市,离开中西部的城镇或欧洲的战场,寻求社区和自由。该市北海滩社区新兴的男女同性恋场所,比如纸娃娃和锡天使,到处都是.

然而,酒吧经常是警察暴力的目标,而且主要由男同性恋者主导。比起女同性恋者,男同性恋者有更多的金钱和公共空间,尽管仍有遭受恐同暴力的危险,但他们可以更自由地跳舞、流汗和巡游。与此同时,女同性恋者在性别歧视和恐同的双重负担下挣扎。她们挣的钱比男性同事少,还会受到特定类型的性骚扰和暴力。那些已婚或离异的母亲,都有可能失去孩子的监护权。马丁和里昂决定,如果他们在同性恋酒吧找不到女同性恋,他们就为自己创造一个女同性恋空间。

1955年9月,他们第一次见面非常简单:四对夫妇在朋友家共进晚餐。但马丁和里昂激发了一种集体的渴望。五年内,该组织的分支机构如雨后春笋般从圣地亚哥到芝加哥,从新奥尔良到纽约。她们称自己为比利提斯的女儿。

他们的标志性活动之一被称为“Gab’n Java”,它就像它的名字一样。女人们聚在一起喝咖啡、吃蛋糕,分享她们能分享的东西。这些会议虽然不像后来的女同性恋运动那样具有明显的政治色彩,但却做出了令人惊讶的事情:在一个出柜可能导致严重法律和社会后果的时代,它们帮助美国女同性恋意识到自己的集体力量。很快,会议上提供了更多的食物——沙拉、乳蛋饼、酒和烘焙食品。内华达大学(University of Nevada)教授马西娅·加洛(Marcia Gallo)写过一本DoB的历史,她说:“有些女性非常有成就,有些则很挣扎。”“他们中的许多人觉得自己是唯一的幸存者。”但在比利提斯的女儿们的聚会上,她们在一起。

在DoB等组织的支持下,同性恋运动迅速发展。到60年代末,激进的发展正在酝酿。美国各地的学生抗议越南战争。美国黑人为自由而游行并被监禁。要求同工同酬和堕胎权的妇女走上街头。bililitis的女儿们,当时是一个拥有自己杂志的全国性网络,仍然很强大,但有些人想在政治上更加活跃,有些人不想。更激进的新一代女同性恋者正在崛起。

卡拉·杰伊是新一代的一员。20世纪60年代初,她开始参与哥伦比亚大学巴纳德学院的学生运动。1968年,1000多名学生抗议者起来反对大学提议的哈莱姆士绅化,占领了五座大楼并将院长劫持为人质,杰伊就是其中之一.但是左派学生运动有问题。虽然活动人士声称反对暴力,但激进圈子里的许多男性仍然抱有性别歧视的期望:男人会发动革命;女人会煮咖啡。与此同时,女权主义者贝蒂·弗里丹(Betty Friedan)等妇女解放活动家认为,女同性恋的知名度是对女权运动体面地位的威胁。

石墙改变了一切。1969年,一群由有色人种跨性别女性领导的酷儿在纽约格林威治村的石墙酒店(Stonewall Inn)反击警察的骚扰,有效地启动了现代LGBTQ运动。所以当弗里丹称女同性恋为“薰衣草威胁”,周杰伦和其他年轻的女同性恋者纷纷行动起来。她们自称为“薰衣草威胁”,在1970年第二次联合妇女大会上举行了抗议活动,在那里她们分发了一份声明,宣布了一种新的激进政治。就像战争打响一样,战争开始了有一个响亮的宣言女同性恋者是所有女人的愤怒浓缩到爆炸的地步。美国女同性恋运动开始爆发。

那时候,Jay和室友住在曼哈顿一套房租管制的公寓里。资金紧张;晚餐是金枪鱼砂锅或者粉酱意大利面。杰伊和其他女同性恋,她们中的大多数人在积极行动和低薪工作之间寻求平衡,发现如果她们联合起来,在政治上和烹饪上都能获得更多。

全国各地的女性都有类似的经历。beplay app官网为了逃离不宽容的家庭和令人窒息的小镇,女同性恋们涌向城市。他们在熙熙攘攘的酒吧、大学,以及同性恋解放运动新成立的社区刊物上相遇。在世界的这些角落里——在几年前还是移民公寓的低级酒吧或廉租公寓里——女同性恋不再孤单。他们见面调情,计划抗议共享食物。1978年,加洛作为美国公民自由联盟(ACLU)的组织者参与了同性恋政治活动,她简单地总结了这段经历:“我死了,去了天堂。”

聚餐的激进性延伸到了菜单上。现在,炖扁豆和豆腐烘焙是典型的“女同性恋”食物,是社区笑话的笑点。但在六七十年代,这些菜肴代表了对权力、暴力和平等的新思考方式。对许多女同性恋来说,拒绝吃肉是现实的:女性根本买不起。但拒绝吃动物也有很深的政治意味。自从妇女获得选举权以来,西方女权主义者已经确定了政治素食主义的价值。一些女同性恋者,尤其是生态女权主义者,更进一步,将动物屠宰和破坏性农业等同于父权虐待。对于在越南战争的暴力中长大的杰伊来说,素食主义有一种特殊的紧迫性。“我觉得我不能参与任何程度的杀戮,”她说。

这些信念导致了烹饪实验。白人女同性恋中,很多人是吃着标准的美国中部食物长大的,她们开始使用自己烹饪习惯之外的食材:豆腐、糙米、鹰嘴豆泥。与此同时,女性拒绝加工食品,抵制那些她们认为对女性和工人有害的企业行为的品牌。一些女同性恋者意识到女性为家人做饭是一种性别歧视,因此拒绝做饭。

然而,尽管有这些激进的愿望,许多聚餐仍然存在种族隔离。“这些聚会几乎全是白人女同性恋,”曾在全国LGBTQ工作组(National LGBTQ Task Force)工作的活动人士苏·海德(Sue Hyde)说,她在上世纪70年代经常参加圣路易斯的聚餐。*Absent more affirmative efforts to create communities where lesbians of color would feel safe and welcome, white lesbian spaces often perpetuated the racial inequalities of the outside world. These tensions were coded into food. Bonnie Morris, a woman’s history professor, applied to live in a collective house of mostly white, Protestant lesbians, but decided against joining after she saw a list of what the members considered staple food. “It was bran flour and black strap molasses,” says Morris, nothing that she recognized from her own Jewish upbringing.

食物政治在文化上是特定的;对一个文化群体来说是激进的,对另一个文化群体来说可能是平庸的。通过推行一种高度意识形态化的纯素食主义,一些白人女同性恋通过污蔑对她们的烹饪很重要的饮食习惯,将有色人种女性排斥在外。

事实证明,一些酷儿素食文化空间的排他性意味顽固地持续存在。拉尼·索尔,酷儿纯素肤色组织的创始人酷儿,素食主义者和黑化她没有看到她的经历反映在白人酷儿素食空间或主要是异性恋、有色人种的素食空间中。当她组织的时候第一次酷儿,素食主义者和黑皮肤的聚会2017年,她说,“有一种如释重负的感觉。”与会者分享了平衡他们与文化和家庭传统(可beplay app官网能包括动物产品)之间联系的经验,以及他们对植物性饮食的承诺。她说,与刻板的美国白人素食不同,“我们希望我们的文化体现在我们的食物中。”

索尔的团队是有色人种酷儿群体为自己争取文化和烹饪空间的悠久历史的一部分。在1980年,黑人女同性恋女权主义者奥德丽·洛德,芭芭拉·史密斯她们的合作者创办了Kitchen Table: Women of Color Press。以共享食物的形象为中心,该出版社将继续出版一些有色人种女权主义女性最划时代的作品。史密斯在1989年写道:“我们之所以选择这个名字,是因为厨房是家庭的中心,尤其是女性工作和交流的地方。”

这些关于食物的意识形态斗争为“女同性恋美食”赢得了沉闷和过度政治化的名声。同性恋的烹饪书莫里斯说,她们的食谱充满了感官享受——总的来说,她们的收入比同类型的女同性恋者高,她们能负担得起的食材——比如“洛林蟹、乳蛋饼、白葡萄酒和任何用糕点烘烤的东西”。但是女同性恋美食,就像女同性恋自己一样,被刻板地认为是简朴的。

然而,女同性恋食物也可能是肉欲的,甚至是淫秽的。莫里斯回忆起先驱女同性恋色情杂志上的裸体照片,比如背在背上,鲜奶油覆盖在裸露的肉体上。她回忆说,一位音乐家在一个女同性恋音乐节上问观众,如果他们是“流浪者”,请举手。她回忆起在只有女同性恋的度假游轮上,情侣们一起吃饭——边喝酒边调情,边吃甜点边开性感玩笑。远离恐同的公共空间,情侣们可以享受他们的食物,尽情享受彼此。

当一些女同性恋在城市集体住房分享购物清单时,其他人转向了农业。从俄勒冈州到欧扎克,妇女们集中资源购买农村土地。虽然这些“土地堤坝”集体有不同的规则和结构,但他们共同致力于合作,与环境保持和谐关系。

梅尔·布拉曼现在是全国LGBTQ工作组的一名工作人员,1985年和她的女朋友搬到了欧扎克。当时,布拉曼被认为是一名女同性恋分裂主义者,她一直保持这一立场,直到艾滋病危机爆发。她在一家受虐妇女收容所工作时,目睹了父权暴力的残暴,她不想与之有任何瓜葛。于是她和她的合伙人借钱买了一块地。他们建了一个12英尺乘12英尺的小屋,吃自己菜园里种的蔬菜,每周四从邻居的奶牛“皇后”(Queen)那里喝牛奶。布拉曼还记得,他们每周都在慢慢地开车,希望土路上的颠簸不会把珍贵的奶油混在牛奶里。

不能搬到这个国家的女性有一个短期的选择:音乐节。从女性巡回音乐发展而来——这个名字是对女同性恋艺术家音乐的委婉说法;拼写是一个政治决定节日是一天或一周的活动。近年来,一些节日历史性地排斥跨性别女性受到了LGBTQ和女权主义者的广泛批评.但对于在密歇根女性音乐节工作了30年的莫里斯来说,这些音乐节创造了一个迫切需要的社区空间。

为数千名露营者提供食物是一项壮举。密歇根女性音乐节(Michigan Womyn’s Music Festival)每年都有3500多名女性参加,该音乐节以巨大的烹饪帐篷为特色,参与者在那里切碎数百磅农产品,大部分是素食。一个著名的(或臭名昭著的)素食肉饼坚果面包的食谱,需要275磅山药,300磅西班牙洋葱,10磅大蒜和250磅切达奶酪丝——一顿晚餐。

注重健康的素食节日食品激发了人们对违禁品的孩童般的喜悦。20岁时,莫里斯在密歇根音乐节上与一名女子慢舞,希望她的意上人能分享她的薄荷M&M巧克力豆。这是她第一次让另一个女人接近音乐。在后来的几年里,莫里斯会把馅饼偷偷带进营地,把这些含糖的蛋糕留到长时间劳动后吃。“亲爱的,你想要一个馅饼吗?”这是莫里斯最喜欢的搭讪语之一。这是不可抗拒的。

在最近的“酷儿汤之夜”(Queer Soup Night)上,布鲁克林一家小餐馆的气氛也充满了同样的嬉戏感。灯光从迪斯科球上闪烁,在与会者的皮肤上打出斑驳的图案。对许多客人来说,这种温暖的、晚宴般的气氛是对同性恋酒吧的酒气的一种欢迎的改变。但清醒并不妨碍人们对柔软的佛卡夏面包和奶油味的柠檬亮花椰菜汤瞥上几眼。

阿尔彭、马丁和坎宁安站起来,与客人聊天,处理后勤工作,并把朋友拉到门口。Alpern可能会开玩笑说,同志汤之夜不是一场聚餐——诚然,专业厨师的汤比大多数自助餐的菜都要好——但共同劳动给这个活动增添了一种聚餐的感觉。这个空间虽然男女混合,但却充满了酷儿女性,这并非巧合。如果烹饪、清洁和爱的劳动——被传统的性别角色灌输给女性——继续阻碍我们前进在美国,中国也是超级大国。马丁说,聚餐和喝汤之夜的美妙之处,恰恰在于这种重新利用。她说:“这是在人们告诉我们没有价值的东西中发现价值。”

在“酷儿汤之夜”的温暖和热闹中,我们很容易想象出在我们之前出现过的女性。1950年到旧金山;1960年到纽约;1975年搬到圣路易斯他们感到振奋,因为他们怀疑自己并不孤单;在某个地方,其他人也像他们一样爱着。第一次女同性恋聚餐——关于政治的争论;简陋的桌子上摆满了扁豆;夫妻们毫无羞耻和恐惧地拥抱在一起,这一定让他们感到一种启示。证据表明,我们渴望的爱不仅是可能的,而且是有营养的。 That the life we longed for is ours, and more delicious than we ever could have imagined.

*修正:这篇文章的前一个版本说苏·海德是国家LGBTQ工作组的活动家。事实上,她已经不在那里工作了。

Gastro Obscura涵盖了世界上最奇妙的食物和饮料。

注册我们的电子邮件,每周发送两次.

在推特上关注我们,了解世界上隐藏的奇迹。

在Facebook上喜欢我们,了解世界上隐藏的奇迹。

在Twitter上关注我们 在Facebook上喜欢我们