这文章本文来自Hakai杂志,这是一本关于沿海生态系统中的科学和社会的在线出版物,并经允许出现在这里。在这里阅读更多类似的故事hakaimagazine.com.

这就是结局世界:El fin del mundo这是旅游手册上的说法;火地岛,因为它更广为人知;而且首页在过去8000年甚至更长的时间里,原住民雅格汉人一直这样称呼它。

南美洲的最南端是一群参差不齐的岛屿,就像一个粗心的神掉了一个餐盘。大西洋和太平洋在这里相遇,这场比赛是无情的暴风雨。天气多变——雨水、冰雹、雪和太阳可以在一小时内袭击大地——但是,在这个夏天的二月,天气晴朗、温暖、无风。海带海鸥叽叽喳喳地叫着,海浪拍打着岩石小岛,一种由海螺和藻类混合而成的铜色海水飘过礁石,我正在那里帮助收集帽贝,沿着比格尔海峡将它们从粗糙的石头上刮下来。

桶里装满了水,我坐上José German González Calderón的划艇,去寻找他的蟹笼。我在右舷划桨,摄影师凯特·派恩(Kat Pyne)在左舷,González Calderón坐在船尾的座位上看着我们摇晃,表情在有意保持中立和困惑之间徘徊。他那毛茸茸的白狗Feofeo坐在船头。Feofeo,西班牙语中“丑陋”的意思,很可爱,盯着我们看。

González Calderón, 58岁,身材结实,满头灰发,他开玩笑说:“Feofeo很无聊;我们走得太慢了。”

每个人都是批评家。

González Calderón直到最近才被认为是不存在的——因为他是Yaghan。就像塔斯马尼亚的帕拉瓦人,加拿大的辛尼克特人和美国的卡兰卡瓦人一样,亚格汉人有着死而复生的可疑区别,他们的灭绝被外界——欧洲人和他们的后代——宣布了一个多世纪。

尽管有几千年的历史,雅格汉人和其他土著文化的故事,经常强调一个时刻:与欧洲人的灾难性相遇。这就是驱使我来到这里的原因,一种恼怒,在整个美洲,流行文化一直不懈地专注于一个时间点,尽管意义重大,但这就像写一个多层故事的严重删节版本。一个更深层次的真相被埋藏了起来,其中充满了跨越时间和地点的各种人物。

在过去的几十年里,考古学家一直在挖掘欧洲冒险家和编年史家讲述的故事,他们杀死了一些雅格汉人,偷走了一些人,让一些人皈依基督教,并宣布他们都消失了。他们比之前的挖掘者搜索的范围更广,重新解释了几十年的数据,并对面前的证据敞开心扉。他们正以越来越多的细节挖掘出一种相反的叙述,以亚格汉人的长寿和坚韧为中心——他们是如何在几千年前把现在被阿根廷和智利分割的火地岛变成他们的家园的。考古与一个自豪而日益自信的雅格汉社区的口述历史结合在一起,有助于一个民族的复兴。

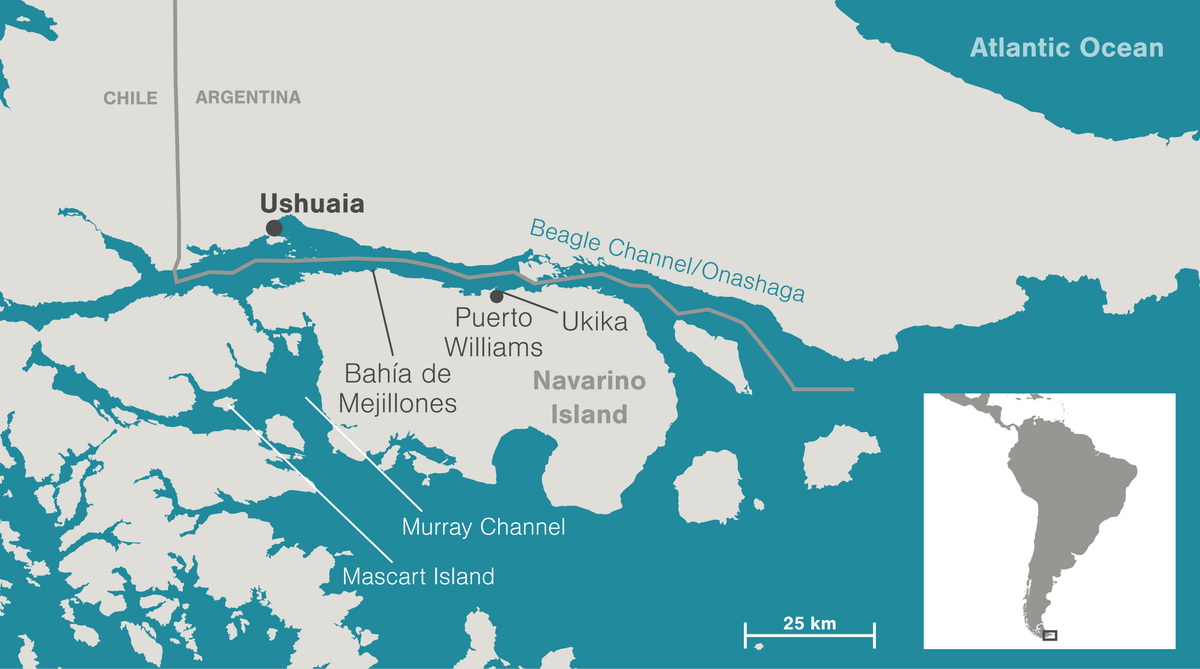

故事也存在于当下。González Calderón邀请我们和他一起在纳瓦里诺岛度过几天,纳瓦里诺岛是亚格汉领土的一部分,曾经横跨火地岛的部分地区,几乎一直延伸到南美洲的尽头。该岛今天是智利的一部分,数千年来一直是雅格汉人的领土,大多数土著社区仍然生活在那里。

当我们在Bahía de Mejillones,贻贝湾(Bay of Mussels)划船时,太阳仍然在高高的天空中闪烁。这个海湾在雅格汉的历史上很重要。贝壳堆——大部分是贻贝和帽贝的贝壳堆——点缀在海滩上,延伸到几米深。在这里守夜的是亚格汉湾最后一位全职居民贝尼托·萨米恩托(Benito Sarmiento)。20世纪60年代,当智利政府将社区和群岛的其他居民搬到岛上唯一的大型城镇——威廉姆斯港(Puerto Williams)的郊区时,贝尼托·萨米恩托(Benito Sarmiento)进行了反抗。威廉斯港人口2000人,向东行驶一小时。今天,一些雅格汉人在Bahía de Mejillones拥有小木屋,但他们只来参观。萨米恩托独自生活在海湾,直到20世纪70年代去世。他们说,萨米恩托的家提醒着人们,他们会回来的。

González Calderón的一间黄色小屋坐落在公路上方的小山上。阿根廷城市乌斯怀亚,在比格尔海峡的对面,叫做亚格汉河旁的奥纳沙加河,看起来就像乘坐独木舟一样轻松,我们开玩笑说要划着独木舟去那里的爱尔兰酒吧喝杯啤酒。唯一的戏剧来自远方的大陆山脉,安第斯山脉锯齿状的尾巴,高得足以被误认为是天堂的壁垒。在山脊线石质尖顶之间的冰层上反射出一束神圣的光芒。

我们一边聊天,一边凝视着海峡对岸。González Calderón将帽贝从壳上刮下来,切碎海藻,并将一些为旅行打包的蔬菜放入锅中煮汤。它有一种只有海洋才能赋予的可爱的咸味,每舀一勺,就会有一个小笑脸,一个帽贝,从一缕缕海藻中抬起头来,似乎难以置信。

González Calderón的母亲Úrsula Ercira Calderón Harban, 1923年出生在Bahía de Mejillones,他早年在附近的Mascart度过,这是一个小岛,对面是19世纪亚格汉人屠杀传教士的海湾。Úrsula于2003年去世。她的妹妹克里斯蒂娜Calderón哈班一直是纳瓦里诺岛社区的女族长,直到今年2月去世,享年93岁。她住在威廉姆斯港附近的亚甘村乌基卡别墅(Villa Ukika),周围都是家人。克里斯蒂娜编织篮子,讲故事,并保持雅格汉语的活力。

当我们坐下来喝汤时,González Calderón的一个朋友,智利海洋生态学家杰米·奥赫达告诉我,克里斯蒂娜厌倦了记者。奥赫达从2008年起就认识了Calderón家族,当时他住在纳瓦里诺岛,为他的硕士论文研究海藻和软体动物。他安排了这次Bahía de Mejillones的旅行。奥赫达说,克里斯蒂娜不得不忍受外界无休止的采访要求和编造她的故事:最后一个会说某种语言的人,最后一个记得一种已逝的生活方式的人,最后一个“真正的”雅格汉人。这种破碎的“最后的”叙述就像口香糖粘在鞋子上,嵌入鞋底。就连游客都来找克里斯蒂娜,希望能有最后一次机会一睹她的风采,并在社交媒体上发布。

在纳瓦里诺岛上,亚格汉的过去无处不在,在贝壳堆中,在海洋的慷慨中,在故事中出现的动物和山脉中,在精心策划的博物馆中,在人们身上。但在今天的文字和图片的流通中,游客们似乎想把克里斯蒂娜作为一个古老民族的化身来拍摄。他们想让她证实那些以欧洲为中心的偷窥者编造的夸张、假设、狭隘和故意无知的故事。这种错误的叙述始于1519年。

费迪南德·麦哲伦从西班牙起航在那一年,他横跨大西洋,通过南美洲最南端的海峡进入太平洋,成为第一个这样做的欧洲人。当他到达南美洲最南端时,烟雾覆盖了海岸线。麦哲伦将其命名为烟雾之地,Tierra del Humo。他继续航行。然而,西班牙国王宣布,有烟就有火,并将这片土地重新命名为更吸引人的火地岛。这个名字概括了一个短暂的时刻,一个被误解的场景和一个小小的思考。

近60年后,在南大洋航行数周后,被风暴缠身的水手们金后船长是英国私掠船弗朗西斯·德雷克,发现了一个海湾。人们从灌木丛中显现出来。船上的一位牧师潦草地写着关于独木舟的笔记,上面载满了男人和女人,从一个岛划到另一个岛,孩子们裹着兽皮,挂在母亲的背上。他写道,独木舟太棒了。

于是开始了日记,或者用人类学的话说,民族志。《雅格汉》主要由欧洲白人男性用英语、法语、意大利语、德语、荷兰语和西班牙语写成,字数之多令人震惊。欧洲人时而赞赏时而不屑,但大多数人都很迟钝。

荷兰人早在1616年就到了。1624年2月,他们急于在秘鲁与西班牙无敌舰队交战——显然是走向统治世界的必要步骤——他们将舰队停靠在纳瓦里诺岛南部的各个岛屿海湾。在其中一个,有五艘船停泊,水手们划船到岸边寻找水和木柴。在他们未能返回后,他们的同胞在海滩上发现了五具尸体和两名幸存者。另有12名水手失踪。雅格汉人用长矛和弓箭把他们干掉了。欧洲人给雅格汉人贴上食人族的标签,这种诽谤将伴随他们250年。

几十年过去了,英国人詹姆斯·库克船长在1769年和1774年到访。他称该地区的人民为“有点丑陋,半饥饿的无胡子种族”,给他们的领土冠以荒凉的名字——就像开普和岛一样——但却滔滔不绝地讲述着丰富的海洋生物,尤其是鲸鱼和海豹。不久之后,第一艘捕鲸船绕过合恩角进入太平洋和抹香鲸的领地。与这一物种——也许是最难捕捉的鲸鱼——的传奇纠缠成为了灵感《白鲸》.鲸油引发了工业革命。勘探助长了开采。

欧洲人偷人,把他们带回欧洲,展示他们或试图教化他们,然后把他们送回家乡。19世纪20年代末,罗伯特·菲茨罗伊船长第一次航行到火地岛,驾驶他的双桅单桅帆船“the”号,穿越了位于亚格汉领土中心的奥纳沙加海峡小猎犬号“比格尔海峡”从此将沿用这艘军舰的名字。菲茨罗伊带着四个人潜逃——他称他们为火地岛人——并把他们带到英国。一个死亡。

在1831年的第二次航行中,菲茨罗伊带着三个幸存的火地岛人和年轻的查尔斯·达尔文回来了,达尔文赞成三人在寄宿学校里像英国人一样生活的方式。他们的英文名字是Jemmy Button, Fuegia Basket和York Minster。他们的名字是奥伦德利科、Yokcushlu和Elleparu。相比之下,达尔文在纳瓦里诺岛遇到的雅格汉人却反抗了他。这位以敏锐的观察力和开放的思想引发了一场科学革命的人写道:“他们是这样的小偷,如此大胆的食人族,人们自然更喜欢分开居住。”达尔文不太喜欢和他的福建船友的亲戚聊天。他认为它们吃自己的祖母。

欧洲人是劲量兔,没有什么能阻止他们:不是在狭窄的木制帆船上度过数月,不是险恶的大海,不是恶劣的天气、难吃的食物或死亡的风险。他们不断地来。就像僵尸电影一样,剧情永远不会变,只是演员变了。欧洲探险家来了又走——就像梦中怪物一样——他们的无常使他们易于控制。接下来呢?传教士寻找异教徒。厄运的低音,预示着亚格汉人的生活将发生巨大变化。上帝可以让任何人的宇宙陷入混乱。

直到现在,雅格汉人还是自己命运的主人。火能让它们保持温暖——无论是在陆地上还是在树皮独木舟上——它们皮肤上涂抹的海洋哺乳动物脂肪可能也是如此。他们用红色赭石、黑色木炭和白色粘土涂在身上。衣服——海豹皮披风,腰衣——是最小的。土地赐予他们高大挺拔的树木,南方山毛榉,他们剥下树皮制作独木舟。海洋提供了无尽的财富:海胆、贻贝、帽贝、鸬鹚、企鹅、海豹、海狮。有时候,大海给予的比任何一个部落所希望的都要多——鲸鱼自己上了海滩,这是一个通过烟雾信号向邻居广播的机会。善良和慷慨是美德。令人振奋的口述历史用“勇气征服一切”和“不可能成为可能”等格言指导着生活。灵性包含了非人类的世界:嘲笑动物和水灵是危险的。 And as we all might be, the Yaghan are suspicious of hairy men living without women.

但到了19世纪中期,英国的一个基督教组织听说雅格汉人温顺,没有被天主教牧师玷污,就筹集资金派遣使团改变他们的信仰。拯救灵魂是一种竞争性的基督教活动。一个早期的任务,由七人组成,饿死了,尽管在此之前杀死了几个雅格汉。后来,在纳瓦里诺岛,亚格汉大屠杀全是男性执行的任务。后来,使人们皈依的努力取得了成功,特别是当传教士托马斯·布里奇斯(Thomas Bridges)掌握了流利的语言,并把他的妻子带到亚格汉领地,那里后来成为比格尔海峡(Beagle Channel)的阿根廷一侧。

伴随着这次任务的是阿根廷海军,阿根廷主权宣言,以及麻疹。1888年,布里奇斯一家目睹了一场瘟疫,这场瘟疫几乎毁灭了雅格汉人。在回忆录中,地球的尽头,托马斯的儿子卢卡斯写道:“他们是一个垂死的种族,他们似乎知道这一点。”

丧钟一旦敲响,就无法停止。

奥地利牧师、民族学家马丁·古辛德(Martin Gusinde)在1918年至1924年间曾四次造访。他与人们建立了关系,特别是内莉Calderón劳伦斯,González Calderón的祖先,并深入到文化中——纳瓦里诺岛上的雅汉博物馆以他的名字命名——描述仪式和神话,随着语言的消亡,有消失的危险。古辛德估计这里的人口大约有70人,他也认为这里的人很快就会消失。

1934年,一位前美国驻智利大使宣布雅格汉“几乎消失了”。1977年,在一本畅销书中,在巴塔哥尼亚在美国,英国作家布鲁斯·查特温宣布他见到了最后一位雅格汉——费利佩爷爷。1986年,一名智利记者出版了一本关于雅格汉老人的书,罗莎·亚甘:最后的一环.

长达几个世纪的书面记录变成了叙事,被一种截然不同的文化的镜头所限制和狭隘。但事实并非如此。或者,更准确地说,是故事。

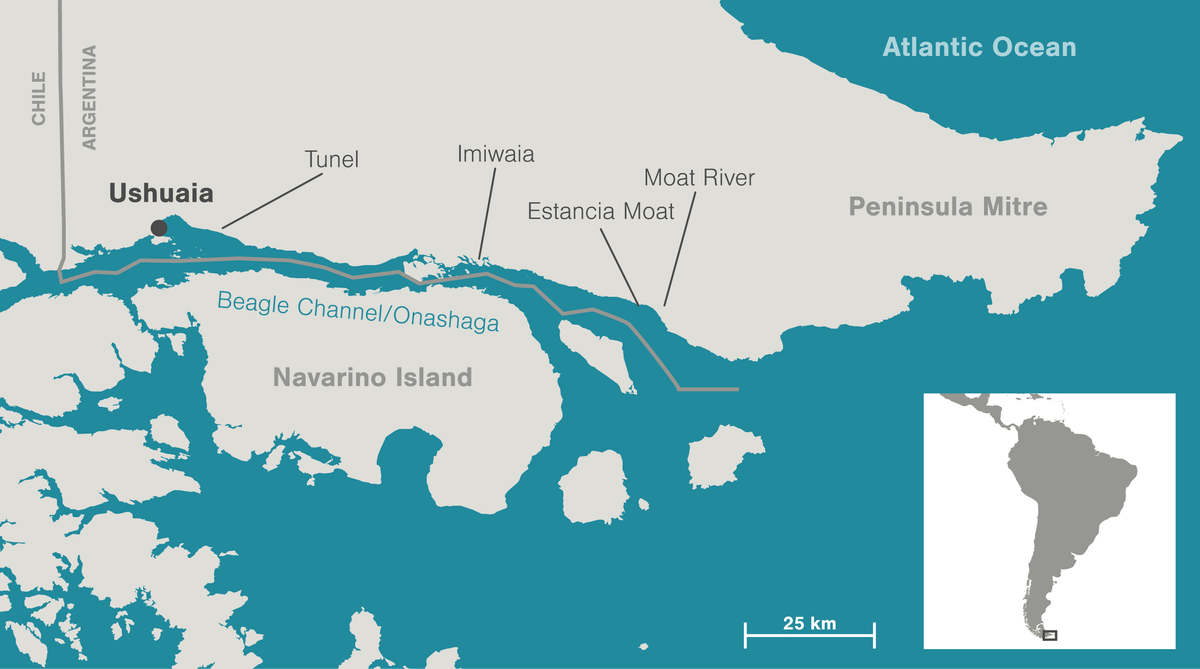

在阿根廷,比格尔河对岸从纳瓦里诺岛(Navarino Island)出发,在我使用Gonzáles Calderón访问前几周到达考古挖掘地点的一个小时内,天气在下雨、太阳和冰雹之间交替。这里没有纳瓦里诺岛的海湾那么隐蔽,风是这里永恒的伴侣。

一顶白色帐篷盖着一个长方形的大洞,比两个普通停车位还大一点,这是一个4米乘8米的考古挖掘。一个由绳子做成的网格覆盖在挖掘上,并将场地划分为32平方米。考古学家蹲在广场前,用铲子刮去一层薄薄的泥土,将土壤倒入桶中。我抓起一个装满的水桶,把它倒在帐篷外横在锯木架上的屏幕上。接下来,我从一个长满藻类的池塘里舀水,泼在屏幕上,过滤掉污垢,直到只剩下岩石,其中一些是人工制品。有经验的人能看出区别。

这就是雨靴、雨裤和光滑的工作:一桶水和一桶土一起泼在屏幕上,等于一个泥饼。然而,它的味道很复杂:泥炭苏格兰威士忌带着一点肥料的味道。

虽然今天活着的大约100个雅格汉人继续在这里坚持他们的地位,但考古学家们正在追寻他们祖先更深入、更广泛的故事,他们的祖先可能早在最后一个冰河时代结束时就把陆地和海洋作为他们的家园。阿提利奥·弗朗西斯科·赞格兰多(Atilio Francisco Zangrando)和Angélica蒂沃利(Angélica Tivoli)来自阿根廷火地岛首都乌斯怀亚的南方调查中心Científicas del Consejo national调查中心Científicas y Técnicas (CADIC),领导考古团队。他们还希望能在比格尔海峡有记载的亚格汉河的最古老的年代——比现在早近8000年。

Francisco Zangrando和Tivoli于1999年在阿根廷的布宜诺斯艾利斯大学相识,并于2010年在CADIC作为同事一起工作。从生理上看,它们是一项对比研究。弗朗西斯科·赞格兰多又高又宽,卷曲的黑发上有灰色斑点,眼镜框着他的眼睛;蒂沃利身材娇小,五官端正,金发碧眼。但他们在20世纪80年代还是孩子的时候,就都想成为考古学家,他们在报纸上读到一篇关于“独木舟人”和考古学家的特写,这些考古学家正在开始挖掘他们的故事。

这个故事激发了蒂沃利和弗朗西斯科·赞格兰多(Francisco Zangrando)的想象力,这个故事讲述的是一个非常适应环境的古代人,他们依靠简单的工具包和稳定的海鲜饮食,在欧洲人到来之前繁荣了6000年。他们制作鱼叉和矛来捕猎海狮、海豹和鱼。他们划着独木舟在比格尔海峡(Beagle Channel)上跳舞,采集贻贝和帽贝,用贝壳和骨头制作珠宝。他们埋葬了死者。

这篇文章解释说,自1975年以来,考古学家路易斯·阿贝尔·奥奎拉和埃内斯托·路易斯·皮亚纳就发现了这个故事。在比格尔海峡,只要独木舟能靠岸,考古学家们就能发现成堆成堆的贝冢。他们挖掘了许多,发现了保存完好的动物骨头、刀片、鱼叉和珠宝。在几十篇英语和西班牙语的论文中,考古学家重写了对亚格汉人长达几个世纪的以欧洲为中心的叙述,研究人员将亚格汉人称为独木舟人。

蒂沃利把故事藏了起来。11岁的弗朗西斯科·赞格兰多(Francisco Zangrando)有其他想法。一天晚上吃晚饭的时候——这是晚上,而不是晚上:阿根廷人在晚上10点或更晚吃晚饭——弗朗西斯科·赞格兰多向大本营的团队讲述了他对考古学的介绍。基地营地——团队睡觉、吃饭和开玩笑的地方——是一座正在解体的牧场房屋,距离挖掘地大约100米。这个牧场曾经是劳伦斯一家的家,这个传教士家庭在19世纪后期和布里奇斯一家一起来到火地岛。他在砖烤架上用柴火烤熟了牛肉,这是阿根廷传统的做法烧烤的-弗朗西斯科·赞格兰多解释说,11岁的他只是在电话簿上找到了路易斯·阿贝尔·奥奎拉的名字和地址,就给他打了陌生电话。

奥克拉邀请这个男孩参观这所大学。他和父亲一起去了,并告诉考古学家他想参加一次挖掘。奥奎拉建议他等一等,但要保持联系。他们在弗朗西斯科·赞格兰多大学一年级时再次相遇。1998年,弗朗西斯科·赞格兰多(Francisco Zangrando) 21岁生日那天,他实现了儿时的梦想,沿着比格尔海峡(Beagle Channel)挖掘了一个贝壳堆。

蒂沃利面无表情地说:我是个正常的孩子。”

作为21世纪初的博士候选人,Francisco Zangrando和Tivoli更深入地研究了他们的梦想工作,并开始怀疑考古学是否存在视觉问题。20世纪70年代,当Orquera和Piana第一次开始揭露雅格汉的古老历史时,殖民文化开始崩溃,屈服于一个相对包容的时代。从一开始,雅格汉的发掘工作就是把古老的欧洲故事放在一边,寻找物质线索,并根据确凿的证据来解释过去。但证据仅仅来自贝格尔海峡海岸线中心地带的贝壳堆。

对于蒂沃利和弗朗西斯科·赞格兰多来说,这个镜头太小了,取景框太集中了。尽管经过50年的考古努力,人们对一个地方及其人民的描绘得到了有力的重塑,但在很大程度上仍保持不变,就像在世界各地的殖民地拍摄的那些老黑白照片一样,面色严肃的土著人穿着传统服装摆姿势,或者定居者展示他们最好的节日服装。人们很容易根据固定在时间里的几个时刻来给人们赋予特征,根据手头的文件来构建故事,忘记生活是一场混乱的事业,其中的一部分是我们无法解决的。

多亏了考古,亚格汉人作为适应良好的独木舟人的过去得到了颂扬,但故事的脉络仍略有偏离。这并没有错,只是我们正在阅读一系列书中的一章,而这些书还缺了许多卷。这也是在劳伦斯家故居旁进行挖掘的原因之一——一个名为Estancia Moat(读作moe-aught)的牧场。它不同于比格尔海峡沿线的其他景点:它不是一个贝壳堆在一个小山丘上,而是海岸线上一片泥泞的平地,向东延伸到暴风雨肆虐的大西洋。

首先在埃斯坦西亚护城河找到遗址需要一个全新的视角,一双新的眼睛。2014年,挪威考古学家海因·巴特曼·比杰克(Hein Bjartmann Bjerck)与弗朗西斯科·赞格兰多(Francisco Zangrando)和蒂voli的团队一起在牧场附近挖掘贝壳冢,他去散步。那天大部分时间都是晴天,像往常一样,有风。比杰克爬上了一座鼓丘,那是一座看起来像巨大的半埋蛋的山。在变暖的世界中,退缩的冰川下形成了小丘,点缀着比格尔海峡沿岸的景观。然而,比杰克的目光越过了贝壳丛;他像挪威人一样思考。

在挪威,贝冢很罕见——早期的人类可能以鱼类为食,而不是贝类——所以考古学家寻找其他可能的挖掘地点的线索。他们的目光深入,寻找隐藏的东西。比杰克扫视了一下大海,牧场的房子,还有另一个靠近水的小房子,那是高乔人生活和工作的地方。两座房子都坐落在平原上。在冰川融化和陆地上的冰重被减轻之前,海平面上升了:Bjerck推断,水会覆盖平原,形成一个浅浅的海湾和海滩,一个被drumlin庇护的可靠的港口。

在鼓点的底部,高乔人挖了一些洞作为栅栏的柱子。比杰克走了下来,用手指在成堆的泥土中摸索着,找到了一些石器制造时留下的薄片。他自己挖了一个洞,然后又挖了一个试验坑,发现了更多的雪花。考古学家最终确定了这个坑的木炭层(可能是一个古老的火炉)的年代,以揭示5000多年前的人们在景观上的生活。不早于8000年前——提沃利和弗朗西斯科·赞格兰多的圣杯——但它之所以引人入胜,正是因为它来自一个不是嵌在贝壳中间的地方。也许它会讲述一个不同的故事?贝壳的碱性对保存有机物非常有利,但只关注贝壳的贝质会扭曲数据:这就像根据厨房里发现的东西来描述现代生活,而忽略了客厅里的钢琴、书架上的书或地下室里的自行车。比杰克的坑标志着一个新的开始。

Tivoli说:“当我们开始与Hein (Bjerck)合作时,我们就开始以这种不同的方式看待景观和搜索。”

在这个项目中,它意味着要超越灌木丛,深入到埃斯坦西亚护城河的淤泥中。

我们中的一些人休息一下,爬上从淤泥中升起的鼓鼓。我们在顶部的贝壳中间挖了一个测试坑。人们聚集在土丘上:可以把它想象成在山顶上建造一个社区大厅——视野很好,水也会排出去。蒂沃利说,Drumlins也是很好的瞭望台,土著社区会在顶部点火,向彼此发送烟雾信号。搁浅的鲸鱼是邻居们分享的一件大事。也许,一艘巨大木船的出现也是如此。

温暖的北风吹起,我们脱下夹克和毛衣。考古学家们搭建了一个1 × 1米的正方形,然后把上面的植被剪掉,放在一边。接下来是小铲子。不到30秒,帽贝的壳就会跳出来。不久之后,我们发现了鸬鹚的骨头,企鹅的翼骨,海洋哺乳动物的脊骨,野生骆驼的骨头和石片的母矿脉。

“一根企鹅骨头,太棒了,”来自不列颠哥伦比亚省沿海的来访考古学家伊恩·麦凯尼(Iain McKechnie)惊叹地说。他的公元前遗址会释放石片、火炉和小鱼骨。然而,他嘲笑米登人未能将他们的考古工作超越贝壳堆。在午餐和晚餐期间,McKechnie一直在惊呼:“贝冢之前的遗址!”也许是一个咒语,或者是一个口号,体现了考古学家的指导原则:走出龟壳,弄脏自己。嫁给McKechnie的加拿大考古学家Nicole Smith笑了,并以最友好的方式翻了翻眼睛。

挖掘贝冢虽然令人满意,但还有另一个令人烦恼的问题:底部不一定是底部。

史密斯了解贝壳米登的局限性;她花了数年时间在加拿大西北海岸外的海达瓜伊发掘它们,海达人至少从上一个冰河时代结束以来就生活在那里。史密斯说:“在海达瓜伊岛的冰山下面有一层,看起来好像碳酸盐溶解了。”地球吃贝壳:地下水的酸性很强,经过数百年或数千年,贝壳就会分解。她承认,在加拿大西海岸,有成千上万的贝冢,但最古老的遗址并没有在其中找到。她说:“这就是这些老枣的问题所在,它们位于贝壳堆下面,周围没有贝壳。”“贝壳也许溶解了,但为什么上面还有贝壳呢?”在它被保存之前,一定的积累需要发生吗?还是时间因素?最终,整个中部也会消失吗?”

沿着比格尔海峡的两个最古老的枣,以及火地岛作为一个整体的第二和第三古老的枣,来自于1998年挖掘的贝壳丘的底部,以及Orquera和Francisco Zangrando在2010年到2013年之间挖掘的枣。这些底层可以追溯到距今约8000到7000年前,出土的文物很少,但包括在火地岛其他地方找不到的工具:斜面和抛光的玄武岩凿子和形状异常的弹射点。考古学家还发现了一些保存很差的骨头,可能属于海狮和guanaco。留下这些手工艺品的人似乎是陆地上的人,他们没有独木舟上的人赖以狩猎海豹、海狮或船上的鱼的鱼叉或矛尖。在这些发现之上,贝壳的中部开始了,揭示了独木舟人的丰富故事,以及刀片、鱼叉和珠宝,它们充实了繁荣的航海社区的画面,它们适应得如此之好,以至于6000多年来几乎没有变化。然而,这两个更古老的日期令人费解——它们在故事中处于什么位置?考古学家们遗漏了什么?

考古学家在考虑证据的同时,要记住他们不知道自己没有发现什么。他们知道,没有证据就不是证据。以狗骨头为例。弗朗西斯科·赞格兰多说,考古学家从来没有在火地岛发掘过狗的骨头。但雅格汉人有狗。他们出现在雅格汉的故事中。人类学家也报告了狗,考虑到驯化犬科动物需要时间,雅格汉人可能早在16世纪就开始这样做了。一个地区博物馆的标本标本提取的DNA表明,雅格汉狗是由当地的狐狸进化而来的。

从一个科学家几乎肯定能找到人工制品和动物遗骸的贝壳堆里爬出来,然后掉到一个可能使研究变得混乱的坑里——就像那些最早的日期没有给出答案,只有更多的问题——需要一些哄骗。弗朗西斯科·赞格兰多说:“我们的团队在过去45年里一直在做考古工作,但过多地关注贝壳的中层形成。”他认为,贝壳贝产生了一种偏见,过度重视过去几千年的实践,限制了地理上的研究,可能忽略了火地岛人类活动的开端。人们是什么时候适应海上生活方式的?是什么引诱他们下海的?

因此,Moat泥泞的平原是受欢迎的,因为它可能提供比贝壳贝所揭示的更遥远的过去的信息。但护城河的地理位置是该团队对此感到兴奋的另一个原因:这是迄今为止在一种无人地带的挖掘中发现的最古老的非中心遗址,位于庇护的比格尔海峡中央和米特雷半岛之间,米特雷半岛就像一只精灵靴子的脚趾一样向上伸入大西洋。像火地岛的许多遗址一样,笼罩在半岛上空的一片云,掩盖了过去清晰的景象:书面历史记录几乎不可逾越地领先于考古记录。欧洲编年史家在16世纪到达,考古学家直到20世纪末才到达。

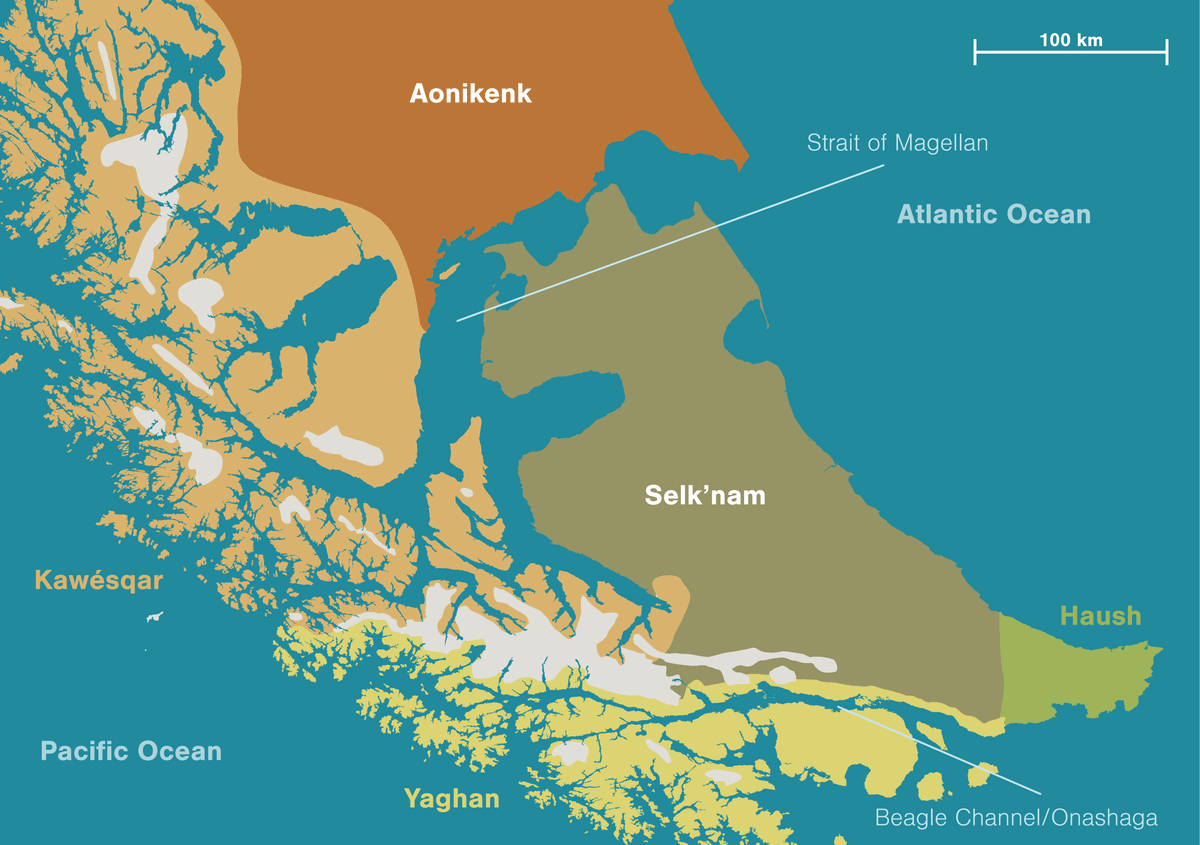

米特半岛是那种大多数人通过浏览谷歌地球或观看冲浪视频来访问的地方。我们这个时代特有的界限——对特定工具的依赖,如电力、内燃机、甚至更轻的液体——让人们远离。没有多少考古学家去过这个半岛。人类学家安妮·查普曼(Anne Chapman)在20世纪60年代和70年代初徒步穿越这里,从海岸线上的贝壳堆中收集文物。在20世纪80年代,一些考古学家挖掘了一些海滩。但直到最近,这个故事主要还是基于历史记载。从奥地利民族学家古辛德(gusind)和查普曼(Chapman)的著作中,我们了解了一些生活在那里的人:塞尔克南人(Selk’nam),一个以陆地为基础的社会,以及适应陆地和海洋的豪什人(Haush)。

弗蕾维亚·莫雷罗(Flavia Morello)是智利蓬塔阿里纳斯市麦哲伦大学的考古学家。她在比格尔海峡以北200多公里处的纳瓦里诺岛和麦哲伦海峡沿线挖掘了贝壳丘。她与弗朗西斯科·赞格兰多和蒂沃利是同一群人;她也一直在质疑早期对雅格汉人和其他火地岛人的正统研究。她认为,民族志的暴政与缩小研究人员的视野有很大关系。

她说:“在火地岛,作为学生,他们教给你的第一件事是:如果你有贝壳,它们就是海洋狩猎采集者,如果你主要是guanaco,你就是陆地狩猎采集者。”“但混血的例子太多了。”比如豪什。

在米特雷半岛,豪什群岛既是陆地的,也是海洋的,它们从来没有完全符合任何人的模型,莫雷洛说。看看陆地和海景,他们为什么要这样做呢?大西洋冲击着海岸线;它比比格尔海峡多风,也没有那么多避风的地方。从地理上讲,从海岸线穿梭到森林保护区是有意义的。豪什人紧靠半岛海岸线,在他们领土的内陆地区狩猎guanaco,沿着岩石海岸捕捉海豹和海狮,不需要船。塞尔克南人从麦哲伦海峡扩散到豪什地区,主要生活在内陆,主要狩猎guanaco。

在过去的几十年里,考古学家一直在重新调整他们对谁在何时何地生活的清晰界限的看法。通过将地理范围扩展到埃斯坦西亚护城河和半岛,弗朗西斯科·赞格兰多(Francisco Zangrando)和他的同事们正在缩小范围,从社区的特写到整个地区的全景,并观察人们如何随着时间的推移生活和互动。大约10年前,他们在半岛内外发现了雅格汉人的踪迹。

弗朗西斯科·赞格兰多(Francisco Zangrando)说:“我们发现,(独木舟)人在2700年前迁徙到了半岛。”最近,科考队在半岛南部海岸发现了5000年前的Yaghan鱼叉点。“这是动态的。这是一种新事物。这里没有一种狩猎方式,那里也没有另一种。”雅格汉人的迁移是考古学家们错过的一次跨越地貌的巨大飞跃。

一旦在半岛上建立,雅格汉人也会从那里离开。他们很快划着船,穿过波涛汹涌的水域,到达一个30公里外的岛屿,大概是为了到达他们在半岛和比格尔海峡狩猎和收获的动物:海狮、海豹、企鹅、鸬鹚、信天翁和贻贝的聚居地。那么,为什么要进行危险的横渡呢?温暖干燥的气候可能削弱了盛行的西风,使它们更容易预测。

在半岛上,新的考古挖掘和对证据的重新检查表明,人们把它混在一起了。信息在比格尔海峡和半岛的社区之间传递。人们借用思想。他们分享知识。你可以从他们的日常活动中看到。大约6000年前,半岛上的人们用十字形的底座和有节奏的弯曲切口的珠子装饰骨头鱼叉。在传统的独木舟人领地,比格尔海峡中部,人们也在做同样的事情,装饰他们的鱼叉尖和珠子。“这是非常漂亮的装饰,非常漂亮的艺术,而且需要很多时间,”弗朗西斯科·赞格兰多解释道。“然后那种装饰就消失了。”三千年前,在半岛和比格尔海峡,他们在鱼叉尖上画完了画,他们放下了十字架。 They’re fashioning harpoon points with simple shoulder bases, a design they’re still using when Europeans arrive. Another technological change: they’re knapping stone—metamorphic rocks—instead of bone, into spear points.

食物偏好也会改变。在整个地区,人们对大约6000年前的海豹和海狮非常着迷。五千年前,他们还在吃海洋哺乳动物,但更喜欢吃鳄梨和海鸟,在过去的一千年里,他们更喜欢吃鱼。没有任何迹象表明,在这段时间里,他们耗尽了一种资源,转向了另一种资源。这似乎是一个偏好问题:饮食时尚。几千年来,人们绝不是一成不变的——他们创造、适应和跨越时空共享信息。

数千年来,陆地人和海洋人之间的互动和信息在该地区自由流动。他们从数百公里外的巴塔哥尼亚大陆到比格尔海峡进行黑曜石交易,一段时间后,出现了一个缺口,黑曜石作为贸易物品再次出现在北方。当人们交易时,他们会交谈。还记得1624年亚格汗人随意屠杀17名荷兰水手的事件吗?消息可能是从200多公里外的麦哲伦海峡传到比格尔海峡的,大约25年前的一场大屠杀:外国水手杀死了多达40名塞尔克南部落的人。1624年,亚格汉人可能得到了先发制人的警告,或者,正如菲茨罗伊船长推测的那样,他们是在代表邻居进行报复。

莫雷罗说:“我们看到了变化,但如何解释这些变化……我们都没有正确的答案。”“它只会一直进化下去。”她若有所思地说,如果你能拿起这张唱片,把考古学当作一本书,从头到尾读一遍,那就太好了。但如果考古学是一本书,那它应该是一本被扔在装满水的浴缸里的书:书页会融合在一起,撬开它们会破坏你希望阅读的内容。考古学家不得不打开他们那本易碎的书。

泥泞的埃斯坦西亚护城河(Mucky Estancia Moat)尤其块状;泥土暴露的东西很少,但值得一试。这是一个关键点。与比格尔海峡中部相比,该地区更暴露,天气更汹涌,山脉更低,海洋的影响更强。但这是一种权衡。在5000年前,护城河主要是草地,后来随着气候的变化,泥炭沼泽和一片片常绿森林殖民了这片土地,形成了比用于制作独木舟的南方落叶山毛榉更适合guanaco的景观。护城河从一个内陆山谷到海岸,全长50公里,包括人类在内的各种动物都很容易沿着这条路行走。这条路线使“海岸和内陆之间的互动更容易,”弗朗西斯科·赞格兰多说。埃斯坦西亚护城河(Estancia Moat)位于海岸线上,但从遗址周围的丘顶丘丘上散落的guanaco骨骼可以明显看出,森林中频繁的狩猎活动可以追溯到1000年到600年前。

埃斯坦西亚护城河上有很多希望。它会揭示一些新的东西吗,一些贝壳所不能揭示的东西?

在夏日的一个阳光明媚的时刻,一名大学生在他的第一次挖掘中挖出了一个手掌大小的甜甜圈形状的石环。在两平方米的范围内,又挖出了三个甜甜圈,一个坏了。史密斯、麦凯尼和一位来访的挪威考古学家立即发现,这些石头甜甜圈可能是渔网的重量,这是一项在世界各地普遍存在的技术。

在比格尔海峡发现它们还是第一次。

“有趣的是,它不只是一个(石环),”弗朗西斯科·赞格兰多说。他俯下身来,小心地掸去其中一个甜甜圈上的灰尘。“我们至少有三到四个。所以,哇。这给你提供了某种讨论的背景。”弗朗西斯科·赞格兰多和蒂沃利都很平静,尽管很少能发现一堆工具放在一起,就好像它们只是被放在一边。

但这些戒指的不同寻常之处在于,它们在这里出土的其他石制文物中脱颖而出。如果文物可以变形的话,那么这三个部分还被包裹在泥泞的坟墓里的石头甜甜圈就昂首阔步了——比石片、破碎的壁炉石和废火的木炭更迷人。“看看我们,”他们可能会说。

但弗朗西斯科·赞格兰多甚至不会说这些雕刻的石头肯定是净重,他说的都是数据和确凿的证据。“它们可能是某种净重,是的,为什么不呢?”但我们必须找到一种方法来支持这一点。”

蒂沃利很谨慎,就像弗朗西斯科·赞格兰多一样,她拿起一个来检查。“不管出于什么原因,这个物体被遗留了下来,而且它是在海滩上,你可以这么说。”

然而,想象力也是这个过程的一部分,我可以毫无疑问地猜测:大约5000年前,有人手里拿着雕刻着甜甜圈的石头。这个人的家人可能是乘独木舟来的,他们一边喊救命,一边从船上拉出一只沉重的死海豹。那个人把石头放下,匆匆上了海滩,把它们忘了。

与这些石头甜甜圈一样令人兴奋的是,后来的发现——在本季度挖掘的最后一天——让团队充满了希望:在5000年的标记之下,在一个更古老的层里,他们发现了一个壁炉、木炭碎片和骨头碎片,这些都是可确定年代的材料。他们正在寻找的古老时刻——一个比8000年更古老的遗址——已经越来越近了。

在海峡对岸的纳瓦里诺岛上,受大西洋的影响,白天的阳光比埃斯坦西亚护城河挖掘处更明媚、更温暖。

使用González Calderón,我们在海滩上的一个天然渔网上布下一张网,捕获了两条罗巴洛鱼,巴塔哥尼亚鳕鱼或岩鳕鱼。González Calderón说,有时他会抓住一条从北方几百公里外的养鱼场跑出来的鲑鱼,这提醒人们,边界通常是虚构的,是文化上的。我们是傻瓜,不相信。

海洋生态学家奥赫达(Ojeda)去浮潜钓海胆,而我们其他人则坐在海滩上。我们收集薄荷做茶,收集木头生火。我们围着火堆坐到很晚,看星星,吃晚饭,聊天。半夜,我在帐篷里醒来,听到奥赫达和González Calderón的声音,还在说话。

但现在该走了。我们驱车前往威廉姆斯港,经过海岸线前的智利海军基地,穿过一座横跨乌基卡河(Ukika River)的桥,来到乌基卡别墅(Villa Ukika),那里糖果色的房屋像五彩纸屑一样散落在比一个街区还小的面积上。

大多数自称雅格汉的人,包括González Calderón,都住在那里。他们是智利公民,有工作,有家庭,对未来充满希望。有些人还编织篮子,采集传统植物和海产品——海胆、帽贝、鱼。他们练习雅格汉语。他们是积极分子。他们保护自己的水域——奥纳沙加河,比格尔海峡。最近,他们发起了一场激烈的抗议活动,反对鲑鱼养殖业在海峡中安装网箱。

第二天,在威廉斯港的亚格汉博物馆举行的一场演讲中,González Calderón,纳瓦里诺亚亚汉协会的前主席,和另外两位土著领导人,一位来自乌斯怀亚的亚格汉人和一位来自米特雷半岛里约热内卢Grande的塞尔克南人,就跨文化关系提出了一些问题。大约有30人挤在房间里,土著人和非土著人,一些人举着智能手机。一个摄制组记录下了这一切。

两位领导人谈到了他们在法国巴约纳参加土著民族文化节的访问,这次访问并不完全成功。一对艺术家对神圣的入会仪式的再创造是麻木不仁的。在旅途中,他们无法看到保存在南特博物馆里的原住民遗骨,也无法听到他们原本希望听到的一位原住民长者的录音。三人还谈到了他们在智利和阿根廷的文化营销——一种名为Yaghan的啤酒,以他们的艺术为基础的冰箱贴,印有入会仪式图像的街道标志——以及两国之间的边界如何穿过比格尔海峡,使彼此难以维持关系。

数千年来,边界更加多变。雅格汉人在一个又一个海湾的海浪中跳舞。他们打猎,捕鱼,和他们的旱獭邻居进行贸易,必要时还把他们拖过海峡。欧洲探险者记录了他们看到的100多只独木舟。今天,海峡上的船只包括海军船只、游轮、私人帆船和科学考察船,但没有独木舟:从智利的蓬塔阿里纳斯飞到纳瓦里诺岛要比乘坐昂贵的渡轮更容易,这些渡轮是为阿根廷乌斯韦亚的游客提供服务的。

随着考古学家开始更全面地看待过去——拼凑出一个高度流动的人们生活在一起的故事,在一个比任何其他陆地都更接近南极洲的群岛上分享知识——他们开始缓解今天人为边界对雅格汉人和他们的邻居施加的限制。政治边界限制了他们融入世界的方式——扎根但不固定——这肯定会引起摩擦。重点是:这是一个充满活力的地方,这里的人也充满活力。曾经,他们四处流浪。我们把它们放在不同的盒子里,政府把它们放在不同的盒子里。

雅格汉人虽然现在人数不多,但他们从未怀疑过自己的身份或自身的存在。他们的故事说,在大约9000年前冰川融化之前,这个地方就一直是他们的家。但他们的隐喻复活可能是局外人最需要的故事。也许那些纠缠克里斯蒂娜的访客们是抱着绝望的希望,希望她能揭示归属感的含义,以及如何在一个大规模流动的世界中扎根。游客可以去任何地方,但他们属于任何地方吗?如果你不属于任何地方,你怎么可能觉得自己有义务对某个地方或你的邻居,无论是人类还是非人类?

雅格汉提醒我们,要真正有归属感,就要知道自己在地球上的位置。他们的创世故事一遍又一遍地告诉他们,在陆地和海洋上没有什么是免费的,他们必须努力工作才能与周围神圣的世界保持平衡,他们的回报不是来世,而是不可量化的,几乎无限的生命。

在推特上关注我们,了解世界上隐藏的奇迹。

在Facebook上喜欢我们,了解世界上隐藏的奇迹。

在Twitter上关注我们 在Facebook上喜欢我们