乍一看,是cus看起来像猫、猴子和Furby的杂交产物。它是一种食草有袋动物,生活在澳大利亚的新几内亚和周围的岛屿上。它有锋利的爪子,尾巴缠绕在树枝上,前肢诡异地像人的手。这些婴儿也可爱得不可思议。

澳大利亚国立大学的研究员希莫娜·基利(Shimona Kealy)说:“它们喜欢把尾巴缠在你身上,然后卷起来。”基利在攻读博士学位时,曾经处理过年轻的咒骂者。“我的上司想拍张照片,我就在那里说,‘我们不能把它带回家吗?’”

基利不赞成捕捉婴儿的诅咒。但是,正如她解释的那样,“这在印度尼西亚、东帝汶和巴布亚新几内亚都是一件很常见的事情。”人们捕猎它们,如果它们抓住了一个母亲,就会留下幼仔。“你会看到小男孩在村子里跑来跑去,(母驴)会坐在他们的肩膀上。”

基利在“灌木丛”里长大,她说,那是一个1000人的小镇,距悉尼三小时车程。作为家里第一个上大学的人,她现在研究的是亚太群岛人类和诅咒的早期历史。她发表了关于古代岩石艺术、鱼钩和黑曜石网络的论文。在去年发表的一篇论文中澳大利亚哺乳动物学她和六名研究人员结合了考古学、古生物学和遗传学,帮助解决了诅咒虫的进化史。

研究诅咒和人类似乎是一对奇怪的组合。一个爱树的有袋类动物能教会我们关于人类历史的什么?

事实证明,相当多。人类和脏话之间的关系可以追溯到几千年前,在农业革命之前。这种关系的深度挑战了我们对人类历史的一些最基本的信念。

在2017年的一篇文章中《卫报》,人类学家詹姆斯·苏兹曼(James Suzman)总结了他认为人类之间的一个主要区别在一万年前的农业革命前后.他写道,在革命之前,“狩猎采集者认为他们的环境永远是节俭的,他们只为满足眼前的需要而工作。”他们从不寻求创造盈余,也不过度开发任何关键资源。他们对环境的可持续性充满信心。”

“相比之下,”他继续说,“新石器时代的农民承担了‘节约’环境的全部责任。”

这是一个流行的观点。我们想象,在农业革命之前,人类打猎、采集,仅此而已。他们接受环境给他们的一切。后来,随着冰河时代的结束,他们的态度发生了变化。它们变得足够聪明,能够操纵环境。他们开始种植、照料和灌溉。

这个故事是真的吗?几十年来,考古学家们一直在悄悄地挖掘大量证据,证明事实并非如此。人类似乎并不是突然从信任的觅食者转变为精明的环境工程师。相反,耕作的冲动根深蒂固,可能和人类的起源一样根深蒂固。而最令人印象深刻却又被忽视的证据与诅咒有关。

对于新几内亚人和他们的邻居来说,诅咒代表着大量的资源。它们提供蛋白质。他们可以成为有趣的伙伴。它们的毛可以剪成条状做发带,也可以像裙子一样围在腰上。在金属工具出现之前,它们的牙齿可能是用来切龟壳的。这种经济重要性使诅咒具有神圣和社会意义。对于Seram岛的Nuaulu人来说,cuscus与鹿、食火鸡和野猪一起组成了一种特殊的动物,叫做peni这是一种被广泛分享的食物,只有在供奉给祖先的灵魂之后才会被食用。

cus在亚太群岛的存在似乎是上天的恩赐。基利解释说,如果没有诅咒,在大多数岛屿上,“你对陆地蛋白质来源的选择非常非常有限。”你可能会遇到小蜥蜴,“如果幸运的话,你会遇到一些大老鼠。就是这样。”

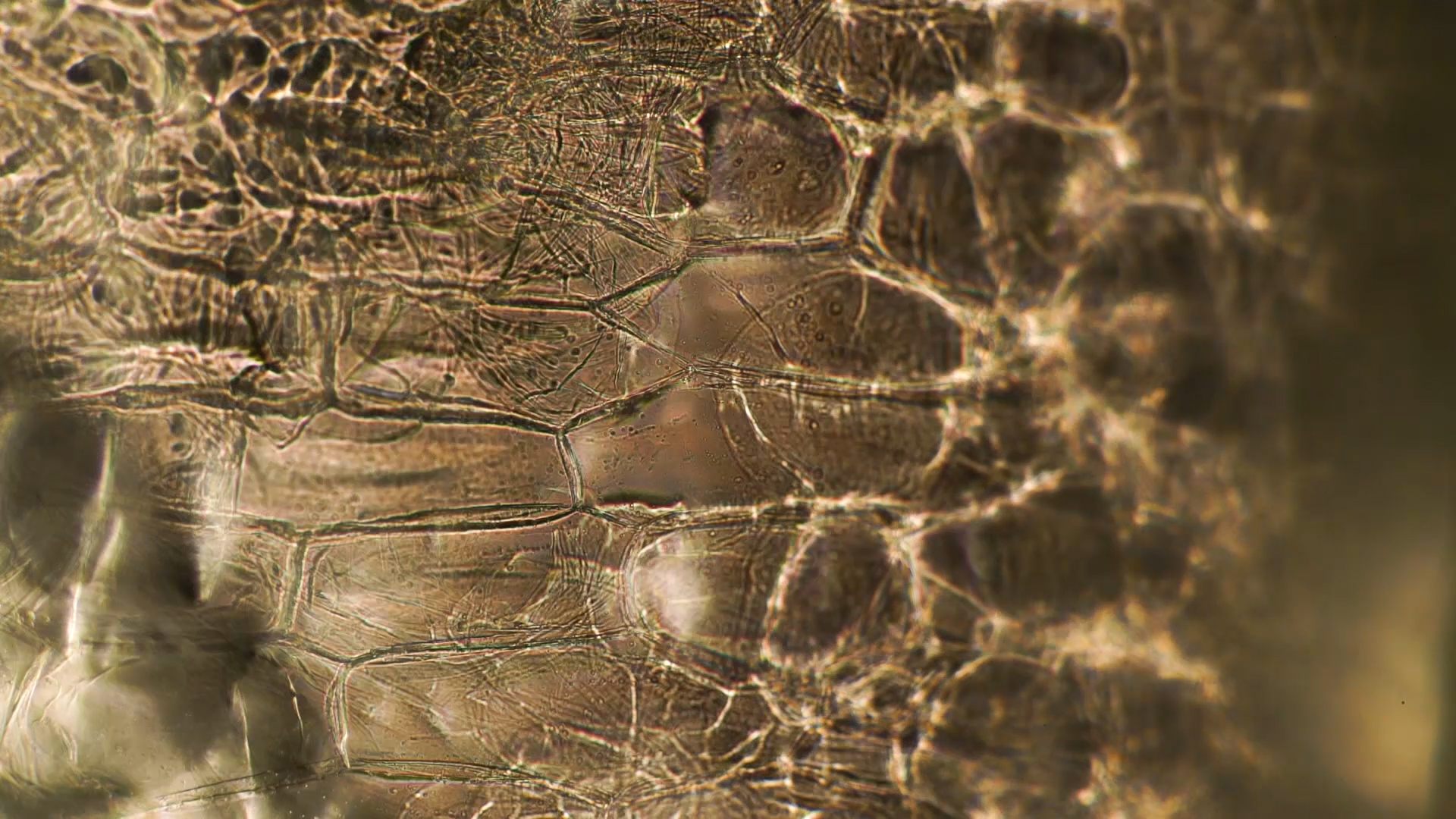

诅咒让生活更轻松。它们很容易捕捉,而且看起来总是很丰富。而且,正如基利所指出的,“他们似乎可以接受一种半被囚禁的生活方式。”亚洲和太平洋岛屿上的居民在捕捉到虱子后,将它们关在竹笼或铁笼中,用水果和根茎类蔬菜喂养它们,并定期放生,让它们自己觅食。

诅咒的存在似乎更加偶然(对于饥饿的人类),因为环境的一切都表明它们不应该在那里。许多岛屿都很偏远。对于动物来说,尤其是那些既不会飞也不会游泳的肉质动物,很难接近它们。这些岛屿很小,一个糟糕的年份可能会杀死一个没有机会恢复的物种。有些是火山,定期的喷发清除了陆地上所有的生命。

然而,咒骂盛行。400年前,长岛(在南太平洋,不是纽约)火山爆发,几乎杀死了岛上的所有生物,并在新几内亚上空喷出了匈牙利大小的碎片云,成功重新在岛上定居的动物包括鸟类、蝙蝠、蜻蜓,不知怎么的,还有鼩鼱。如今,从西部的苏拉威西岛到东部的所罗门群岛,这一纬度延伸超过了奥地利和中国之间的距离,除了引入新西兰的负鼠,是所有有袋类动物中最大的。事实上,正是因为它们的分布范围太广,才使得诅咒——而不是考拉或袋鼠——成为了最受欢迎的动物第一批被欧洲人发现的澳大利亚有袋动物.

为什么诅咒变得如此遥远?一些研究人员怀疑人类参与其中,但直到20世纪80年代,这个故事才开始明朗起来。在一个又一个岛屿上,考古学家发现诅咒是新来者,它们的到来与人类的占领相吻合。他们大约在8500年前到达所罗门群岛。他们大约在3000年前到达东帝汶。这些都是考古时期的奇迹。如果我们想象这些岛屿只在新几内亚附近停留了一天(而不是数百万年),那么直到晚上11点58分,诅咒才终于跳过,顺便说一下,有捕捉它们的爱好的人类也出现了。

通过研究最近的迁徙,研究人员推断出史前可能发生了什么。新几内亚人和他们的邻居不仅捕获了诅咒,他们还饲养了它们,将它们转移到空旷的栖息地。在火山毁灭了长岛上的一切之后,一个名叫艾力迈的人带来了北方普通的虱子来填补失去的人口。类似的事情似乎发生在整个亚太地区。

“我完全惊讶了,”发现并总结了一些考古发现的探险家和哺乳动物学家蒂姆·弗兰纳里(Tim Flannery)说。“我以为这些都是自然分布,你知道吗?”

最大的意外发生在距离新几内亚600公里的猎枪形岛屿新爱尔兰。20世纪80年代末,澳大利亚考古学家在那里的沉积物中发现了可以追溯到2万年前的cuscus骨。这些骨头本身还没有确定年代——根据它们的保存情况,这可能永远都不可能——所以,弗兰纳里保守估计,它们的迁移时间接近1.2万年前。

不管你用的是哪一个日期,其含义都是一样的:在植物在新几内亚被驯化的数千年前,人们就已经在管理cuscus种群了。cus易位可以说是历史上已知的最古老的动物管理例子,不仅在农业革命之前,而且也是猪、牛和羊养殖的最早证据。由于它们很可能是被拥有和交易的,因此它们甚至可能代表有文献记载的历史上的第一种牲畜,尽管一些考古学家将这个标签限制为完全驯化的动物。

麻省理工学院的考古学家马克斯·普莱斯说:“当我们想到动物驯化时,通常会呈现出整齐的线性叙事,但这并不符合这种叙事。”

亚洲和太平洋岛民饲养、管理和运输木薯的方式挑战了史前觅食者和现代耕种者之间的假定界限。非农业人口不会被动地接受环境提供的任何东西。他们可以到达一个只有巨鼠的岛屿,并意识到如果岛上有诅咒会更好。他们可以抓一批这样的小动物,用独木舟运过去。他们可以一次又一次地这样做。

人类学家还发现了其他证据,表明非农业民族有管理的倾向。他们在以色列一个2.3万年前的遗址发现了种植谷物的努力。他们发现在史前的塞浦路斯和日本,狩猎采集者管理公猪。他们开始欣赏美洲觅食人使用的管理系统的多样性,从灌溉系统欧文斯山谷的派尤特人蛤花园居住在太平洋西北部的第一民族。

那么,诅咒的历史告诉了我们关于人性的什么呢?cus易位是人类历史的一个缩影。我们不仅要适应环境,还要使环境适应我们的需要。我们生火,平整地面,转移动物。我们灌溉沙漠,驯化热带雨林。我们燃烧燃料,排放气体,导致气候灾难。我们把动物推到城市里,和它们擦肩,流口水,引发了全球流行病。当新几内亚的狩猎采集者在独木舟上携带着虱子时,他们参与了一种深刻的人类冲动,这是我们最大的失败和成功的根源。

《美食暗箱》涵盖了世界上最奇妙的食物和饮料。

注册我们的电子邮件,每周发送两次.

在推特上关注我们,了解世界上隐藏的奇迹的最新情况。

在Facebook上喜欢我们,就能了解世界上隐藏的奇迹的最新情况。

在推特上关注我们 在Facebook上喜欢我们