当蓝白相间的小船划开时穿过海湾来到波多黎各东端的纳瓜博,渔民加布里埃尔·拉莫斯(Gabriel Ramos)是第一个进入人们视线的人,他兴奋地挥舞着手臂。船越靠近岸边,细节就越清晰:潜水箱在船体上叮当作响,用于捕鱼的鱼叉pulpo(章鱼),鱼叉为戈(甲鱼)。只有在码头上才能看到一天的收获,在船底的两个桶里。其中一个装满了石板carrucho -皇后海螺。卡鲁乔是珍贵的猎物。它每磅售价14美元,是附近以新鲜海鲜闻名的海滨长廊El Malecón de Naguabo的鱼市场上最贵的东西。

然而,今天的海螺奖品,并不是堆在第一个桶里的白色切片肉。拉莫斯被一个看起来像一团贝壳状的沙子所吸引,这个沙子被密封在一个三明治袋里,漂浮在第二个桶底的海水中。这是一串海螺蛋。

一只海螺皇后在一天左右的时间里产下50万个卵,形成一股凝胶状的链,如果展开,它的长度比一辆半卡车拖车还长。她一边走一边用沙子掩盖沙滩,把它弄成一堆整齐的沙子,可能会被当作一点珊瑚或贝壳。每一季产九次左右,每年将向大海输送近500万只海螺幼虫。只有不到1%的蜗牛能存活下来长成加勒比海地区最受欢迎的海蜗牛,其光滑的粉红色外壳和甜甜的肉在其活动范围内的26个国家都能吃到。

海螺后壳可以长得像足球那么大。虽然它的重量更像一块砖,但它的手柄状腔也给了它同样令人满意的握力。如此之大的重量使得螺后很容易被发现和捕获,以至于对它们的肉和壳的过度捕捞导致它们在加勒比海和墨西哥湾的栖息地数量锐减。美国是第一个失去蜂王的国家,蜂王曾经在佛罗里达州南端兴旺发达。尽管佛罗里达州自1975年起禁止商业捕捞海螺,自1986年起禁止捕捞海螺,但海螺数量并没有反弹。在国家禁令之后,大型海螺被列入《濒危野生动植物种国际贸易公约》,以监测和限制贸易。损失只是加速了。科学家们警告说,曾经庞大的巴哈马海螺群——美国消费的海螺肉几乎全部出口到巴哈马——现在已经减少到动物繁殖所需的最低数量以下。

科学家们说,拯救这个物种需要采取大胆的行动,从减少捕鱼量到保护更大面积的海草床,海螺聚集在那里放牧和繁殖。波多黎各的情况同样如此,那里的海螺数量正在减少,但受到的保护略好于巴哈马群岛——每年夏天有一个休养季节,让海螺繁殖。拉莫斯代表了保护难题中经常被忽视的另一个关键部分:让渔民在恢复工作中发挥重要作用,并像其他相关专家一样补偿他们的工作。

拉莫斯是波多黎各大约800名渔民中的一员,他们以捕捞卡鲁乔为主要收入来源,他是这种新的互惠模式的一部分,他收集鸡蛋的收入高于收获海螺的收入。今天早上,拉莫斯在水深约15米的一片海草上潜水,他抓住了一条活的海螺皇后,准备去市场,直到他发现这是一条正在繁殖的海螺母亲。蛋壳下有一堆沙质的蛋。拉莫斯没有用刀切掉卡拉乔的肉,而是用手指梳理出四分之一的蛋,把它塞进三明治袋里,然后把海螺放回她剩下的海底窝里。

在码头上,拉莫斯仍然穿着潜水服,他举起装着海螺蛋的水桶,就好像它装着一个捐赠的器官正要去移植。保护生物学家雷蒙多·埃斯皮诺萨(Raimundo Espinoza)抓起水桶,带着它走进一座老化的码头建筑。这座两层的建筑是纳瓜博渔业协会(Naguabo Fishing Association)的所在地,该协会是波多黎各约40家公私渔业合作社之一,通过购买和销售海产品来支持会员。纳瓜博的渔业合作社是岛上最古老的渔业合作社之一,是半个多世纪前由一些渔民的祖父创立的,这些渔民现在都是合作社的成员。

大楼和码头的部分建筑奇怪地扭曲或缺失,让人想起2017年玛丽亚飓风的直接袭击,以及未来风暴的风险。但在他们修复的海鲜市场和装备储物柜背后,协会成员为应对飓风增加了一个他们的祖父可能无法想象的东西:一个孵化场,用来种植他们自己的皇后螺。

一半是室内实验室,一半是露天庭院,纳瓜博皇后海螺孵化场(Naguabo Queen Conch Hatchery)在一个由管道和过滤器、深槽和浅盆、水藻旋转的烧杯和玻璃瓶组成的有序网络中孵化。在实验室里,拉莫斯和埃斯皮诺萨在佛罗里达大西洋大学(FAU)海港海洋学研究所海洋研究教授梅根·戴维斯(Megan Davis)的敏锐目光下,通过显微镜观察卵链的各个部分,戴维斯设计了孵化场,并于2021年监督了渔民的建设。该孵化场由美国国家海洋和大气管理局(NOAA)渔业的索尔顿斯托尔-肯尼迪资助项目资助,该项目支持渔业和海洋水产养殖。戴维斯在FAU的皇后海螺实验室;以及Conservación ConCiencia,这是一个由埃斯皮诺萨在波多黎各成立的非政府组织,旨在解决贫困问题,作为长期海洋保护的一种手段。

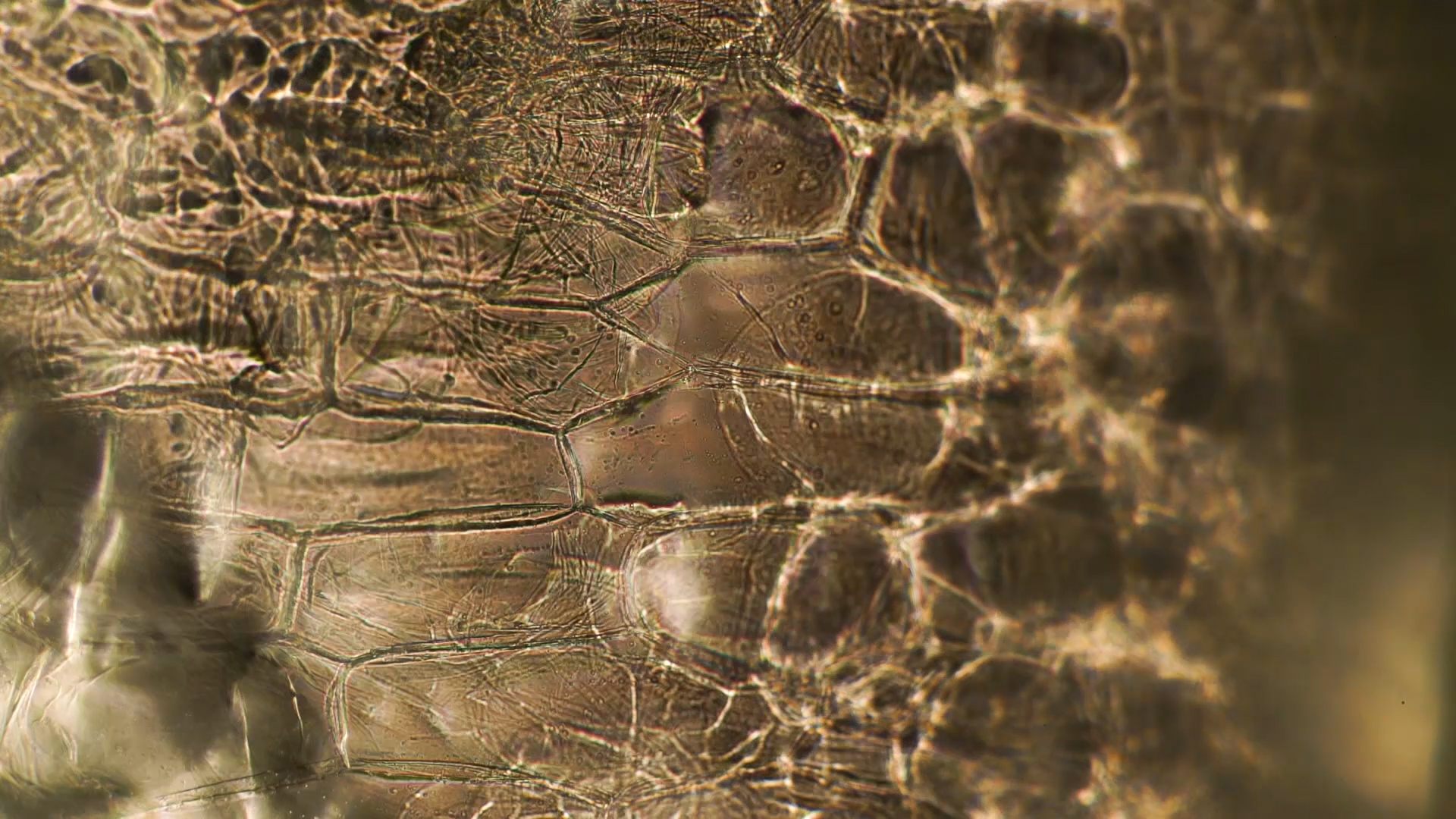

卵链上的细胞聚集在一起,通过孵化场的显微镜,看起来像闪闪发光的珍珠。较大的群集是较老的胚胎,这意味着海螺母亲在开始产卵时产下了它们,可能是前一天。只有两个或四个珍珠细胞的是最年轻的;也许就在今天早上。如果海螺胚胎存活下来,它们将在四天内孵化。在40年的培养后海螺中,戴维斯了解到幼虫倾向于在晚上9点左右从卵中蠕动出来。进化教会了它们,那时候它们可以自由地游到洋流中,周围潜伏的捕食者更少。

为了描述2017年9月20日清晨开始的地狱,渔民胡里奥·奥尔蒂斯(Julio Ortiz)把手举到脖子上,这是海水进入他家时的高度。当飓风“玛丽亚”逼近波多黎各时,奥尔蒂斯和许多其他居民确信,这场飓风不会比他们两周前躲过的飓风“厄玛”更糟糕。他们已经习惯了来自海洋、陆地和天空的洪水。纳瓜博被称为“雨之城”,因为它有六条主要河流,一边是海洋,另一边是热带雨林。

奥尔蒂斯说,玛丽亚的到来不像他59年来经历过的其他飓风,更像是大海本身冲进了他的barrio。奥尔蒂斯把所有的渔具都放在纳瓜博钓鱼协会的储物柜里,然后在海湾对面的家中避难。他把渔船拴在前院。他的妻子用胶布封住了所有的窗户,所以这对夫妇没有看到海浪冲进他们的家。当海水从窗户冲进来时,他们瞥见他们的汽车和卡车被淹没在外面。奥尔蒂斯的渔船在缆绳上摇晃。“有30秒,我迷路了,”奥尔蒂斯说。这对夫妇跑上楼。几个小时后,当水开始流干时,他们冒险回到地下,发现他们是多么幸运,只丢失了一些世俗的东西。

房屋和商店都成了废墟。汽车和船只被摇晃和扭曲。电线杆和树木被后来估计时速超过215公里的大风吹倒;为承受这种速度而建造的气象仪器被摧毁了。纳瓜博,像波多黎各的其他地方一样,没有电力,没有手机服务,几乎没有通航的道路。奥尔蒂斯和其他几名现在无家可归的渔业协会成员开始清理废墟,以到达他们的总部。协会主席贝拉斯克斯说,当他们最终到达时,看起来就像炸弹爆炸了一样。玛丽亚吹坏了窗户和门,摧毁了码头的大部分。储物柜变成了废墟,里面的东西也不见了。所有的船都被冲到海里去了。

作为一个渔村,纳瓜博已经习惯了获取大部分蛋白质——当地居民在许多小鱼市或食品卡车和咖啡馆购买鱼、海螺、龙虾和虾。但没有电,镇上冰箱里的所有海鲜都变质了。没有船和渔具,渔民们无法出海捕鱼。在没有外界帮助的情况下,食物变得越来越稀缺。倒塌的桥梁和手机网络意味着居民被困在75公里外的圣胡安,没有得到美国政府或地方政府的消息。

埃斯皮诺萨是一位年轻的父亲,对社会正义有着特殊的兴趣,他在风暴发生两周后开车进入了混乱的地区。埃斯皮诺萨是厄瓜多尔人,上大学时全家搬到了波多黎各。他在美国获得了保护生物学和可持续发展的学位,之后前往圣胡安接受美国国家海洋和大气管理局的珊瑚礁管理奖学金。后来,他加入了大自然保护协会(TNC),并建立了波多黎各项目,成为TNC在该地区的第一位雇员。但他怀念直接与渔民打交道的日子。埃斯皮诺萨从他大学时期最早的实地经历中——比如他beplay app官网向哥斯达黎加的孩子们展示,他们如何通过引导游客参观海龟巢穴而不是出售海龟蛋来赚更多的钱——看到了把人放在保护项目的中心是如何带来最好、最持久的结果的。他于2016年离开TNC,创立了Conservación ConCiencia,比Maria早一年。

现在,他慢慢地穿过倒下的电线和树木,来到El Malecón的渔业协会大楼,他的菲亚特SUV装满了水和食物。这是到达纳瓜博的第一批救援人员。“他正好在我们需要他的时候出现了,”奥尔蒂斯说。飓风玛丽亚在波多黎各造成的死亡人数将达到2975人,其中包括间接死亡,如无法获得透析的肾病患者。考虑到这种规模,当该岛现代史上最严重的飓风横扫大海时,很容易忽视海洋生物所发生的事情。贝拉斯克斯说,当渔民们最终回到他们的地盘时,他们发现玛丽亚已经把海螺后聚集的海草床撕毁了。它粉碎了鱼群聚集的珊瑚礁。海螺和龙虾被泥沙窒息了。它还向海洋栖息地释放了数吨的碎片,包括数百个现在丢失的陷阱,无意中杀死了海洋生物。

埃斯皮诺萨与纳瓜博协会和波多黎各各地的其他渔业协会合作,在海洋基金会、美国国家鱼类和野生动物基金会以及美国国家海洋和大气管理局海洋垃圾项目的资助下,设立了两个紧急救援项目。其中一家付钱给渔民,让他们在海底找回丢失的渔具,包括陷阱——其中大部分被证明是非法的。第二个项目是用可持续的渔具替换丢失的渔具。风暴过后的几个月里,埃斯皮诺萨付钱给渔民,让他们潜水寻找被冲到海里的陷阱、渔网和其他装备。

奥尔蒂斯说,这些项目是纳瓜博渔民与科学家之间最积极的经历,甚至可以追溯到他父亲和祖父的时代。“我们找了很多生物学家,也有过不好的经历,”奥尔蒂斯说,包括一些科学家说服他们向他们展示他们的渔场,结果却建议政府关beplay app官网闭那些渔场。“(雷蒙多)是我们合作的第一个生物学家。”

因此,当埃斯皮诺萨向他们提出与一位水产养殖科学家合作,重建他们与海螺后孵化场的联系时——渔民们得到报酬,帮助建造、运营和收获海螺卵——他们都参与了。

在孵化场里,拉莫斯收集的海螺蛋现在挂在一个更大的海水水箱里的孵化筒里。这些胚胎只有4天大,已经长出了黑色的小眼睛和小小的橙色脚。它们开始在卵囊内旋转,好像在为前面的比赛做准备。按照预定时间——周五晚上9点——胚胎开始孵化成所谓的veligers,一种原子形状的自由游泳者,在野外随洋流漂流数公里。成千上万的人像活的沙粒一样填满了水箱。它们随着新发现的动作的狂乱而飞奔。它们在黑暗的海水中闪闪发光,就像漆黑的夜晚宇宙中的星星。

梅根·戴维斯(Megan Davis)大学毕业后的第一份工作是在特克斯和凯科斯群岛(Turks and Caicos Islands)管理一个实验性的海螺孵卵场,从那时起,她就开始种植海螺皇后。那时的她身材高挑,体格健壮,留着棕色的长发,面带轻松的微笑,她有一个理想主义的目标,那就是帮助拯救她从小就喜欢的粉红色海螺,她从小就和家人一起在加勒比海航行。63岁的戴维斯依然高大健壮,脸上带着同样的笑容,不过她的长发已经变成了银白色,她的目标已经发展成为一个蓝图,在每个与女王共享海洋的国家建立一个当地经营的孵化场。

第一个孵化场,它的实验室是一个带有风车的华丽小屋,是一个海军核工程师变成哲学家和生物学家的查克·黑塞乌托邦愿景的一部分。在特克斯和凯科斯群岛的商业旅游业兴起之前,他将这些岛屿视为海洋保护、替代能源和水产养殖的模范生物圈。从1981年到1983年,戴维斯在这个前哨站工作了两年,她证明了在合适的条件下,海螺皇后会在实验室里经历蜕变——从珍珠般的卵到游泳的幼虫,再到有壳的婴儿。一旦它们变成了贝壳只有4毫米长的小海螺,它们就可以被转移到室外的苗圃里,在那里它们再花一年的时间长成手指那么长的海螺。长成一个繁殖年龄的蚁后可能需要三年以上的时间。就像人类的青少年一样,一些海螺比其他的成熟得更快;壳的厚度比年龄更能衡量成年与否。

1983年,黑塞租用了政府土地,从投资者那里筹集了数百万美元,在普罗维登夏莱斯岛建造了世界上第一个商业皇后海螺农场。戴维斯是农场的联合创始人和首席科学家。凯科斯海螺农场(Caicos Conch Farm)的总部设在一个白色的圆顶建筑中,在浅滩的巨大圆形畜栏里饲养了数百万只海螺,向美国出口海螺肉,并发展成为一个主要的生态旅游目的地。戴维斯最终回到佛罗里达攻读海洋生态学的研究生学位。新的业主接管了经营,他们有更大的野心,想要扩张到养鱼场。飓风“厄玛”和“玛丽亚”摧毁了这座乌托邦式的穹顶,衬托着蓝绿色的大海,从那以后,农场就再也没有重新开放过。但这次冒险帮助塑造了戴维斯,她在随后的几十年里一直在她的FAU研究实验室和加勒比海地区的一系列小型海螺养殖场从事海螺养殖工作。(她还专门做海菜,做马齿苋沙拉。)

飓风“玛丽亚”过后的那个夏天,在俄勒冈州波特兰市,戴维斯和埃斯皮诺萨都是NOAA海洋渔业咨询委员会(NOAA’s Marine Fisheries Advisory Committee)的成员,两人利用空闲时间讨论了他们对手工水产养殖的共同兴趣。戴维斯喜欢埃斯皮诺萨为渔民的专业知识和劳动力付费的做法。他认为,当地经营的后海螺孵化场将成为对渔民进行正常补偿的理想试验场。埃斯皮诺萨说:“有很多方法可以分享利益——让他们加入进来,帮助他们从自己的专业知识中获得收入——就像我们其他人靠自己的专业知识谋生一样。”“这是使渔业社区成为保护政策的一部分的基础,也是环境正义的基础。”

纳瓜博女王海螺孵化场是戴维斯这些年来帮助建立的第10个孵化场,但却是第一个由海螺渔民和其他社区成员经营的孵化场。它们于2019年底破土动工,之后大流行停止了一年的建设。去年夏天,奥尔蒂斯对供水系统进行了最后的修改,海水从附近的海湾流入,戴维斯和实验室经理维多利亚·卡萨尔开始训练渔民和埃斯皮诺萨饲养海螺。嫁给其中一名渔民的玛丽·加西亚(Marie Garcia)正在学习监督实验室。她和渔民们按照一本80页的孵化场手册一步一步地进行,手册上附有用户友好的图形和照片。戴维斯和卡萨尔写了开源的指南在他们的COVID-19封锁期间,也创造了一个西班牙语版本以及一系列免费视频。为了模拟野生栖息地,孵化场的工作人员密切控制海水条件,并培养绿鳉每天吃的两种藻类。他们监控并记录蜂王孵化、幼虫发育和蜕变的每一步。这是一种像毛毛虫到君主一样高贵的转变。

在三到四周的时间里,这些植物会长出花瓣状的叶子——最初是两片,然后是四片,然后是六片。它们在水箱里穿梭,狼吞虎咽地吃着水藻,水藻在它们半透明的肚子里呈现出金色。现在,这六个裂片已经伸展成四肢状的末端,使它们能够在底部测试着陆和觅食。是时候从自由游泳者变成生活在海底的蜗牛了。它们需要一个自然的提示,比如覆盖在野生海草上的硅藻的存在。为了模拟海草床,戴维斯和她的团队准备了一个光线较暗的浅变态箱,并添加了覆盖着硅藻的草叶。他们把漂浮物从游泳池筛到浅水池。在一天之内,这些人停止游泳,沉到水底,开始爬行。

人们通常把皇后螺的消亡与战后美国消费的增长联系在一起。雷切尔·卡森(Rachel Carson)在20世纪50年代观察到,尽管活的海螺在佛罗里达群岛变得越来越罕见,但这种粉红色的贝壳“在佛罗里达每个卖旅游纪念品的路边摊上都有100只。”今天,在基群岛,土生土长的居民仍被称为“海螺”,基韦斯特则被称为“海螺共和国”。餐馆里还在煎海螺油饼,纪念品商店里还堆放着经过抛光的粉红色贝壳。但是这些贝壳和肉都来自加勒比海。

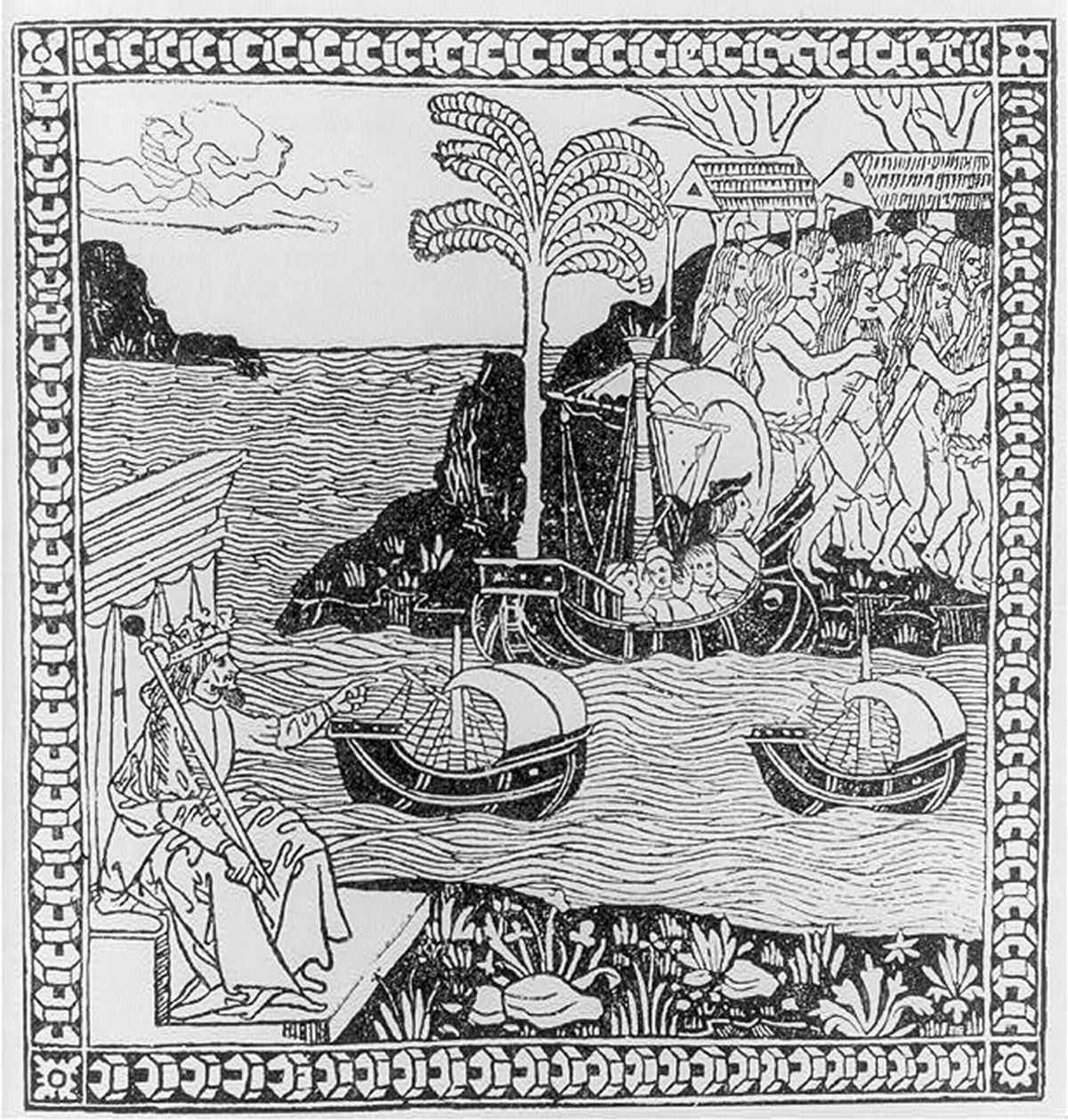

卡森将这种动物描述为“一种警觉而有知觉的生物”,而这种动物的灭亡早在殖民主义时期就有了根源。1493年,也就是在加勒比海登陆的第二年,克里斯托弗·哥伦布发表了他的信,宣布发现了新大陆。一个引人注目的海螺壳在附图的前景中心,这是他遇到的人的理想场景。岛上数以百万计的土著居民用这个词迎接西班牙人泰诺人。考古学家威廉·f·基根(William F. Keegan) 40年来一直从海螺堆、岩画、工具和其他文物中解读人类历史,他说taíno的翻译意思是“高贵的”或“善良的”,人们可能是在向西班牙人保证他们的好意,而不是介绍自己的名字。

考古学家不知道到底有多少人Taíno在接下来几个世纪的奴役、屠杀和疾病中幸存下来,尽管基因样本显示当代波多黎各有重要的土著祖先。但是Taíno的故事和文物强调了海螺的重要性:在他们的捕鱼和潜水传统中;在无数成堆的海螺中,他们收割、食用,并把它们磨成工具和珠宝;在他们的小灵魂中,雕刻成三个点的物体——最初的灵感来自于海螺壳的尖顶。

基根说,海螺过度捕捞的证据始于它们的时代。但是,导致英国经济崩溃的出口压力可以追溯到大英帝国,正是大英帝国赋予了女王的英文名字。1837年登上王位时,18岁的维多利亚女王非常时尚,她非常喜欢这种珊瑚粉色的贝壳。(活在海底的海螺不是光滑的粉红色,而是在一层深色的藻类绒毛中无声无息。)她雇佣了自己的雕刻师来制作胸针和纪念纪念品;他们帮助激发了疯狂的需求。在本世纪末之前,英国科学家警告说,软体动物帝王蝶正在被过度捕捞。

巴哈马驻英国渔业专员奥古斯都·j·阿德利爵士(Sir Augustus J. Adderley)在1883年写道:“转换成浮雕和其他艺术品的利润是巨大的。”“我的印象是,这种鱼不像以前那么多了,保护它是可取的。”他想建议闭渔,以避免捕到蚁后,“但我担心这是行不通的。”

从那以后,政治上的实际情况使科学黯然失色。在伊利诺斯州芝加哥的谢德水族馆,生物学家安德鲁·考夫帮助量化了出口密集的巴哈马群岛后螺的“连续枯竭”,研究还确定了可以拯救它们的行动。这些措施包括建立一个更广泛的禁捕保护区网络,基于贝壳厚度的捕捞限制,以及最终禁止出口。巴哈马政府官员誓言支持上述每一项措施。但是,在一个拥有大约1万名手工海螺渔民的国家,法规很难被接受。没有它,考夫和其他科学家说,巴哈马群岛将跟随佛罗里达群岛,完全失去渔业。

考夫说,科学也许能培育出健康的海螺,并将它们放回大海。但是没有证据表明放养的幼鱼可以复制在野外看到的史诗般的幼虫旅程。他说,数十亿幼虫在洋流中漂流数公里,自然繁殖的规模“远远超过了我们在水产养殖中所能做的任何事情”。同样,如果一个海螺的数量低于繁殖的最低阈值(这个数字与捕捞压力直接相关),就无法拯救这个种群。

戴维斯也认为仅靠孵化场无法拯救蚁后。但她相信水产养殖可以减轻野生海螺的压力,而且它在建立保护精神方面的作用是重要的。纳瓜博孵化场包括一个户外触摸池,学生和游客可以在那里拿起蚁后,也许能瞥见它的长脚或触手的眼睛。一个巴哈马团队目前正在埃克苏马岛装备一个基于纳瓜博设计的移动孵化场,由当地渔民和社区成员以类似的模式运营。戴维斯说:“监管实际上是唯一的其他途径,这取决于各国,是否有适当的管理,以及国家公园和海洋保护区。”“但看到渔民带回大量的卵,然后看到这些健康的海螺在21到28天内蜕变,感觉是一项巨大的成就。”

在蜕变之后,海螺仍然是微观的,并有一个完美的壳。在接下来的三周内,它们将被放在一个特殊的水箱里的筛选托盘上,这是一个快速生长的时期。在吸收了扭动的四肢后,这些小生物长出了有爪的脚,并发育出了其他软体动物的特征:像鼻子一样的长鼻用来吃东西,有鳃用来呼吸。通过每天的喂养和观察,再加上温和的海水喷雾,大约有一半可以存活到3到4毫米的长度,这需要从实验室搬到阳光充足的室外苗圃。

Taíno给了我们这个词飓风。他们称之为“大风中心”而来- - - - - -hura风,ca’为中心。他们用简单的侧面在陶器上描绘风暴年代——顺时针旋转的手臂,中间有一张脸——这种形状看起来非常像今天飓风在海上翻腾的卫星图像。考古学家Keegan说Taíno从他们的农业和渔业(在一些岛屿上采用鱼栏养殖)到他们的神灵(包括海洋的滋养之神和他邪恶的孪生兄弟jurac

奥尔蒂斯说,现代渔民也在寻求平衡。创立这个协会的父亲和祖父们总是教导他们的儿子们,不要在卡鲁乔下蛋的时候打扰它们。奥尔蒂斯让他的三个儿子也这样做。奥尔蒂斯说,对于留在这个行业的两个人来说,气候变化已经成为迄今为止最大的挑战。日益恶化的风暴使他的捕鱼时间从童年时的每周约5天减少到今天的约3天。他的估计与气候科学家的发现相符。气候科学家发现,在过去的半个世纪里,波多黎各的暴雨期间的降雨量增加了33%。

孵化场是暴风雨不能捕鱼时工作的地方。当食物短缺时,它是当地蛋白质的来源。这里既适合人类,也适合海螺,是“湿透之城”的一个小而安全的港湾。

年幼的海螺壳大到可以放在指尖上,现在它们被转移到浅蓝色的水箱里,像庭院式托儿所里的架子一样堆叠在一起。薄纱状的玻璃纤维屋顶让阳光照进来。沙子覆盖在水箱底部,以复制海底。幼蚁后在沙子里挖洞,第一年的大部分时间都埋在地下,用潜望镜般的眼睛向外窥视。

Gastro Obscura收录了世界上最奇妙的食物和饮料。

注册我们的电子邮件,每周发送两次。

在推特上关注我们,了解世界上隐藏的奇观的最新信息。

在Facebook上喜欢我们,获取世界上隐藏奇观的最新信息。

在Twitter上关注我们 在Facebook上喜欢我们