这是我第一次在公共场合戴狗嘴套。几天来,我一直在我的餐厅里摆弄它,还有其他一些捡来的东西:园艺护膝、黑色电工胶带、清场时抢来的牛铃(因为牛铃再多也不嫌多)。

现在,我穿着这一切,还有一条旧的举重腰带和几码的假毛皮,它们被缝合和粘合成类似伍基人和高地牛的后代的东西。我加入了大约一百人的游行队伍。当地的Spielmannszug Milwaukee是一支传统的德国鼓队和军号队,他们戴着毛毡和羊毛阿尔卑斯帽,整齐有序地走在前面。他们身后是一片混乱:一两个妖艳的女巫,堕落程度不一的天使,一头鹿角期限到来,一些玛丽Lywd(威尔士传统的会唱歌的棍子上的马头骨),还有一顶戴着圣诞老人帽子的帽子hodags,心爱的神秘威斯康辛州北方森林。

当人行道两旁的围观者欢呼雀跃时——还有几个孩子在恐惧中退缩——我的小组走在最后。跟着穿着金碧辉煌的天鹅绒法衣、戴着深红色和金色帽子的圣尼克,我们是一群野兽。一些人用木头、手杖敲打人行道,而另一些人则在游行队伍的边缘大步或疾驰着,拍打着向前挤来的人群,以便看得更清楚。我们的锁链叮当作响,我们每走一步,寒冷的空气中就回荡着铃铛,铃铛,铃铛,宣告圣诞老人邪恶的伙伴Krampus的到来。

这是第五届了密尔沃基Krampusnacht这一活动已经占据了该市历史悠久的啤酒厂区。密尔沃基这是一个有着深厚德国根基的城市,这个以19世纪的Pabst啤酒厂为中心的社区,狭窄的街道和城堡状的外墙,特别让人想起旧世界。这是克朗普斯部落从阴影中出来惩罚淘气的人的合适背景。坎卜斯从中欧的异教历史演变而来,被教会精英重新想象成一种邪恶的执行者,现在是数字时代的全球偶像。但是如何解释他从默默无闻的阿尔卑斯传统崛起为21世纪的名人,并鼓舞了全世界的krampusnach10呢?是什么让人们走出温暖的家,在一个气温接近冰点的夜晚,站在人行道上,希望被一个戴面具的恶魔痛打一顿?面具后面的人变成圣诞节的酷食尸鬼又能得到什么呢?要了解坎卜斯,我必须成为坎卜斯。

几周前,万圣节前夕,我有个关于坎卜斯的速成班。在帕布斯特啤酒厂舒适的咖啡馆里,有一排排彩色玻璃窗和闪闪发光的精细木制品,这在豪华的慕尼黑就像家里一样咖啡吧的在美国,我会见了Krampusnacht的联合创始人兼活动总监茶·克鲁洛斯(Tea Krulos)和密尔沃基Krampus Eigenheit的总裁伊兹·贾克斯(Izzy jaacks)。

每年,该团体的成员构成了大部分的表演者Krampuslauf虽然来自全国各地的Krampusse会参加游行。Eigenheit它被翻译成怪癖或怪癖,它捕捉到了每年密尔沃基Krampusnacht期间展示的狂野创造力的精神。而一些坎卜斯剧团穿着相同的服装和面具,特别是在奥地利在美国,密尔沃基的活动更多的是关于个人的表达:大多数传统服装中都有大量的皮毛,但一位密尔沃基的Krampus戴着一顶闪闪发光的黑色羽毛斗篷——“它们更适合拍照,”她告诉我,而另一位则穿着伦费尔风格的紧身衣和织锦。有些人戴着两英尺长的木制面具,类似于这一传统的发端地巴伐利亚和蒂罗尔的面具,但更多的人戴着来自好莱坞特效车间的带角硅胶面具。

说到坎卜斯,只有一件事是不容商量的。

“我的服装重40磅,其中大约10磅是铃铛,”杰克斯说。“成为坎卜斯需要铃铛和锁链。钟声预示着他的到来,锁链象征性地将他与天主教会捆绑在一起。毕竟,他是圣尼古拉斯的地狱仆从。”

在16世纪,中欧的教会吸收了当地和地区现有的关于某种邪恶生物的传统——描述各不相同——并把它变成了一个考验善良的天主教徒信仰的魔鬼。这是一个动荡的时期,反宗教改革运动兴起,以应对新教的扩张,特别是在巴伐利亚和蒂罗尔。

耶稣会士开始普及涉及圣尼古拉斯和魔鬼的戏剧。这是欧洲肖像学中第一次在戏剧表演中扮演魔鬼,”Matthäus Rest说,他是德国耶拿马克斯·普朗克地理人类学研究所的社会人类学家。雷斯特研究了世界范围内的坎卜斯现象,特别是在它的发源地阿尔卑斯。在一些地区,有关于圣尼古拉斯和恶魔人物挨家挨户敲门的记载,他们在娱乐居民的同时,也在测试他们的教义问答——可能是为了铲除新教徒。

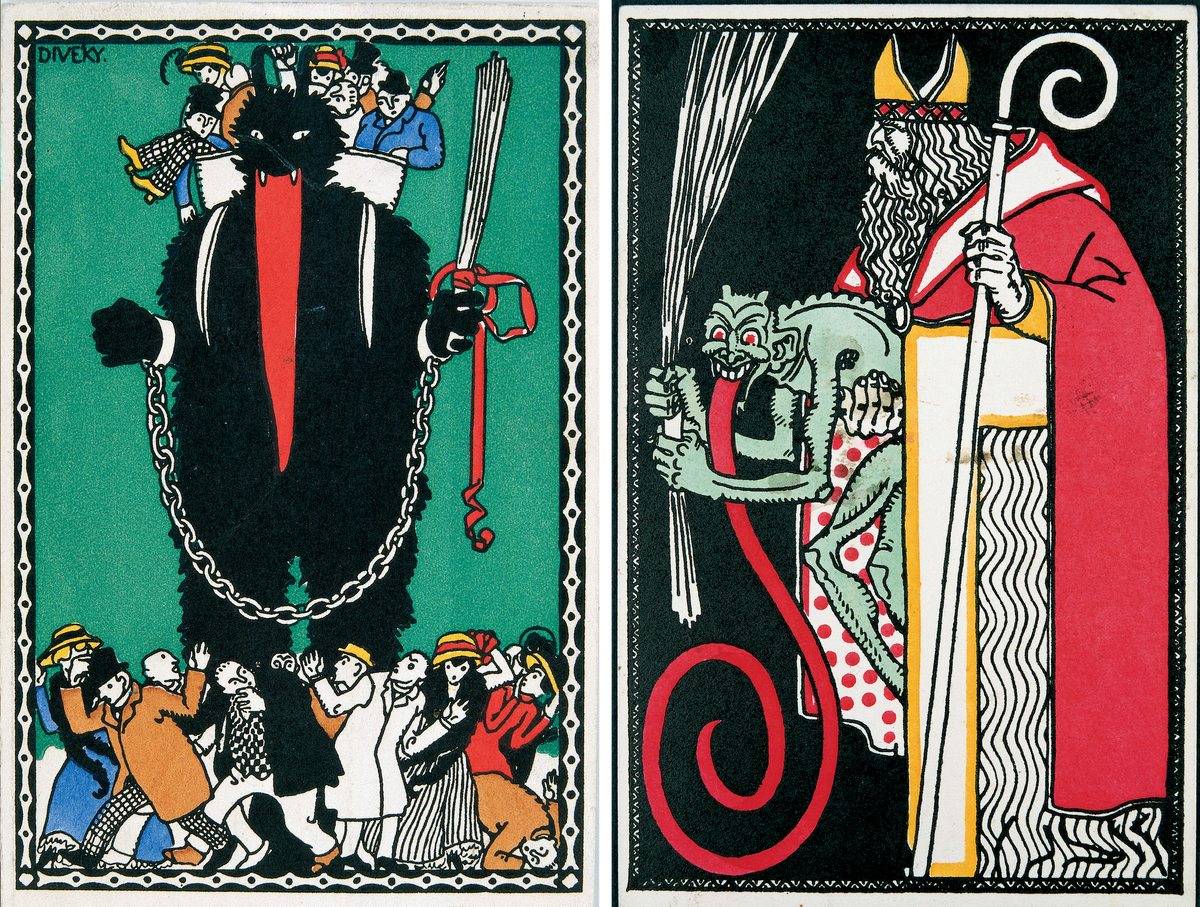

几个世纪以来,这个恶魔般的人物只在阿尔卑斯地区为人所知。现代坎卜斯最早出现在19世纪的明信片上,明信片主要在奥地利交换。这种羊妖经常威胁孩子,用鞭子抽打他们,或者把他们装在篮子或袋子里带走。然而,在一些照片中,这个毛茸茸的恶魔站在圣尼古拉斯旁边或后面,一副红脸白脸的样子,在评判他们脚下的孩子们。

在这一时期,工业革命刚刚结束,大规模城市化刚刚开始,许多人背井离乡,“相对地方的风俗习惯已经制度化。很多传统是形式化的,但也有很多是虚构的,”Rest说。

事实上,坎卜斯这个名字源于德语动词“抓”,似乎是这个时代发明的传统之一。”这个词Krampus雷斯特说。“直到今天,在我们进行实地调查的地区,许多老人都不把这个人叫做Krampus。他们使用本地化的术语。”

事实上,阿尔卑斯山充满了相似的人物,从瑞士的Schmutzli(在该国法语区被称为Père Fouettard)到奥地利的Perchten,冬季女巫Frau Perchta的仆从。几乎每个山谷村庄都有自己版本的毛茸茸的、长着角的恶人惩罚者,身上挂着铃铛,警告它的到来。

在整个20世纪,这些村庄中有一些本土的化装反派剧团,他们挨家挨户地走街串巷,或在街道上游行,传统上是在12月5日,即圣尼古拉斯节的前一天。(密尔沃基的Krampusnacht会在离这个日期最近的周末举行,因为嘿,即使是Krampus也要打卡。)许多阿尔卑斯当地的传统都涉及野兽和当地人之间的身体接触,从善意的用扫帚状开关拍打到严重的推搡。但在互联网出现之前,它们仍然是一种古怪的地区性活动。

随着社交媒体在世界各地传播,Krampus也在传播。人们从档案中挑选出老式明信片,扫描后作为另类的节日问候发送出去。关于见证鲜为人知的阿尔卑斯山传统的旅行博客获得了大量赞,并激发了当地的活动。在过去的十年里,这个角色出现在书籍、漫画和电影中矫揉造作的好莱坞电影主演是弗雷迪·克鲁格,而不是坎卜斯。

《Krampusnacht》的导演克鲁洛斯还在镇上举办了一年一度的超自然现象会议,他记得自己第一次与Krampus流行文化现象面对面的经历。一小群明尼苏达州的Krampusse参观了2016年的ParaCon,让人群着迷。“他们就像是该死的披头士乐队,”克鲁洛斯说。

第二年,克鲁洛斯和几个朋友一起举办了一个简朴的密尔沃基克拉姆普斯之夜。该公司联合创始人罗布•舍内克表示:“我们想,如果能有100人参加,那肯定很酷。”“排队已经排到门外了。”

从那时起,密尔沃基Krampusnacht每年都在发展,今年首次扩展到啤酒厂区。在一个周末被派对、购物、学校选美和其他时间要求填满的季节里——而且下午5点前天就黑了,气温通常低于冰点——在外面花几个小时等待被反圣诞老人威胁的机会的吸引力并不明显。但现在可能是我们最需要坎卜斯的时候。

打他!打他!“一个一个女人冲我尖叫,抓住她十几岁的儿子的肩膀,把他转过来,推到我这边。我答应了,用我的鞭子在他的牛仔裤后面拍了几下。男孩翻了个白眼,嘴角却掠过一丝微笑。他的妈妈高兴地叫了起来,用她的iPhone拍下了这一切。我继续走着,有点笨拙,因为我用泡沫和电子胶带做成的分蹄开始分开了。在我前面几英尺的地方,一个中年男人从人行道上跳了下来,跳到街上,双手放在膝盖上,回头看着我,露出屁股喊道:“下一个是我!我太淘气了!”

也许这是对大量钟声的原始警报反应,或者是对12月寒冷空气的尖锐反应,但在Krampusnacht上,观众似乎比一般的万圣节游行更愤怒。活动负责人克鲁洛斯说,他和许多年复一年回来的与会者交谈过,其中一些人告诉他,这已经成为他们最喜欢的节日传统。

“我喜欢人们对这一事件的热爱,”他说。“感恩节和圣诞节之间是一件很有趣的事情,对很多人来说,圣诞节不是一个有趣的时间。压力很大。”

克拉姆普斯之夜的传统可能为12月的特殊压力提供了一个出口,比如过度安排、过度消费和加剧的家庭紧张关系。但雷斯特也认为,坎卜斯的吸引力还有另一个原因:通过坎卜斯,我们可以体验到惩罚那些罪有应得的人所带来的替代的、即时的满足感。

“坎卜斯打破了规则,是社区里最有道德的存在,”雷斯特说。“他在那里拍东西,到处扔东西,打人,但与此同时,他充满了道德内涵,通过坎卜斯,孩子们被教导什么是好,什么是坏。”

与Krampuslaufs对抗也是对勇气的考验,尤其是在阿尔卑斯山的村庄,更多的Krampuslaufs会让观众受伤。至少在美国,在游行期间站在场边就像在万圣节去鬼屋一样:可怕的景象和声音可能会让我们在生理上兴奋起来,但我们并没有真正的危险。这是为乐趣而恐惧.密尔沃基Krampus Eigenheit的一些成员也在季节性的鬼屋中担任演员,这并不是巧合。他们喜欢那种以娱乐的名义把人逼到恐怖边缘的快感。但如果你问他们为什么这么做,你会得到和他们的服装一样多种多样的答案。

在一张寒冷的户外照片之后在今年的活动之前,当地的克兰普斯人在帕布斯特啤酒厂的一个小酒吧里穿着各种各样的衣服——一些人穿着派克大衣和牛仔裤,另一些人仍然穿着皮草。

在过去的几个世纪里,坎普斯的表演者传统上都是年轻的白人男性,而21世纪的坎普斯则更加多元化。雷斯特说,即使在传统主义的堡垒奥地利,妇女、土耳其侨民和其他社区成员也经常参加,有时还组成自己的剧团。Eigenheit小组聚在一起喝啤酒取暖,反映了这种更具包容性的愿景。

“这是对创造力的庆祝,”凯茜·泰特(Kacey Tait)说,她几年前搬到密尔沃基,为了寻找一种社区感,加入了Eigenheit。她不是坎卜斯,而是作为主角黑暗天使出现在活动中,一个优雅的有翅膀的生物,穿着老式商店的服装,戴着令人不安的黑色隐形眼镜。和几位Eigenheit成员一样,她没有欧洲阿尔卑斯山脉的祖籍——tait的祖籍是苏格兰和波兰,其他人提到的祖籍是墨西哥或希腊——但她说她也很欣赏这种历史感和传统。

舍内克最近从密尔沃基消防部门退休,他还从事二战重演的工作。他很享受扮演不同角色的机会。今年他是圣诞老人,但他以前也当过坎卜斯。他的妻子米歇尔·舍内克(Michelle Schoenecker)长期以来一直扮演着另一个更实际的角色:坎普斯的处理者,帮助那些长角、戴面具、近乎失明的表演者找到立足之地。她说,当她的丈夫和朋友第一次穿上坎卜斯的服装时,“他们没有意识到你会被角刺伤。这是一种职业危害。能见度真的很低。”

“感恩节和圣诞节之间的那段时间并不是很快乐,但现在我可以用我想要的方式来庆祝了。我可以打扮成一个臭山羊人,”Eigenheit总裁贾克斯说,他现在是一名机器操作员,在零售行业工作了17年,教会了他们讨厌圣诞节。当他们在酒吧里拼凑出第一套坎卜斯服装时——这也许是密尔沃基最具特色的事情——他们现在的装备是一套昂贵的真毛皮和动物角收藏品,面具主要是用皮革制成的,装在自行车头盔上。

“我甚至不知道它花了多少钱,因为这是我多年来建造的,”杰克斯说。“但那是我。它是我的。这是自由,这是力量。”杰克斯补充说,他们没有穿戏服,而是变成了Krampus。“这是关于成为另一种东西。”

他们的话与Rest在奥地利进行实地采访时遇到的一个现象相呼应:“在我们的采访中,活跃的Krampus经常说,‘我不是在玩,我正在变成别的东西。’”

在游行前的片刻当Spielmannszug乐团在我们前面半个街区的地方开始演出时,克朗普斯人挤进了装货码头旁的一条狭窄的小巷。打击乐的鼓点在周围的砖墙上反弹,军号在我坚硬的塑料口鼻中回荡(严格来说,这是我狗的口鼻)。作为对音乐和期待的兴奋感的回应,克兰普斯会自发地嚎叫、咆哮和上下跳跃。不久,刺耳的铃声盖过了乐队的声音。

与好莱坞恐怖片的造型不同,杰克斯的服装更受民间艺术的启发,就像一只用后腿站立的黑色山羊。他们站在另一个坎卜斯旁边,除了角,可能会被误认为是巨魔指环王.第三个坎普斯走过,在他破旧的圣诞老人长袍后面拖着一块肮脏的天鹅绒,肩上扛着一袋鬼知道什么的东西。他们都是不同的,他们都是克兰普斯——尽管他们可能对第一批讲述邪恶的野兽在漫长黑暗的冬天徘徊的故事的人来说是不认识的。

就像大多数在过去根深蒂固的传统一样,确切地说,何时何地成为坎卜斯的人物——以及最早的版本是什么样子——已经丢失了。但即使远在欧洲阿尔卑斯山之外,几乎每一个纬度高到足以经历冬天的文化都有自己的季节性威胁。五大湖的Anishnaabe警告过雪怪,一种贪得无厌、长着鹿角的食肉动物,它带着冰来到这里。在冰岛,巨型猫Jolakotturinn在一年中最黑暗的时候猎杀淘气的孩子。从日本到保加利亚,有一大堆毛茸茸的动物,通常是有角或鹿角的动物,它们在寒冷的月份里出现,很多动物都戴着铃铛来宣布它们的到来。

“冬天是魔法和故事的季节,”杰克斯说,但对我们的祖先来说,这也是生存最具挑战性的时期。木柴或其他燃料用光了,谷物或干肉用光了,再多的故事也救不了你。冬天传说中的怪物——甚至是偷走一两个孩子的Krampus——都是一个残酷事实的寓言,对许多人来说,冬天是死亡的季节。

有趣的是,十多年前,爱荷华大学的语言学家和学者罗斯林·弗兰克将坎卜斯和类似的阿尔卑斯山人物与其他一些毛茸茸的、戴着铃铛的野兽联系在一起,这些动物传统上在冬天出现在村民面前,给予评判或赐予好运。这些传统,从巴斯克地区和撒丁岛到波兰和波罗的海国家,可能源于一种遗失的史前仪式弗兰克认为,在旧石器时代,熊是一种既恐惧又崇拜的动物。

我接受弗兰克的理论,因为我的坎普斯显然不是山羊恶魔,而是毛茸茸的熊。具体来说,是一只泰迪熊。在克拉姆普斯之夜的前几天,我拿着剪刀站在面具前,准备剪掉那个可以擤鼻涕的鼻子,然后把鼻子完全重做,用更有威胁性的东西来代替滑稽的覆盖。我把我的难题发信息给杰克斯:“我的Krampus太可爱了。我是坎卜斯库德斯。”他们几乎立刻回答:“没事。”

多年来,每当杰克斯变成坎卜斯时,他们都会发现孩子们对他们充满敬畏和好奇。大笑和自发的拥抱是常见的反应。面对坎卜斯可能是为了面对恐惧,也可能是为了回到一个几乎被遗忘的过去,那时漫长黑暗的冬天是神话和魔法的时代,是讲故事和生存的时代,在那个人类不在食物链顶端的世界里。

我想起了雷斯特告诉我的一些事情。他不仅是坎卜斯的学术专家:他在奥地利的加斯坦(Gastein)长大,这个村庄有一个最古老的传统,那就是恶魔野兽在每年的12月5日横行,有时会造成伤害。(在回忆童年与坎卜斯的相遇时,雷斯特不止一次提到“创伤”这个词。)虽然他选择了学习坎普斯而不是穿上军装,但他的几个童年伙伴已经参加一年一度的坎普斯拉夫几十年了。雷斯特说:“当他们16、17岁的时候,主要是表现得酷、有男子气概、狂野和吵闹。”他补充说,随着朋友们逐渐成熟,自己也当上了父亲,“他们中的许多人开始改变自己的坎卜斯形象,变得更有兴趣与孩子们交谈和玩耍,也许还会努力治疗自己的创伤。”

我把剪刀收起来。我的坎卜斯不是冷笑的食人魔,也不是面目可憎的绿巨人。我们的生活比那些开始了毛茸茸的冬兽传统的人要轻松得多,但时代仍然充满不确定性和挑战性。坎卜斯会留下库德斯。

在克兰普斯之夜,当我沿着游行路线行进时,孩子们对着我微笑,他们害怕克兰普斯更邪恶的一面。“这只毛茸茸的!”当我拖着脚走过时,一个穿粉色派克大衣的女孩尖叫道。一个年轻的女人,抱着一个婴儿,抱得紧紧的,我只能看到她粉红的鼻子和大大的蓝眼睛,她走上前。“我们能照张相吗?”我点点头,把我的开关藏在她身后,我靠向镜头。

“也许我们正处在一个发明传统的新时代,”雷斯特说,他思考着坎卜斯的崛起,以及成为坎卜斯的意义的多样化。“每个人都会告诉你一个不同的故事,没有人在说谎。好。几乎没有人在撒谎。”对于那些撒谎的人,坎卜斯正在等待。

在推特上关注我们,了解世界上隐藏的奇迹。

在Facebook上喜欢我们,了解世界上隐藏的奇迹。

在Twitter上关注我们 在Facebook上喜欢我们