你听到电锯的轰鸣敬你身后的生活。你转过身去,看到的是一个庞然大物,不完全是一个人,也可能是,也许那该死的猪头只是一个面具。我靠,他戴着个猪头当面具。在那一刻,你的身体并不在乎你是自愿去那里的,也不在乎你买了一张票,和你的朋友们开玩笑说这会有多有趣。你的心跳加速,双手变湿,瞳孔放大。是恐惧。你应该玩得很开心,这无关紧要。

多年来,科学揭示了很多关于恐惧的生物学方面的知识,当面临直接威胁时,我们的身体是如何准备好奔跑或出拳的。但为什么我们积极地将恐怖体验作为娱乐,我们如何应对它们,以及它们对我们的影响,这是beplay app官网一个更黑暗的森林。丹麦奥胡斯的一个多学科研究小组拥有世界上唯一的实验室娱乐恐惧实验室——专门用来理解恐惧中有趣的、可能有益的一面。他们的研究可能会对从游戏和吸引力设计,到焦虑的发展和治疗,再到我们如何养育孩子的方方面面产生影响。这可能很可怕,但也非常有趣。

在人类历史的大部分时间里,恐惧最初是一种生存的工具,但它也有其他用途。恐惧是成人的必经之路,就像经历一场充满压力的考验一样。恐惧是一种社会控制手段;想想乔纳森·爱德华兹1741年的布道罪人在愤怒的上帝手中.(“把你抱在地狱坑上的上帝,就像把蜘蛛或一些讨厌的昆虫抱在火上一样,厌恶你。”)恐惧不仅是帮助动物生存的生理反应,也是人类的一种情绪状态,是一种感觉不太好的状态。

但在18世纪末和19世纪初,情况发生了变化。马修·刘易斯、查尔斯·罗伯特·马图林和玛丽·雪莱等作家将神秘和可怕的东西带入了哥特式小说的传统,或多或少地催生了我们今天所知的恐怖片:将恐惧作为娱乐。他们的作品成就了布拉姆·斯托克、埃德加·艾伦·坡和斯蒂芬·金。1922年的默片《诺斯费拉图》演变成弗兰肯斯坦的新娘,驱魔人,离开.从凶宅到生化危机从那时起,恐惧已不仅仅是生死攸关的问题。问题是我们星期五晚上做什么。

所有这些娱乐都是为了激发负面情绪和不舒服的身体反应。悲剧也做了类似的事情,人们一直在思考为什么我们喜欢它。亚里士多德在诗学他讨论了人们如何从激发怜悯和悲伤的戏剧中获得快乐。18世纪苏格兰哲学家大卫·休谟称其为“悲剧的悖论”。诺埃尔·卡罗尔是纽约市立大学研究生中心的哲学名誉教授,他在1982年的书中使用了同样的视角,恐怖哲学,或心的悖论.在书中,他提出了两个问题。我们怎么能害怕明知不存在的东西呢?如果我们没有必要,我们会选择去感受这种消极情绪吗?

为了让自己沉浸在对恐怖悖论的科学解释中,为了看到危险和快乐的联系,为了体验未来基于恐惧的娱乐,我必须从一个叫做黑暗谷的地方开始。

我的维吉尔在黑暗谷是奥胡斯大学的文学教授马赛厄斯·克拉森。我们从奥尔胡斯开车到丹麦小城维耶勒,花了大约一个小时的时间谈论恐惧、家庭和乐趣。他的学术背景在他在纽约办公室的墙上很明显:罗伯特·r·麦卡蒙的恐怖小说,《企鹅恐怖与超自然百科全书,一个大白鲨海报。他的职业生涯开始于从文学和理论的角度接近恐怖,但真正感兴趣的是它对像他这样的人的吸引力的心理学,他是一个非常紧张的人的恐怖电影指南.

在2012年获得博士学位的几年后,克拉森开始与大学里一个研究宗教、认知和文化的小组交流,探索诸如为什么人们相信超自然力量或进行痛苦的宗教仪式等问题。几年后,“娱乐恐惧实验室”诞生了。他说:“我想我足够固执,也足够幸运,能够把我对恐怖娱乐的个人迷恋转化为一项可行的职业。”

当他搜索研究小组现在所说的“娱乐性恐惧”的科学文献时——具体地说,是使用恐怖比喻来激发恐惧的自愿娱乐活动——他发现的很少。他说:“(娱乐恐惧)无处不在,一旦你开始寻找它,你会发现它无处不在,但它也缺乏科学研究。”这也是它的乐趣所在。有很多东西等着我们去发现。”

克拉森不是科学家,所以他组建了一个小团队,与心理学家和认知专家合作设计实验。他们通过问卷调查来了解个性档案恐怖迷。他们给人们一个记忆任务,然后用跳吓吓他们。“没有任何关于跳跃恐惧的文献,这是每一部恐怖片的基本组成部分。这太不可思议了,居然没有关于此类题材的基础文献。”自此,克拉森和他的同事们转向现实世界——现在是虚拟世界——进行他们的恐惧实验。

克拉森拐过Ribe Landevej(鱼乡路),上了单车道的Morkedalsvej(暗谷路),这条路被树林紧紧包围着。克拉森说:“我想从这里开始,因为这实际上是体验的起点。”他解释说,我们将在夏季访问,但在10月份,这条路将被一个军事化检查站封锁。每隔一段时间,当满车的游客排队等候时,就会有一辆假车到达,被拦下,车上的乘客被拉出来扔在地上。其他的客人大概会对即将发生的事情感到焦虑。(克拉森回忆有一次,一辆满载真正的丹麦警察的汽车被误认为是诱饵。值得赞扬的是,他们配合得很好,“我认为这是一个暖心的故事,”克拉森说。)

在暗谷路的尽头,是一个以前的鱼类加工厂。在那里等我们的是一个金发男人,他的胡子在发梢上旋转,眼睛里闪烁着光芒:乔纳斯·b·赫(Jonas Bøgh),他的官方头衔(自封的)是“恐惧建筑师”。今天的黑暗谷——需要澄清的是,它以前用的是这个名字,当它的主要业务是鱼而不是惊吓——现在是它的家非理想化的地方, Bøgh的创意,克拉森的实验场地,丹麦最大的闹鬼景点。

“那你想看什么?”Bøgh说。“一切吗?”

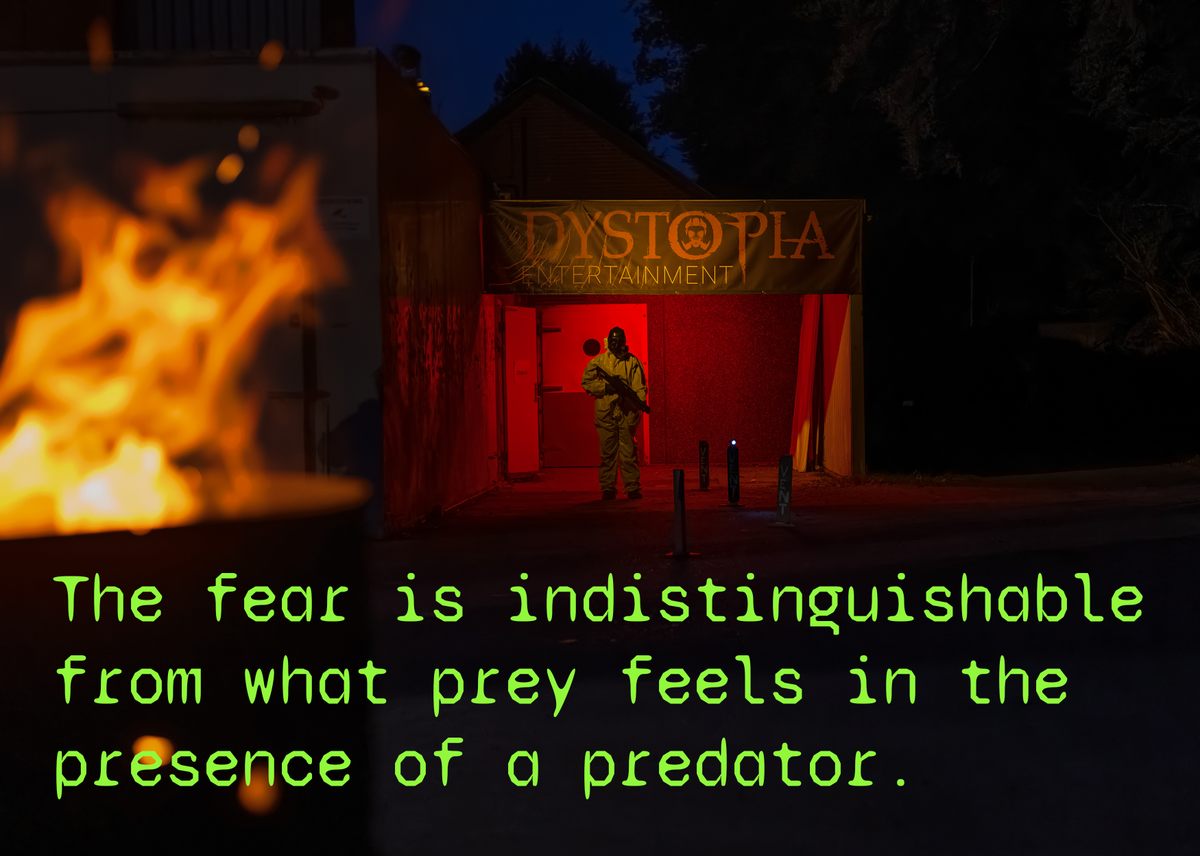

Bøgh所构建的恐惧克拉森在反乌托邦的研究在生理学上与猎物在捕食者面前的感觉是没有区别的。具体的事情会发生,取决于威胁的距离、性质和程度,是真实的还是感知的。负责处理感官输入的大脑前额叶皮层被激活,通过丘脑向杏仁核发送信号,杏仁核是头骨深处的一个小区域,与记忆、决策和情感有关。它被广泛认为是恐惧的中心,进而激活下丘脑和脑干,开始一种叫做“防御级联”的东西。体内充满了压力荷尔蒙,如肾上腺素和皮质醇。心率开始下降,然后迅速上升。瞳孔扩张,肌肉紧张。你呼吸困难,出汗,血压飙升。血液流向你的四肢,但你的手指尖会变得有点冷。你感觉不到疼痛,清晰的思维也不容易。

从纯生物学的角度来看,恐惧是一种昂贵的情绪,你的身体无法长期承受。所以当威胁过去,你还活着,没有受伤,多巴胺就会把你从威胁中拉出来。有放松,在适当的情况下,可能是快乐,兴奋,笑声。

强烈的情绪和强烈的唤醒,以及最后的缓解-奖励,很可能在吸引人们进入这种表面上消极的情绪状态的过程中发挥了作用。当你选择将自己暴露在它面前时,尤其如此,你有意识地意识到威胁——高度、僵尸、蛇,无论什么——实际上不会伤害你,这是区分娱乐恐惧的一个因素。

Dystopia娱乐公司提供

克拉森说:“意识到它不是真实的,是虚构的,它不会伤害你,我认为这是获得快乐的先决条件。”但这不是唯一的事情。

几周后,在一次采访中,采访内容涵盖了汉尼拔·莱克特与米菲斯托菲尔斯的关系,青春期的恐怖,以及一屋子福音派教徒对放映驱魔人在美国,哲学家卡罗尔告诉我,至少在理论上,他认为我们对恐怖的兴趣是由一种对怪物的好奇心和迷恋所驱动的。他们通常代表着对自然秩序的违背——半人类的,或者没有死得那么死,或者扭曲得与生命格格不入——我们不能把目光移开。我们从恐怖故事本身获得额外的满足感——发现的过程,对一个讲得好的故事的敬畏和惊奇。

这就是像反乌托邦或世界上其他无数闹鬼景点试图提供的东西——好奇他们会用什么来吓唬你,以及你将如何应对。

卡罗尔说:“关于恐怖的一件事是你可以测试自己。“你不需要付出把自己暴露在危险中的代价。”

2015年,克拉森在一所高中做关于他对恐惧的理论研究的演讲时,一个学习纳米科学的大学生找到了他:Bøgh。他的父亲是一名牧师,当时他住在加州,照顾丹麦水手的精神需求,他从那里看到的闹鬼景点中获得了灵感。他计划开办自己的恐怖主题景点,想知道克拉森是否愿意咨询一下如何让它更恐怖。

克拉森对我说:“我想鼓励你想象一种卡通场景,在这个场景中,两个人都有一颗心。

“是的,”Bøgh说,“这是一次恐怖讲座上的邂逅。”

克拉森就如何让鬼魂更有身临其境提出了建议——“你如何让人们忘记这不是真的?并把一个想法告诉了大学里的同事。反乌托邦可以是一个收集数据的地方,关于人们对自愿的、安全的、但真的非常非常可怕的经历的反应。beplay app官网“这极具挑战性,”克拉森说。“然而,它是最伟大的实验室。”

上层的鱼厂现在是办公室,衣柜和化妆,而出没的地方占用了地下室,并蔓延到曾经的混凝土池。在万圣节期间的每个晚上,多达400名游客将穿过50多个房间,这些房间被设计成让人不安、不稳定和迷失方向。

这种令人不安的感觉从这个地方的入口就开始了,那里的铁门通向一个曾经用来熏鱼的地方。“小心别踩到黑色的东西。它会有味道,”Bøgh说。在最后一条鱼穿过大门多年后,天花板上仍有一种黑色粘稠的粘液滴下来,来源不明。Bøgh解释了今年的故事,涉及一个邪恶的制药公司和一个扭转的结局,直接涉及到赞助人。他说:“我们一开始非常艰难。“漆黑的空间、精神病、迷幻的东西,然后是蜘蛛。”

Bøgh带着厨师描述一份复杂的品尝菜单的满足感,向我们介绍了他的计划。在一个房间里,顾客将爬过一个隧道来对抗他们对蛇的恐惧。他说:“我们试图把人们赶出去,基本上消除他们的安全感”,空间狭窄,地板不平整。他想用黑暗和混乱把人们的想象变成武器。“我们的经验是,人们用他们害怕的东西来填补空白。”还有:“千万不要在你想让人热血沸腾的房间里用红灯。”这一体验升级为一场在游泳池里的户外追逐,有僵尸般的瘾君子,还有“反乌托邦”的吉祥物“小猪先生”(Mr. piggie)的来访——那个拿着链锯、戴着被切断的猪头面具的大块头。(该实验室的一篇科学论文轻松地解释道:“这个肌肉发达的人通过表现出暴力敌意的行为和引起不和谐的面具来恐吓客人。”)在假期期间,人们对这个鬼地方的沉浸程度会从“可怕”到“紧张”再到“极端”不断增加。甚至Bøgh也不太喜欢看最后一个。

这是克拉森第一次看到鬼屋的布局——房间每年都在变化,在那里他的团队将尝试执行另一个科学研究季节。我能看出他在思考,他看起来很担心。这是一个令人困惑、迷宫般的空间。“现在想象一下,如果里面挤满了人,”他说,不仅仅是顾客,还有多达60名化妆和化妆的表演者。“总是有点混乱,因为这个地方本身真的很混乱。每年10月我都觉得自己老了10岁。”

他们从2016年开始在这里工作,在体验之前和之后对顾客进行问卷调查,然后逐渐发展到拍摄视频,绑上心率监测器,测量皮肤电导来观察人们出了多少汗。但这不是一个受控制的环境。这个地方又黑又狭窄。小组在精心编排的90秒窗口中穿梭。人们出汗,撞到一起,传感器掉下来。每天晚上,克拉森都要进去,从追踪式摄像头里取回记忆卡。“我总是迷路,”他说。“它总是把我吓坏。”

现在在他们的第六年,这仍然是一种痛苦,但他们已经改进了测试我们的大脑如何工作的方法,对焦虑的本质有了许多新的问题和一些潜在的见解,以及如何调整恐怖体验以获得最大的满足感。

克拉森说:“这需要大量的工作。“但这真的很值得,因为数据是黄金。你无法从其他地方获得这些数据。”

第一年的研究结果出来了在一个恐怖迷的类型学,以及一些洞察不同的人如何处理恐惧。根据给280人的调查问卷,该团队发现,去反乌托邦的游客分为两大类:他们称之为“肾上腺素瘾君子”和“关节关节白化者”,这两类人在处理恐惧的方式上都很活跃。肾上腺素成瘾者希望通过睁大眼睛,不回避表演者,并接受故事情节来最大化刺激感。“我试着提醒自己这是真的,”一个被试写道。据报道,他们的情绪受到了刺激。另一方面,白色指关节者想要压制他们的恐惧。他们捂住眼睛,向后退,提醒自己这只是一出戏。“我拿它开玩笑,”其中一个回答说,“想看看它有什么好笑的。”他们并没有报告情绪有了提升,但他们仍然感到满意:他们对自己有了一些了解,比如他们在压力下的反应,或者他们能比预期承受更多。每一种类型的游客都参与创造他们自己的恐怖体验,尽管他们都在躲避小猪先生。

后来的分析还显示,还有第三类人:“黑暗应对者”(dark copers),也就是把娱乐恐惧作为一种预防接种,以对抗他们认为可怕的世界的人,包括患有焦虑症的人。克拉森说:“这是一种恐怖消费的超级运动员。”这些粉丝似乎收获了所有的好处——情绪高涨,感觉自己学到了一些东西,以及个人发展,比如对不确定情况的掌控感。

如果有一个时刻需要应对策略,那就是Covid-19大流行。它减缓了反乌托邦的研究,但也提供了一个机会,将一些关于娱乐恐惧的思考带入现实世界。更深入地理解恐惧——娱乐或其他——可能是理解精神疾病的关键,如恐慌症、社交焦虑症和创伤后应激障碍,这些通常表现为情绪处理的问题。克拉森说:“除了凶宅,甚至是恐怖现象之外,还有一些研究问题是我们可以回答的。”

在大流行的早期阶段发生了几件事。全球范围内的人们都很害怕。此外,某些类型的电影-恐怖,启示录,僵尸,以及流行病,如危机蔓延——人气飙升。一位曾经写过关于娱乐恐惧实验室的记者在推特上向该团队提问,问他们是否认为恐怖娱乐帮助人们应对大流行的不确定性。

“我当时的反应是,‘这是个好问题。我们应该调查一下。文化人类学家和行为科学家科尔坦·斯克里夫纳(Coltan Scrivner)说。他与该实验室合作,现在也在Meta公司担任用户体验研究的全职职位。

斯克里夫纳专门研究病态的好奇心,他领导了一项对310名受试者的研究,以观察观看这类电影的人对疫情的心理反应。事实上,他们报告说自己明显不那么易怒、抑郁和焦虑了。他们睡得更好了,报告说他们仍然可以享受生活,对未来也做了更多准备。斯克里夫纳解释说,这种想法是,某些类型的恐怖经历让人们在心理上为最坏的情况做准备,这在面对不确定性时赋予了一种心理弹性。beplay app官网不确定性是直接基于威胁的恐惧转变为焦虑的原因。

斯克里夫纳说:“如果你完全避免威胁,根本不想了解它们,这在一段时间内是有效的。”事实上,我们中的许多人在2020年初开始看情景喜剧重播和拼图游戏。“但最终你会面对它,对吗?”最终你将不得不面对它。如果你没有考虑过这个想法,没有练习过,没有排练过,你就不会有很好的准备。”

娱乐恐惧实验室正在继续探索恐惧和长期心理健康之间的联系。在最近的一项研究中,他们调查了1600名丹麦父母,询问孩子们基于恐惧的游戏,他们的想法是,尝试一些可怕的情景——从躲猫猫到爬树再到恐怖故事——可能对焦虑障碍的发展有持久的、积极的保护作用。

这个想法可能是,如果你没有暴露在可怕的情况下——作为一个孩子,年龄合适——你就没有建立一个认知和情感的免疫系统,以应对以后意想不到的、令人惊讶的情况。该团队的认知科学家马克·马尔姆多夫·安德森(Marc Malmdorf Andersen)说:“在触不到池底的游泳池里游泳,看恐怖电影,玩恐怖游戏,听恐怖故事,没有父母独自生活,有时会很可怕。”“然后(我们)看看它是否与对不确定性的不容忍有任何关系,我们知道不确定性是焦虑的预测因素。

他补充道:“我是一个过度保护的父母,但这种(基于恐惧的游戏),特别是涉及到我的孩子时,真的是我强迫自己去做的事情。”“而且每次都令人焦虑。但我必须学会。我知道这对他们有好处。”

娱乐恐惧实验室在2021年进行的最新反乌托邦研究尚未发表,涉及到内感受现象,或一个人解码身体信号的能力,这可能也会在焦虑研究中有临床应用。在丹麦实验室的工作之外,还有其他迹象表明,基于恐惧的娱乐可能具有治疗的未来。这些暗示也来自鬼屋。

Margee Kerr,社会学家,匹兹堡大学兼职教员,著有《尖叫:恐惧科学的恐怖冒险》十多年前,她在写关于反疫苗运动的论文时,第一次去了匹兹堡郊外的“极端”闹鬼景点惊吓屋(ScareHouse)。她说:“我正在阅读关于恐惧如何成为社会真正的负面因素,如何被用来激励行动,如何成为政治家的工具。”“然而,我却在这里。我想要害怕。”

克拉森称之为“娱乐性恐惧”,她和同事格雷格·西格尔称之为VANE,或“自愿唤起负面情绪”。他们的研究发表在杂志上情感在2019年,测量了100名参观惊吓之家的游客在参观前后的脑电波。“说实话,这只是纯粹的发现,”科尔说,“就像当我们这样做时会发生什么,大脑活动将如何改变?”

他们发现,在那些报告情绪有所改善的人当中,大脑的反应性有所下降,大脑对内部的巨大刺激做出了一些“关闭”的反应,这些刺激包括被表演者碰触、被约束或锁在棺材里、模拟嘴唇被缝在一起,以及一个巨大的、活跃的特斯拉线圈。这种影响类似于正念冥想甚至性行为,一种可能有助于处理压力情况的快感。科尔说:“但我们需要回答的问题太多了,因为我们知道,不同的人对恐惧的反应不同。”

克尔和西格尔目前正致力于将这一发现应用于临床。如果恐怖经历可以降低beplay app官网大脑对负面或压力情况的反应,那么僵尸可能会在社交焦虑障碍等疾病的暴露疗法中占有一席之地。她说:“这就像创造了一种兴奋的入门状态,有可能提高治疗的质量,这真的很有趣。”

Dystopia Entertainment/Jacob Papsø

加州理工学院的Sarah Tashjian也在洛杉矶一个叫做17号门的地方进行了一项极端的鬼景点研究——被推到水下,蟑螂爬到你身上,被橡皮子弹击中,诸如此类的事情。塔什健是一名发育神经科学家,他研究恐惧的途径,使用动物模型或涉及电击、蜘蛛或害怕失去钱的实验室实验,以更好地理解焦虑和创伤后应激障碍(post-traumatic stress disorder)等情况是如何起作用的,特别是心理奖励的处理可能如何帮助缓解人们在压力情况下的情绪。

她参与了这项研究——也包括生理测量和问卷调查——想知道人们在群体中是否会找到更多的舒适和更少的恐惧,就像斑马在群体中更放松一样,这种现象被称为风险稀释。在她的案例中,吸引力的娱乐性实际上阻碍了她对真正恐惧的兴趣。“这当然是非常非常混乱的,不是我们通常喜欢的方式,”她说,但有一个有趣的结果,与她预期的相反。朋友的出现实际上增加了整体的兴奋感——一种情绪传染。她把这归因于她在一个闹鬼的房子里,在那里,恐惧与生存无关。她说:“我们看到的是情绪传染效应,而不是风险稀释效应。”“我认为,部分原因是它们实际上并没有处于危险之中,部分原因是这是一种娱乐活动,我们认为这真的很有趣。”

克拉森的团队也看到了这些群体效应。毕竟,恐怖最适合和亲近的人一起体验。它甚至出现在他们的数据中,在有亲密关系的人一起穿越反乌托邦的数据中。“他们的心跳同步,”克拉森说。

如果有什么突破娱乐恐惧实验室在反乌托邦的工作中,它来自于2017年收集的数据,并发表在杂志上心理科学在2020年。这是他们第一年在调查问卷的同时增加了生理测量、红外探测器和监控摄像头。“这可能是我们最自豪的研究,”克拉森说,但这并不容易。该团队的认知科学家安德森必须整合这些数据流。克拉森说:“所以,当我们在视频中看到僵尸从桌子上的洞里跳出来时,我们需要确切地知道127号客人的心率监测器上的时间。”安德森必须同步和编码数百小时的视频。他们请来了一位理论物理学家来帮助处理数据,因为数据变得太复杂了。“这花了好几个月,好几个月,”安德森说。

安徒生不是恐怖片迷,但他仍然对反乌托邦的工作感兴趣,因为他的主要兴趣是玩耍。他说:“我遇到了马赛厄斯,我们聊了起来,他告诉我有一个反乌托邦的地方,在那里人们花钱来让自己感到害怕。”“我们讨论了这种行为表面上听起来很像孩子们的玩耍,玩耍是一种寻找环境中的不确定性的行为。

他补充道:“媒体上的恐怖报道非常有趣。“它对你的期望太大了,但这正是这类题材的发展目标,它真的真的把你搞得一团糟,你以为我们可能更安全了,但突然之间,一些完全意想不到的东西出现在你面前,然后它又消失了。它真的很野生,人类喜欢它。”

但我们中的一些人是这样认为的,当研究团队询问参观“反乌托邦”的游客,他们是否觉得这是一场游戏时,绝大多数人的回答是这样的。心率数据也说明了同样的情况。安德森说:“我们认为,当我们学习东西的速度超过预期时,乐趣是大脑产生的一种元认知信号。”“我们喜欢新事物。我们喜欢无法预测的事情。所以适度的不确定性是可学习的,可控制的。当我们快速学习时,这就是我们最终得到奖励的原因。这是一种大脑糖果。”还有什么比跳吓更快的呢?

但是有一种东西就是学得太快了。想象一下开着跑车在5秒内从0加速到60的感觉。它给人一种力量和速度的感觉。现在想象一下2秒内从0加速到100。太过分了,权力的感觉被失控所取代,随之而来的是享受。娱乐恐惧也是一样。在这项研究中,研究人员认为吸引力越可怕,就越令人愉快,但他们看到的不是这样。克拉森说:“这就是我们发现‘甜蜜点’的原因。”

“你不可能长时间处于极度恐怖的状态。这是不可持续的。你的系统超负荷了,”俄亥俄州立大学的媒体学者特蕾莎·林奇(Teresa Lynch)说。她主要研究令人恐惧的电子游戏。“当我们达到认知超载的程度时,是非常不愉快的。”恐惧会让我们在生理和心理上消耗很多,你的身体不希望长期处于那种状态。

这就是来自Dystopia的数据所显示的。当心率波动较小时,人们最享受生活。虽然对每个人来说都不一样,但即使是恐怖片的粉丝似乎也有一个限度,在这个限度内,恐怖片就不再有趣了。如果“唤醒动力学”是正确的,人们就可以处于他们的“最佳位置”。不不害怕。害怕,但不害怕太害怕。兴奋但不不知所措。

安徒生说:“似乎太多的恐惧实际上有害于享受,但适度的恐惧可以相当有趣。”现在,如果有人能逆向设计这个甜蜜点,那么恐惧的愉悦面就会有一个全新的维度。

娱乐恐惧实验室有研究表明,去反乌托邦或看恐怖电影的人会控制自己的恐惧,以接近自己的甜蜜点。但如果一种体验真的可以改变和适应,找到一个人的恐惧,把他们放在他们的最佳位置,并保持在那里呢?在一个寒冷、灰暗的夏日,克拉森带我来到奥胡斯大学(Aarhus University)校园里的一座野兽派建筑。这是实验室本身。在接待室里,有一个穿着休闲恐惧实验室t恤和猪先生面具的人体模型,还有一幅克制的、时髦的壁画,描绘了迈克尔·迈尔斯(Michael Myers)、彭尼怀斯(Pennywise)、弗雷迪(Freddy)、杰森(Jason)等人的面孔。在那个房间后面是另一个大小差不多的房间,里面有两张舒适的大躺椅和一台98英寸的电视机。

在这里,实验室的研究生研究员Thomas Terkildsen正在创造一种新的创造,即恐惧的情感玩家体验——也就是恐惧的顶点。很快,大学生志愿者将来到这里观看YouTube频道的恐怖短片CryptTV.在不到半小时的时间里,每一款游戏都带有一定的氛围,令人毛骨悚然的恐惧,通常还有一种恐惧感。在他们监视的时候,特基尔森会监视他们。

Terkildsen也是一名获奖的互动体验设计师,他建立了一个系统,从人们观看恐怖电影的过程中创建数据流。beplay app官网这是一个受控制的环境,所以团队可以获得所有他们在混乱的反乌托邦中无法收集到的信息。该系统跟踪呼吸、心率和皮肤电导,还跟踪肩膀肌肉张力和握力。当被测者倾身时,会有近距离传感器和追踪面部表情的摄像头。这个想法是创建一个生物数据流,用电影中的恐怖事件编码时间。“你已经连接到矩阵上了,”Terkildsen说,他一边扫描着数据源。

这些数据最终会传送到下一个房间,这个房间有一间舒适的单间公寓那么大,为虚拟现实而设置——除了几台电脑、一些情绪照明和墙上斯蒂芬·金的一句名言:“我们编造恐怖来帮助我们应对真实的恐怖。”Terkildsen已经设计了许多虚拟现实恐惧模拟——封闭空间、高度、蜘蛛——这些都将是APEX下一步的背景。

他计划从第一个房间收集所有的恐惧数据,并将其提供给人工智能。这个想法是让AI适应恐惧模拟,让你保持在个人的恐惧甜蜜点。如果你太害怕,它可以缩小蜘蛛或打开灯。如果你没有受到足够的刺激,系统会通过天花板的坍塌或地板上的血溅来增加恐惧。至少是这样一个小听起来像什么:一台吞噬恐惧的机器,把你困在自己的噩梦里。

“但我们的观点是恐惧的甜蜜点。我们不是想让你昏倒,”Terkildsen说。目标是达到85%的最大唤醒。“我们不希望你一直都有最令人兴奋的体验。”

特基尔森将传感器绑在我的手指上,测量心率和皮肤电导。这些重要信息将在房间边缘的一个屏幕上显示出来,以及我在HTC Vibe Pro VR眼镜中看到的内容。

《APEX of Fear》是可玩的,但仍处于概念阶段。它还不知道我害怕什么;它还没有消耗足够的数据来找到可以用来对付我的唤醒模式。他们即将让我体验的是校准系统的第一个版本,包含了所有三种场景。最终还会添加更多内容,一旦投入使用,AI应该能够立即判断出我最害怕什么。然后它会利用我自己的生命体征,以及它从本科生那里学到的东西,让我保持在最佳状态。但还没有完全实现。“这是一个更加naïve的版本,”Terkildsen说。“它还没有那么智能。”

“深呼吸,”当他对我手指上的数据感到满意时,他说。“跟着我的声音走。”

特基尔森制作了我即将亲身体验的序列。我的任务是穿过一个空间,从一端到另一端,同时在周围环境中寻找一个彩色符号。最后,我会从一组中选出它,然后转身再做一遍。

首先是潮湿的洞穴,滴水声和石头落下的哗啦声。实际上,我是在一个很大的空房间里,但我正在爬和扭曲自己从一端到另一端。另一个场景也同样黑暗:一个地下室里有严重的蜘蛛出没,我几乎能感觉到蜘蛛网粘在我的脸上。对我来说,最大的影响来自高空模拟。这里明亮得多,我站在屋顶的边缘,一块木板延伸到另一栋建筑,下面是车流的声音。一个放在木板中间的瓶子在中途掉了下来。我知道盯着建筑物边缘看的感觉,我的下背部发紧,我的胸部颤抖。这就是那种感觉。我挣扎着寻找那个符号,在试图回头看的时候,我绊了一下。“它的位置很巧妙,所以你必须往下看,”我听到克拉森说。 “It seems like your skin conductance is spiking a bit here,” Terkildsen says.

Terkildsen在数据中看到了一些我提前告诉他的东西,在他创造的场景中,我最恐高。“你进入一个环境时的第一个高峰是最重要的,”他说。当我跌倒时,又出现了一个尖峰。

克拉森后来说:“我们有些人就是无法跨越这道横梁。”“没有人进行过测试,也没有人走下来。”我一点也不知道不我知道我在一个空房间里,地板很结实,有很大的活动空间。Terkildsen说道:“你必须让(模拟)成为情感发生的主导现实。这与一种被称为“存在感”的现象有关,也就是在虚拟世界中产生的一种实体存在感。

Lynch在俄亥俄州立大学(Ohio State)研究电子游戏中的情感处理、恐惧、性和性别,她在自己的工作中也看到了这种存在感的概念。她观察到现实主义、第一人称视角和互动性对恐惧反应有很强的影响。控制也很重要,所以她认为掌握了游戏的玩家——高技能的玩家——会更好地应对或摆脱威胁,因此在玩游戏时也会较少感到恐惧。她说:“实际上,我发现了相反的模式,我的高技能玩家实际上更害怕,这是由这种在场体验所介导的。”“他们觉得自己更像是在游戏中。因此,他们感觉威胁更存在了。”

在虚拟现实中,现场感可以明显增强。“我认为这项技术太酷了,”林奇说,他计划在未来与娱乐恐惧实验室合作。“这让我们能够真正理解人类的感知,以及感知是如何影响我们体内的情绪产生的。”

当恐惧的顶点达到最大能力时,系统可以快速运行十几个场景来评估一个人的特定恐惧,然后将个性化的恐惧体验组合在一起。“你可能会看到蜘蛛,你的朋友可能会看到老鼠,或者他们可能会看到地板上的血,而不是蜘蛛,”Terkildsen说。“所以我们可能会利用你的恐惧来操纵你的觉醒。

他补充道:“之后,一切就都结束了。”“会有跳跃恐惧。我们正在克制自己,以保持科学的本质,实际上拥有的数据只是你在一个诱发恐惧症的环境中的结果。”

不难看出这其中的吸引力。这可能是一种像《反乌托邦》那样的恐怖体验——事实上,《反乌托邦》正计划主办类似的版本。这项技术可以授权给游戏工作室,预示着全新一代的外设。当然,人工智能也可以继续前进,表现出感知能力。暗示存在主义的恐惧。

“没有指导方针,”Terkildsen说。“没有其他人在做这件事。”

在推特上关注我们,了解世界上隐藏的奇迹的最新情况。

在Facebook上喜欢我们,就能了解世界上隐藏的奇迹的最新情况。

在推特上关注我们 在Facebook上喜欢我们