这个故事最初出现在传记的并经允许在此发布。

朱利安,我还是个小男孩Jean Donehil经常出去寻找昆虫。对于像他这样年龄的生活在干燥的马达加斯加西海岸的孩子来说,这种消遣既是一种游戏,也是一种零食。在落叶中可以找到蟋蟀和蝉,它们尖锐的叫声是致命的泄露。在夏季雨季,大量的蝗虫出现在玉米和木薯的茎上。Donehil告诉我,最美味的总是犀牛甲虫(Oryctes nasicornis),它们会爬上瘤牛的围栏。对于一个小男孩来说,甲虫厚厚的外骨骼和弯曲的武器状的角就像一个人偶。Donehil和他的朋友们经常会进行模拟战斗,然后把他们的猎物带回家。在那里,先去掉昆虫的翅膀后,它们会在母亲的灶火上烤这些富含蛋白质的食物。

那时,也就是21世纪初,Donehil和他所在村庄Beroboka的其他孩子从未挨饿过。那里总是有可耕种的土地来种植花生和玉米,还有供瘤牛吃草的草地。一片广袤多汁的森林环绕着村庄,绵延数英里,在马达加斯加和世界上都是独一无二的。高大的猴面包树高耸入云(Adansonia grandidieri),这里生活着其他地方找不到的动物,比如贝特夫人的鼠狐猴(Microcebus berthae)、世界上最小的灵长类动物,以及一只巨大的老鼠(Hypogeomys antimena)像袋鼠一样跳来跳去。黑豹样的窝穴(Cryptoprocta猛鲑)和小刺猬(Echinops telfairi)和飞狐(狐鲁弗斯)经常在他家附近徘徊或飞过。“太美了,”他回忆道。

Donehil现在已经18岁了,不再像年轻的男孩那样觅食昆虫。贝罗波卡也不再是曾经的那个村庄了。Donehil说,大约八年前,邻近的森林开始消失。通过刀耕火种的做法,土地被清理出来为作物让路,土壤退化,然后更多的森林被摧毁,破坏加速了。大约在同一时期,随着来自马达加斯加最南部地区安德罗伊(Androy)的移民的到来,人口也在膨胀。为了逃离长达数年的干旱和绝望,这些牧民经常被强大的实体提供现金,让他们在任何他们可以比划的土地上种植玉米。

移民和不透明的农业商业交易已经使覆盖马达加斯加西海岸的大片独特的落叶干燥森林变成了废墟,将其生物多样性推向了边缘。环保组织组织了突袭行动,抓捕非法伐木者并摧毁他们的营地,但有限的资源使行动停滞不前;每天天空中仍有缕缕灰烟。前景是严峻的:据预测,到2025年,包括贝罗波卡等村庄在内的812平方英里的梅纳贝安蒂梅纳保护区将失去80%的森林覆盖。

“这个地区真的没有希望了,除非发生一些不同的事情,”当我们爬上越野车离开Beroboka时,加州科学院的昆虫学家Brian Fisher说。窗外的风景几乎是一种后世界末日的景象:烧焦的土地一直延伸到地平线,中间只有零星的耐火猴面包树,它们像饥饿的幸存者一样站立着。费雪来到马达加斯加研究蚂蚁已经25年了,他亲眼目睹了由于人口增长、森林砍伐和营养不良,绝望的当地人转向森林寻找食物,岛上独特的生物多样性正在惊人地消失。最近,他推出了一项大胆的计划,以扭转破坏的趋势。他希望,促进当地食用昆虫的传统,可能会提供野生动物的营养替代品。对于贫困人口来说,养殖昆虫也可以提供一个可行的收入来源。

费舍尔在马达加斯加东部的丛林中已经取得了一些初步的成功,在那里,一个旨在增加当地可食用昆虫数量的试点项目似乎减轻了狐猴和其他被猎杀动物的压力。但他现在看到的岛屿西海岸的破坏规模有所不同。他说:“我觉得我正在接受这里情况的严重性。”但他认为,如果昆虫养殖在这里可行,他就可以在任何地方行得通。

在大众的想象中,马达加斯加就像卡通版的自己一样存在,这是一片生物丰富得惊人的土地。它是世界上最古老的第四大岛,曾经位于非洲和印度之间,是超大陆冈瓦纳的一部分,冈瓦纳是一块古老的大陆,大约在1.8亿年前开始分裂。马达加斯加随后与印度分离并向东北漂移,直到大约8000万年前,印度继续与亚洲碰撞,形成了喜马拉雅山脉,马达加斯加被抛在了后面。这种分离的地质历史,以及岛上多变的地形和气候——从热带山谷到高原,从海岸线到干旱的沙漠——让生命在孤立的口袋里进化和多样化。马达加斯加百分之八十五的植物,几乎所有的爬行动物,还有一半的鸟类都是别处所没有的。大约一万年前,当人类第一次来到这个岛屿时,他们发现了一个拥有世界上5%生物多样性的岛屿,包括大猩猩大小的狐猴和一种不会飞的象鸟,站立时超过9英尺高。

这些巨型动物已经灭绝了,但对于像费舍尔这样的生物学家来说,马达加斯加仍然是一个宝藏。“你永远不知道你会发现什么,直到你进入一片森林,”他说。“每次你进入一个新的补丁,你总会发现一些独特的东西。”当费舍尔1993年作为博士生开始研究马达加斯加的蚂蚁时,人们对它们知之甚少。他经常虚张声势的田野调查,把他带到了岛上一些最偏远的角落,在那里他能够描述450多种新蚂蚁。然而,随着时间的推移,费雪遇到了一个令人不安的模式。他说:“你回到你三年前去过的地方,发现了一些戏剧性的新东西,却发现整个森林都消失了。”“不仅仅是降级。它被夷为平地——山上一棵树也没有了。你会想,‘哦,那个物种消失了。“过了一段时间,这有点令人震惊。 You wonder, how many times that’s happening to forest we haven’t even been to yet.”

它正在以惊人的速度发生。自20世纪50年代初以来,森林砍伐使马达加斯加的森林覆盖面积减少了近一半。2018年,由于刀耕火种的农业,以及蓝宝石和镍矿的开采,该岛失去的原始雨林比例高于其他任何热带国家。气候变化、入侵物种、过度采伐、栖息地丧失和碎片化等常见威胁也造成了沉重的代价:马达加斯加特有的狐猴现在是地球上最受威胁的灵长类动物群体,由于栖息地丧失和不可持续的狩猎,几乎所有物种(94%)都面临灭绝的危险。

2013年,费希尔听说了联合国粮农组织(FAO)发表的一份颇具影响力的报告,该报告提出了一种具有挑衅性的方法来解决全球迫在眉睫的环境和人道主义危机。报告称,到2050年,地球上将有90亿人居住。为了满足未来的需求,粮食产量需要在目前的基础上增加近一倍。耕地是稀缺的,继续扩大耕地既不可行,也不可持续。海洋已经被过度捕捞。气候变化和相关的水资源短缺可能会对农业产生巨大影响——全球已经有近10亿人长期处于饥饿状态。粮农组织的报告总结说,为了应对这些挑战,“我们需要找到种植粮食的新方法。”

报告认为,食用昆虫是一个明智的解决方案。全世界已经有超过1900种不同的昆虫被食用,主要分布在非洲、拉丁美洲和亚洲。昆虫由高达65%的蛋白质组成;研究发现,蚱蜢、蟋蟀和粉虫都含有s铁、锌、铜、镁等矿物质的含量明显高于西冷肉.与其他动物相比,昆虫需要更少的土地、更少的水和更少的饲料。它们产生的废物也比牲畜少,包括更少的温室气体。

不难看出,马达加斯加是粮农组织所设想的世界的一个缩影。该国在联合国人类发展指数中排名后15%,是世界上粮食最不安全的国家之一。马达加斯加90%以上的人口生活在国际贫困线以下,是少数几个这一比例正在上升的国家之一。作为一个整体,马达加斯加的慢性营养不良率在世界上排名第四:几乎一半的马达加斯加五岁以下儿童营养不良。这种对食物持续而迫切的需求导致人们进入森林狩猎丛林肉,这一因素被广泛认为是全球生物多样性丧失的主要原因。

当他在岛上穿梭记录蚂蚁时,费舍尔开始怀疑他是否明智地投入了时间。“所有这些工作,我没有拯救马达加斯加的一棵树,”他告诉我。“如果我继续这样做,很快我就会记录马达加斯加曾经发生的事情。所以,我挑战自己——现在是时候不再袖手旁观了。我能做些什么来参与保护呢?”

费雪知道马达加斯加吃昆虫——他在全岛的当地市场上看到过卖昆虫的。当他深入挖掘时,他读到早在1617年,传教士和其他到马达加斯加的游客就证明了当地人对直翅目动物的喜爱——这一分类包括蚂蚱、蝗虫、蟋蟀和蝈蝈。周期性的蝗灾可能会破坏作物,但也可能提供宝贵的营养来源,特别是在收获季节之间。一种将干蝗虫在盐水中浸泡半小时,然后用油煎的做法“出现在王子的餐桌上”。据说,19世纪统治马达加斯加的拉纳瓦洛娜二世女王经常派女仆到农村为她收集蝗虫。

费希尔组建了一个工作组,名为“西南印度洋的昆虫和人”(IPSIO),由昆虫研究人员、地区保护和人道主义组织组成。该小组的目标是探索如何利用马达加斯加的食用昆虫传统来保护其生物多样性。尽管行业组织估计,可食用昆虫在全球范围内是一个价值6亿美元的生意,但大多数用于宠物食品、牲畜饲料和水产养殖的鱼类饲料。

带着这个新目标,费舍尔联系了位于安大略省的北美最大的人类级昆虫生产商恩托莫农场。该公司的蟋蟀粉供应了一个新兴的昆虫蛋白棒、冰沙、薯条、饼干、意大利面、热狗和宠物零食市场。Entomo的联合创始人达伦·戈尔丁(Darren Goldin)告诉我,他认为费雪的想法是一个有价值的“激情项目”,并帮助在马达加斯加首都塔那那利佛设计了一个生产设施。

事实证明,蟋蟀是一种典型的农场食物。它们长得很快——六个星期就能完全成熟——在密闭的空间里茁壮成长。它们需要的投入很少——一点饮用水和谷物饲料就够了——而且作为冷血动物,它们不像大多数农场动物那样需要消耗能量来调节核心温度;鸡吃的食物有一半是用来取暖的。最近的一项研究甚至表明,除了高蛋白含量外,蟋蟀还含有几丁质和其他纤维可能改善肠道健康,以及减少全身炎症.它还有农业上的辅助效益:副产品干蟋蟀粪是一种有用的肥料。

“最后,没人在乎这是蟋蟀粉,”费舍尔最近说。“他们吃它是因为味道好。”去年11月的一个下午,他向一群在马达加斯加开展粮食援助项目的非政府组织发表讲话,向他们展示了他规模不大的生产设施瓦拉拉农场(Valala Farms)。该项目占据了费舍尔15年前在该市动物园和植物园上方的丘陵地带建立的三层昆虫研究中心的一部分。(计划今年晚些时候在该国教育部捐赠给他的邻近土地上破土动工,建造一座占地2.3万平方英尺的大型设施。)

这一次,年轻的马达加斯加工作人员准备了一场板球比赛餐前小点心:蜂蜜烤整只昆虫串,沾有碎粉的酸奶酱。费舍尔首先带领参观者进入一个潮湿的房间,听起来像瘟疫一样令人不安——20万只蟋蟀被关在两排网状围栏里,按生命阶段分组。

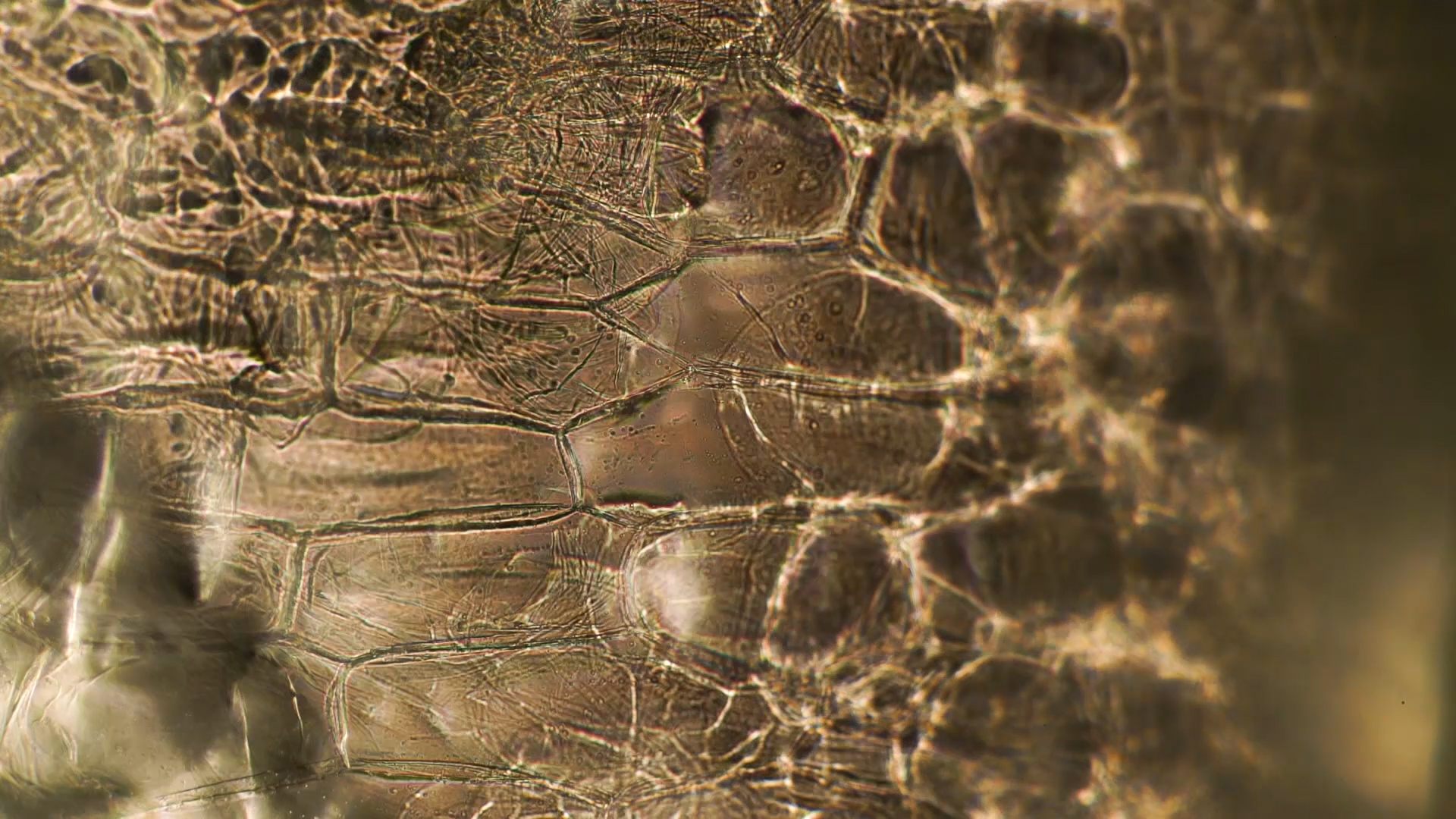

为了给它们提供充足的表面积和气流,这些昆虫在一堆堆鸡蛋箱上蹦蹦跳跳,偶尔会聚集在装水和鸡饲料的小托盘上。一旦它们成熟并交配,雌性会用一对带刺的产卵器将卵产进潮湿的棉球中(这是为了模仿沙子)。然后,浸渍过的棉花被移植到一个单独的孵育室,保持在31摄氏度(88华氏度),成熟的成虫被二氧化碳安乐死并收集起来。在隔壁的厨房里,“收获”的蟋蟀被洗净,用绞肉机磨成湿润的浆液,在烤盘上脱水,磨成闻起来像烤瓜子的棕色细粉。

由于资金雄厚,在全国范围内都有广泛的影响力,费舍尔认为人道主义组织是蟋蟀粉的主要客户。与天主教救济会(CRS)合作的一个成功的试点项目证明了该项目在解决营养不良问题方面的潜力。CRS通过一个学校午餐项目向塔那那利佛的中小学生介绍了蟋蟀粉,将蟋蟀粉撒在大米和豆类等马达加斯加传统食物上。(费舍尔的团队还在塔那那利佛的学校进行了研究,以评估学生对吃昆虫的看法。)在马达加斯加贫困的南部遭受干旱袭击的安德洛伊地区,天主教姐妹们经营着一家结核病诊所,她们用这种粉来喂那些因感染而食欲不振、体重下降的病人。仅仅两周后,所有患者的体重都增加了,这是康复的关键因素;在最初的三周内,其中一人的体重增加了5磅以上。“我们对这项工作非常兴奋,”CRS的Tanja Englberger告诉我。“当他们不加时,(病人)会问,‘蟋蟀粉在哪里?’”CRS目前正在将该项目扩展到马达加斯加的另外10个诊所,并可能启动一系列营养研究。

然而,为了帮助扭转马达加斯加生物多样性的丧失,费舍尔需要将该项目带到更靠近关键地区的地方。几年前,在一架从巴黎飞往塔那那利佛的法航航班上,他与新泽西州蒙特克莱尔州立大学的人类学家科尔蒂·博格森(Cortni Borgerson)聊了起来。15年来,博格森一直在研究马达加斯加的生存狩猎活动,特别是在东海岸物种丰富的热带雨林马索亚拉国家公园周围。Masoala是该国最大的保护区,被视为可能是完整栖息地的最后一个据点。在那里的居民中,贫困几乎是普遍存在的,高于全国平均水平。四分之一的人口患有贫血症。博格森的调查发现,在一些社区食用的肉类中,多达75%来自森林动物。在猎捕狐猴的家庭中,儿童营养不良率更高,这表明当他们没有什么其他食物可吃时,他们就会转向丛林肉。

在雨季,Masoala半岛的当地人很喜欢当地特有的Fulgorid飞虱(Zanna madagascar,或马达加斯加语中的“sakondry”),它们以野生利马豆和相关植物的汁为食。当地人把它们像浆果一样大块大块地摘下来,冲洗两遍,然后整个油炸,甚至不需要油。鲍格森说,味道很美味,就像培根一样。她很早就知道这种食物的做法,费舍尔也知道:20年前,他第一次在岛上西部干燥的森林里拍摄了sakondry。但是这些昆虫能活多久呢?他们吃什么?雌性什么时候产卵?当时科学还没有答案,但博格森和费舍尔认为,sakondry对于解决区域营养缺乏和相关的保护问题有很大的希望。他们从世界自然保护联盟的“拯救我们的物种”计划中获得了为期三年的资助,以测试sakondry农业方法。

他们的试点项目设置在马索阿拉最偏远的六个丛林社区,野生动物在这些社区的饮食中占了很大比例。博格森说:“找到地图上的最后一个村庄,我们大概需要四天时间。”社区从10户到200户不等;参与是自愿的。研究人员首先分发豆类植物种子,并建立了一个共享计划。在最初的三个月里,一个社区种植了大约500株利马豆。博格森告诉我:“它很快就火了。现在,在所有的试验点上生长着4200株植物——这为人类提供了更多的食物,也为sakondry提供了大量的寄主。(昆虫以植物的汁液样韧皮部为食,不会对大豆产量产生显著影响。)博格森说,这是一种双赢,“因为这样你就能得到两种产品。” At last estimate, 52,000 individual sakondry had taken up residence, and insect consumption has increased by 400 percent of what it had been before the project began. Borgerson and Fisher’s aim had been to produce enough insect meat to replace lemur meat within three years, a goal they reached within the first eight months of the project. “It went way better than expected,” Borgerson says. “And I get at least eight Facebook messages from random communities being like, ‘Hey, when are you going to come bring sakondry here?’”

不过,关键问题依然存在。最重要的是,它真的改变了任何行为吗?初步结果表明,农业对儿童营养、粮食安全和狩猎的可持续性产生了显著的积极影响,Borgenson说。她说,在人们通常狩猎的时候,现在有了更多的食物。博格森指出,该项目对妇女和儿童的影响最大,他们曾被看到一把一把地抓着sakondry。理论上,随着狐猴营养状况的改善,男性捕猎狐猴的动机应该会减少。

到达Menabe Antimena保护区,马达加斯加西海岸是一片干燥的森林和红树林保护区,我和费舍尔一起从塔那那利佛飞了一个小时,到了海边小镇莫伦多瓦,然后沿着一条布满车辙的红沙路再开车两个小时向北。这条路线经过猴面包树大道,这是一个上镜的树林,是岛上最著名的旅游景点之一。我们路过坐在装满一袋袋大米和花生的zebu车上的男孩,也路过村里蹲在阴凉处卖玉米的妇女。后座上挤着Entomo的达伦·戈尔丁和该公司的农场经理阿兰·辛顿,他们在那里帮助费舍尔评估在当地村庄建立小规模农场项目的可行性。和我们一起的还有Sylvain Hugel,一位研究蟋蟀的专家,他能够确定哪种品种的效果最好。他们之前都参加过费雪的实地考察。“他是我见过的最有经验的外勤人员,”休格尔告诉我。“他能告诉你的关于这个领域的问题的故事之多,简直太疯狂了,你都能写一本书了。”

这些故事包括从各种各样的热带疾病中幸存下来,从疟疾(“我生命中反复出现的主题,”费舍尔说)到利什曼病,在他的腿上钻了一个洞,还有虫子在他的眼球上蜿蜒爬行的卢瓦病。费希尔曾在中非共和国侥幸逃脱一个武装组织的追捕,后来他的团队雇佣的当地向导战士带着帐篷和食物消失了,他被迫在刚果丛林中临时生活。车辆故障、设备故障、路障和迷路都是常见的职业危害。相比之下,这次旅行简直是小菜一碟。我们计划那天晚上睡在床上。

我们在Kirindy森林的入口转弯,这是一个私人管理的保护区,有一个小型研究中心和旅游平房。那里的干燥落叶森林是七种狐猴的家园,还有马达加斯加最大的捕食者——窝猴;我们到达后不久,就有一个人在前台闲逛。石龙子和蜥蜴在平房之间人行道上的干树叶上沙沙作响。夜幕降临,休格尔拿起他的头灯和蝴蝶网,和恩托莫农场的人一起出发去收集蝴蝶标本。

蟋蟀通过不同种类的鸣叫来展示自己。雄性通过摩擦前翼锯齿状的边缘来发出声音,这种动作被称为“鸣叫”。这些啁啾是为了吸引成熟的雌性,它们通过前腿上的定音鼓膜接收声音。雌性似乎无法抗拒这种叫声。人类文化也是如此。在亚洲各地,蟋蟀一直被当作宠物饲养,而在中国,这种昆虫象征着幸运和繁荣,据说嫔妃们会把蟋蟀放在床边的小金笼子里,让它们在歌声中快乐。

“这里有很多物种,”休格尔说,并注意到各种各样的叫声。他蹲在一片落叶上,手里拿着渔网。他迅速地把铁环砰地一声摔在地上,困住了一只蟋蟀。然后,他把标本和一些叶状物质一起放在一个小瓶里,他说这能让它们放松。Hugel解释说,任何潜在的农业候选人都必须是该地区的本土居民,部分原因是为了不破坏当地的生态环境。但选择一个可以全年饲养的物种也很重要,所以他同时寻找一个物种的幼鱼和成年鱼,作为它们的生命周期跨越雨季和旱季的证据。

费舍尔与当地一个由美国国际开发署资助的非政府组织项目Mikajy进行了安排,向考察队展示了位于受保护森林外的三个村庄。每一个都被确定为引入蟋蟀养殖的潜在地点。第二天早上,在米粥和法国面包的早餐上,费舍尔解释了团队面临的一些挑战。“社区工作远比商业商业模式复杂,”他说。“没有一种模式可以轻易地从一个村庄应用到另一个村庄。人们对改变有百分之百的抗拒。首先,我们必须确定该村关心的问题。我们还必须了解它的结构。它是一个移民村庄,还是一个传统村庄?他们种地吗?如果种地,在哪种地? If they don’t farm at all, that means they’re going into the forest.”

在第一个村庄基林迪(Kirindy),科考队在一座用垂直树干和茅草屋顶建造的房屋外,遇到了一个30多岁、赤膊的瘦削男子,据说他是科考队的首领。当几十个家庭成员聚集在一起——男人在一边,女人和蹒跚学步的孩子在另一边——费舍尔开始通过翻译用法语问问题。他们是哪一年到的?他们种什么作物?出现的景象是暗淡的:周围的土地被砍伐和烧毁,用来种植作物,现在几乎无法种植木薯、玉米、山药和黑眼豌豆。他们的瘤牛群被小偷抢走了,只剩下十头。

费希尔问村民们是否吃昆虫,酋长似乎觉得这个概念很可笑。即使在费雪描述了蟋蟀的营养价值,并把休格尔前一天晚上采集的蟋蟀标本递给大家之后,这位酋长仍然坚持说,社区对种植蟋蟀没有兴趣。他提到了某些昆虫的禁忌。(费雪听说过蟋蟀:一些马达加斯加人把蟋蟀和蟑螂混为一谈,他们把蟑螂和污秽联系在一起;迷信也很多,比如马达加斯加东部的一个村庄,他们根据来历不明的传说,把一种蟋蟀称为“迷路的孩子”。)坐在院子对面的一名妇女插话道:也许,她说,蟋蟀可以让他们的鸡发胖。“女人总是在考虑未来,”休格尔低声对我说。酋长的抗拒让费雪感到困惑。他提到他的家庭从南方迁移到这个地区——他们在途中失去了食用昆虫的传统吗?最后,费雪结束了会议。 As we headed back to the car, a group of youth, who’d overheard the conversation, ran up to us and enthusiastically presented tin containers filled with rhinoceros beetles.

“我从来没有遇到过这样的挑战,”费舍尔一边打量着酋长房舍周围干枯贫瘠的红土一边说。仅仅半英里之外,目前受到保护的科林迪森林提醒着费舍尔15年前实地考察时所记得的风景。“你怎么阻止这一切?”问题的严重程度比我想象的要严重得多。“50%的森林被砍伐”是很难想象的,直到你来到这里。这一切都发生在我穿越马达加斯加收集蚂蚁的时候。”

20分钟的车程在贝罗波卡,费舍尔的团队遇到了一个名叫杰罗姆·拉达菲(Gerome Radafy)的年长、精壮的男子,他是村里的教师。Radafy一口气说出了当地人吃的昆虫,其中包括蚂蚱、蝉和蟋蟀。然后,他让他的侄女,一个10岁左右的女孩,为我们准备了一份犀牛甲虫的零食。洗净昆虫,取下翅膀后,她将昆虫放入油锅中炸,并加入一小撮盐。Radafy告诉Fisher,他并不反对饲养蟋蟀,但认为这个想法更适合饲养鸡而不是人类。(“我们不是完全反对,但这不是我想做的,”费雪后来解释说。)

费雪开始怀疑自己是不是太理想化了。“我们不应该自欺欺人,”那天晚上他说。“这里的问题如此严重,我们必须尝试一些激进的方法。”昆虫养殖可以被认为是一种激进的方法。但费希尔认为,要遏制森林砍伐和野生动物肉食消费,需要在该地区的每个村庄都建立大规模设施,因为营养不良已经成为当地的流行病。他们必须生产足够的蟋蟀粉来养活每个孩子,并以较低的成本让其他人也能得到。这看起来像是一个大规模的援助项目。费舍尔说,这只是谜题的一部分。“如果他们不强制砍伐森林,我们没有理由认为我们能对森林砍伐产生影响。必须强制执行。”

第二天下午,考察队来到了尘土飞扬的兰博克利村,这里似乎体现了马达加斯加西部干旱森林所面临的问题。据新闻报道,2001年兰博克利的人口为64人;到2018年,由于来自安德烈的移民,这个数字已经膨胀到大约2万。

“你担心你的未来吗?”费希尔问聚集在一棵大木棉树(Ceiba pentandra)树荫下的几十名村民。一位名叫伊莱亚斯(Elias)、身穿格子衬衫和纱笼的英俊男子为坐在附近的酋长说话,他讲述了一个熟悉的故事:贫瘠的土地,偷牛。他们试过养鸡养鸭,但收效甚微。是的,他们吃昆虫——各种各样的昆虫,包括在雨季大量的sakondry。他说,他们的长辈来自马达加斯加南部,过去常常把蝗虫煮熟,捣成干粉,以备不时之需。费雪听到这句话,顿时精神振奋起来。“他们知道!他说。

费希尔介绍了他在塔那那利佛的设施,问他们是否有兴趣饲养一种昆虫制成粉末。他拿出装有蟋蟀样本的小瓶。“是食物吗?”有人问。费舍尔解释了蟋蟀与蝗虫的不同之处,并向大家分发了加拿大品牌Crickstart生产的柠檬酸橙味蛋白质棒,该品牌使用了Entomo Farms的蟋蟀粉。

在这一点上,谈话转向了——现在村民们开始把自己定位为一个潜在的农耕地点。“你可以看出我们有受过高等教育的年轻人,”在费雪提出人员配置的话题后,一名男子回答说。这里的人有吃昆虫的历史,对这个项目有真正的热情。费雪受到了鼓舞。在起身离开之前,他宣布:“我们已经准备好尽快开始与你们合作。”

村民们鼓掌。以利亚回答说:“我们也准备好了。”

“我对在这里工作感到很乐观,”我们开车离开时,费舍尔说。“这将是一次伟大的合作。我们在这里学到的东西可以应用到整个西部。我们可以先从蟋蟀开始,制作粉末,但也可以开始开发sakondry技术。”他望着窗外光秃秃的田野。“除非发生什么变化,否则这些人就完蛋了。很快就会变成赈济饥荒的行动。”

在塔那那利佛降落后,我们沿着这座城市扭曲、交通堵塞的街道行驶,来到了一座新摄影博物馆的山顶,以及毗邻的café和Café Du Musee。在一个环绕式露台上,可以看到马达加斯加拥挤的首都,五颜六色的房屋和铁皮屋顶。费舍尔重振该国可食用昆虫文化的策略之一,包括向高端厨师介绍蟋蟀产品,作为一种新奇的食材。café餐厅的主厨Johary Mahaleo以独创当地巧克力而闻名,他的菜单上有自制的鹅肝酱配可可松露和鸭胸巧克力酱。本周早些时候,他参观了费舍尔的餐厅,闻一闻蟋蟀粉的味道。“有点海藻的味道,”他告诉我。“有足够的实验空间。”

Mahaleo为我们奉上了几道开胃菜:炸丸子上淋上一团柠檬泥和搅拌有蟋蟀粉的山羊奶酪;一种用蟋蟀磨成的有斑点的棕色干酪。它们尝起来很美味;很难察觉到他们的吵闹。马哈雷奥似乎很高兴;他认为,加入蟋蟀的菜肴可能会让他出名——也许也是一种营销策略。我注意到,再往上走一点,有一座曾经的皇宫,现在是一座博物馆,据说女王曾在那里享受蝗虫撒在她的食物上的乐趣。马达加斯加食用昆虫的传统可以追溯到几个世纪前,但Mahaleo认为他发现了一些新的东西。你可以说,这是岛上独特演变的另一个故事。

Gastro Obscura涵盖了世界上最奇妙的食物和饮料。

注册我们的电子邮件,每周发送两次.

在推特上关注我们,了解世界上隐藏的奇迹。

在Facebook上喜欢我们,了解世界上隐藏的奇迹。

在Twitter上关注我们 在Facebook上喜欢我们