20世纪90年代初,乔纳森纳尔逊正在寻找一幅鲜为人知但具有历史意义的佛罗伦萨画作:《最后的晚餐》,作者是意大利修女普拉蒂拉·内利,据说她在16世纪自学了绘画。尼尔森是一位艺术历史学家,当时他正在撰写第一本关于奈利的书,但他不确定她画的这幅著名的圣经场景是否还存在,也不确定它到底落在了哪里。他试了试新圣玛利亚博物馆这是一座多米尼加教堂,人们最后一次看到它是在20世纪30年代。当他在那里找不到它时,他请求修道院院长允许他进入新圣玛丽亚修道院。

“它是在修士们使用的食堂里,”尼尔森说,他现在在雪城大学的佛罗伦萨项目任教。“我午饭后就得去看。”“食堂”是修女或修道士使用的食堂或自助餐厅,传统上用“最后的晚餐”来装饰,纳尔逊回忆说,这个食堂远非纪念性的。他说:“这是一个简单而现代的房间,墙上挂着这幅文艺复兴时期的画,下面是一张胶木桌子,上面放着修士们午餐的残羹剩饭。”

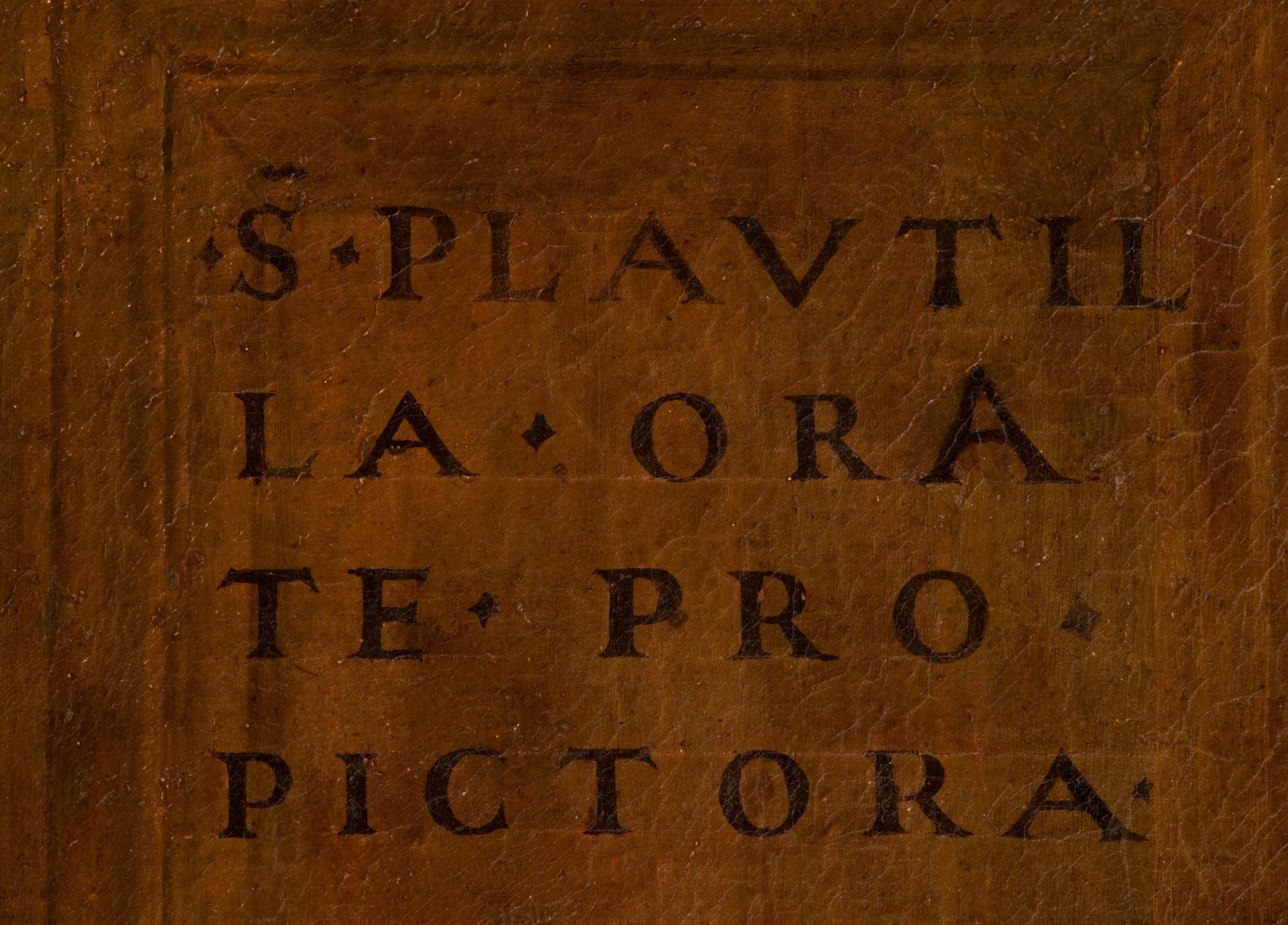

纳尔逊甚至没有注意到奈利在画作左上角的签名,直到他回来用保护级照明研究这幅作品。“这说绘声绘色那就是‘为画家祈祷’,”他说。“所以你应该想象的场景是,在一个肮脏、简陋的房间里,我们身边有一些脏盘子,我们正在看一件几乎没有人见过的未知作品。我们发现这位艺术家在跟我们说话,让我们为她祈祷。那是一个感人的时刻。”

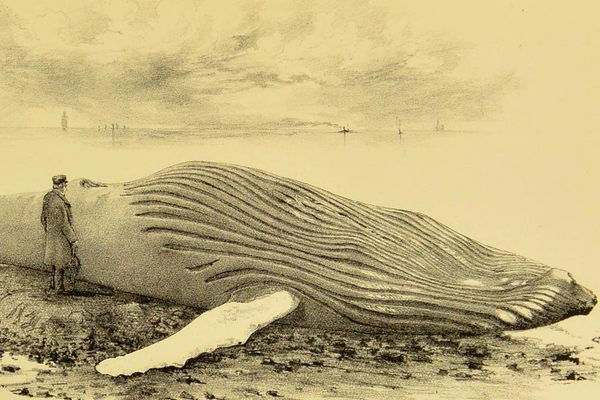

奈利的《最后的晚餐》大约完成于1568年,之所以引人注目,有几个原因。在佛罗伦萨展出的八幅耶稣与十二使徒共进晚餐的标志性画作中,有六幅是直接画在湿石膏上的湿壁画,几乎不可能移动。但这幅画是便携的,画在画布上,在几个世纪里移动了几次。更引人注目的是,这是世界上已知的第一个由女性描绘的《最后的晚餐》。这两个事实都有助于解释为什么这幅画仍然存在,以及为什么它在450年之后才首次公开亮相。

Plautilla Nelli最先捡到的14岁时,她跟随姐姐的脚步进入了佛罗伦萨的圣卡特琳娜达锡耶纳修道院。修道院吸引了许多来自体面的佛罗伦萨家庭的富有创造力的女性,在修道院与世隔绝的墙壁内,奈利和她的姐妹们绘画并出售手稿、虔诚的绘画和刺绣纺织品。奈利经常被描述为佛罗伦萨的第一位女画家,她的绘画技巧要么是由另一位修女教的,要么更有可能是自学的。

很快,她就开始画大而精致的作品,这在当时的女性中非常罕见。她为圣卡特琳娜餐厅创作的《最后的晚餐》尤其雄心勃勃。这幅油画宽约23英尺,高约6.5英尺,几乎和莱昂纳多·达·芬奇的那幅著名画作一样长,上面画满了真人大小的人物。奈利的宏伟工程将需要脚手架和助手,这是一项昂贵的工程,修女们自豪地为自己买单。

奈利没有把她的《最后的晚餐》背景画得像它设计的餐厅,其他艺术家用这个技巧让场景更有共鸣。相反,她展示了耶稣和他的使徒们吃的食物和圣卡特琳娜的多米尼加修女们吃的一样:一整只烤羊肉、面包、酒、生菜和新鲜的蚕豆——最后两道菜在任何关于基督最后一餐的描绘中都是前所未有的。蚕豆是当地美食的亮点,这是一种通常由农民(和修女)食用的佛罗伦萨特产。

早期艺术史学家乔治·瓦萨里(Giorgio Vasari)看到奈利的《最后的晚餐》(Last Supper)时,这幅画还被圣卡特琳娜的餐桌包围着。他在1568年版的书中写道:“她表明,如果她能像男人一样享受学习的机会,并致力于绘画和描绘生物和自然物体,她会做出了不起的事情。艺术家的生活.瓦萨里的评论肯定了内利的才华,但也暗示了一个事实,即内利的自学能力有限。奈利无法在当时被严格认为是男人的工作的壁画这种技术含量高、对体力要求高的媒介上作画。

修女们与奈利的油画共进晚餐长达两个多世纪,但随后进入了一个新时代。18世纪末,拿破仑的军队入侵意大利,开始镇压宗教秩序。1808年,圣卡特琳娜修道院解散,奈利的《最后的晚餐》几乎消失在历史中。

据说当上帝关上一扇门,会为你打开一扇窗。当当权者关闭圣卡塔琳娜时,奈利的杰作开始了一段旅程,最终让公众看到了它。这幅便于携带的油画被卷起来,送到一英里外仍在运作的多米尼加新圣母玛利亚教堂(Santa Maria Novella)。它在新家搬了几次家,第一次搬到阁楼(那里发生了一些损坏和油漆脱落),然后搬到一个14世纪的大餐厅,那里将作为一个长期的家。

到了20世纪30年代,纳尔逊在一个更小、更现代的餐厅里发现了它。即使在1983年新圣玛丽亚餐厅作为博物馆开放后,它仍然留在那里。“实质上,僧侣们想要把它放在他们的餐厅里,”美国非营利组织“促进女性艺术家”(AWA)的负责人琳达·法尔科内解释说,该组织致力于识别和修复托斯卡纳女性的艺术作品。“他们选择在自己的私人区域举办。”

修士们支持修复奈利的《最后的晚餐》,但他们不想永久地把它从他们的餐厅里放出来。纳尔逊回忆起僧侣们在20世纪90年代看到这幅画时的态度:“他们把它视为日常生活的一部分,非常担心我和其他艺术史学家和官员会想把它从他们的餐厅里移走。”“事实就是这样。”

碰巧,AWA主张修复和重新安置这幅画。这家非营利组织的已故创始人简·福琼(Jane Fortune)启动了一个为期10年的项目,筹集了22万美元用于保护,研究了它的合法所有权,并商定了在公共场所的安置位置。在命运的奇怪转折中,拿破仑的改革不仅关闭了圣卡特琳娜,还为AWA将这幅画移到博物馆提供了法律上的理由:根据拿破仑的取缔法,当《最后的晚餐》被移出修道院时,它就成为了公共财产。

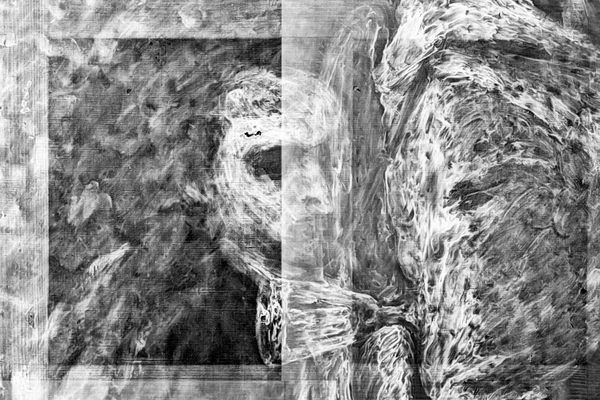

在佛罗伦萨重新安置一幅不朽的画作并不容易——这座城市感觉更像一个博物馆而不是大都市,每一座教堂、建筑、广场和桥梁都充满了原始的文化宝藏。首先,移动一面墙大小的画布是个棘手的问题。为了不让《最后的晚餐》像拿破仑的追随者一样被卷走,六位艺术搬运工小心翼翼地把这幅画从新圣玛丽亚餐厅抬了出来。

法尔科内回忆说:“他们搭建了脚手架,用机械设备把画平放下来。”“就像乐高积木,或者汽车千斤顶。”艺术人员把这幅画吊到一辆卡车上,开到一个修复工作室,在那里他们搭了更多的脚手架,把它从一扇窗户抬进来。“到一楼有两段楼梯,”法尔科内解释说。“这幅画无法转弯。”

当然,在佛罗伦萨,你不能随便把一幅画挂在任何地方。法尔科内解释说:“无论何时你把一幅画放在公共博物馆里,都必须有一个历史的理由。”新圣玛丽亚博物馆似乎是最合适的新家,因为它是同一个教堂建筑群的一部分,有一个足够大的餐厅。它还将与另一幅佛罗伦萨画作《最后的晚餐》(Last Supper)共用一个空间,这幅画是与奈利同时代的亚历山德罗·洛里(Alessandro Lori)在1582年左右创作的。法尔科内说:“它将被放置在一个环境中,在这个环境中,这幅画与当时的其他画作进行了对话。”

法尔科内希望这次对话能够为文艺复兴增添一种不同的叙事方式,让更多的女性艺术家在舞台上占有一席之地。内利的《最后的晚餐》是唯一一件在新圣母玛利亚博物馆永久展出的女性原创艺术品。新圣母玛利亚博物馆已经成为意大利文艺复兴时期大师杰作的收藏中心,如马萨乔、布鲁内莱斯基和吉兰达约(在他的学徒米开朗基罗的帮助下完成)。从2019年10月开始,游客可以购买门票一周中的任何一天都能看到。

在经历了奈利《最后的晚餐》漫长而曲折的历史之后,它在新圣玛丽亚博物馆的安装出人意料地直截了当。为了给她的“最后的晚餐”腾出空间,长方形餐厅的墙上什么都不需要清理。一段23英尺长的墙已经可用,夹在历史悠久的修道院的长方形教堂和大回廊之间。“墙在等着,”法尔科内说。“它在等着内利。”

在推特上关注我们,了解世界上隐藏的奇迹。

在Facebook上喜欢我们,了解世界上隐藏的奇迹。

在Twitter上关注我们 在Facebook上喜欢我们