摘自下水道,由前阿特拉斯针孔资深编辑杰西卡·利·海斯特,2022年11月3日在布卢姆斯伯里出版。经允许使用。版权所有。

大多数人都在流浪2019年9月一个寒冷的夜晚,在伦敦考文特花园(Covent Garden)附近的街区,人们在咖啡馆窗户散发出的金色光芒中喝着泡沫饮料,或者匆匆走过昏昏欲睡的烟草商和帽子店,他们可能不知道脚下的烟斗里塞满了脂肪团。他们可能不知道,当他们漫步回家时,一个工作人员正在动员起来,花了一个漫长而寒冷的夜晚来清理街道下面的垃圾。

安迪·霍华德(Andy Howard)知道有些地方不对劲,但他不知道该怎么做好准备:绘制下水道系统状况最可靠的方法是取下维修孔盖,然后派一台摄像机往下看。在伦敦白天熙熙攘攘的角落里,夜班是一个较少打扰的时间,可以进入地下隧道网络,将污水输送到城市各处。因此,晚上10点左右,霍华德和他的工作人员开始在帕尔美尔街和圣詹姆斯街豪华角落附近的一块砖地上搭起帐篷,旁边是一个指向白金汉宫的标志。

霍华德和他的同事们靠在卡车上,摆出装备,酝酿着他们的计划。当他的工作人员设置了蓝色的大门和橙色的锥形路障,将他们与交通隔开时,霍华德把一个咖啡杯放在他黑色丰田Hilux皮卡满是灰尘的驾驶室上。他用一根手指在尘土中画出泰晤士河蜿蜒的路线,并指着沿途的污水处理厂。他说,在这个过程中,有很多地方可能会出错。他补充说,当他们这样做的时候,“这是不朽的。”

“这个系统已经有150年的历史了,它只能承受这么多的滥用,”霍华德告诉我。他在下水道工作了十年,长相和说话都像瑞奇·热维斯(Ricky Gervais),但戴着厚厚的黑眼镜,不那么冷嘲热讽。霍华德是莱恩集团的技术专家,该公司与水务公司泰晤士水务公司合作,清理阻碍或阻止水流的严重堵塞。他的工作是清除人们带入地下世界的油块、混凝土块和其他顽固的东西。

清理管道是一项肮脏而无情的工作,任何试图清理管道的人都会提醒自己,这个地下的、人为制造的生态系统已经被人们在地球上活动时做出的世俗选择所标记和破坏。霍华德和他的团队处理了一些令人讨厌的证据,证明我们的习惯已经在我们的脚下蚀刻了,有时会带来昂贵而危险的后果。

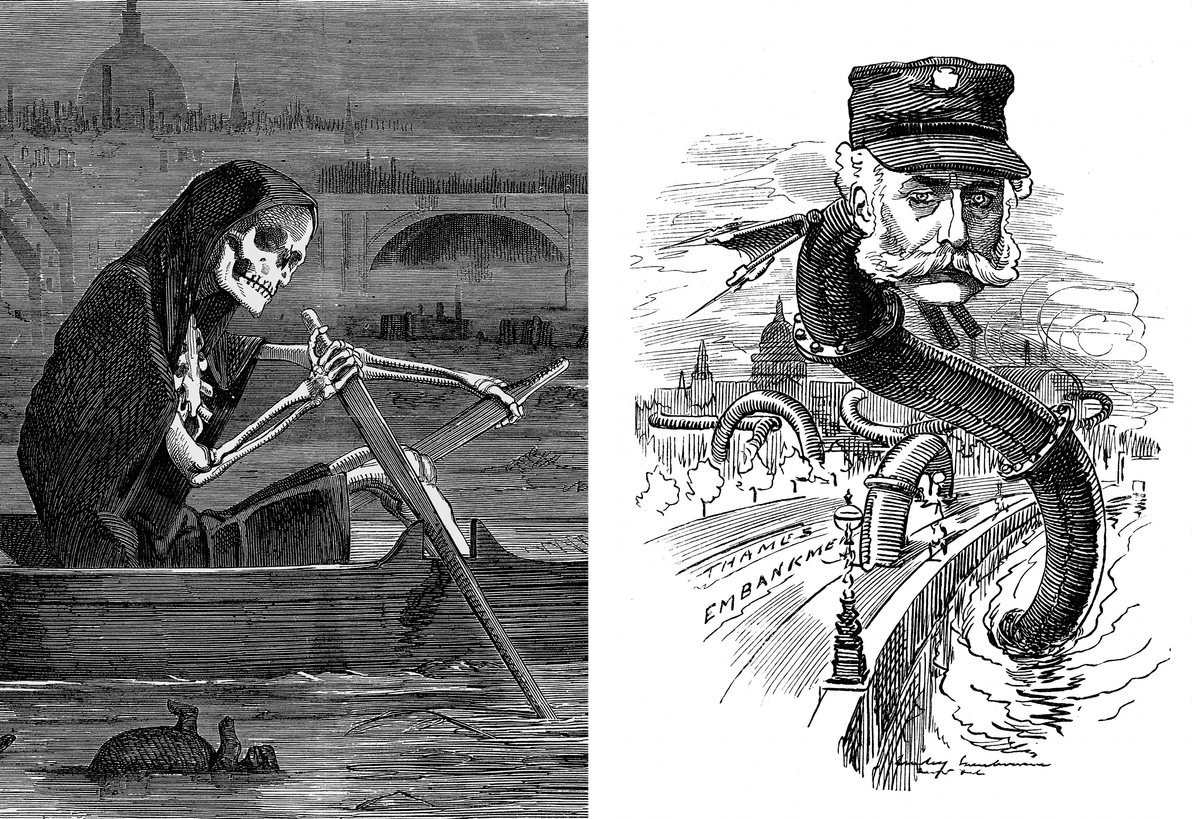

和下水道一样长它们蜿蜒在街道下面,保管人一直在努力阻止垃圾在里面堆积。成千上万英里的污水管道延伸到伦敦和周边地区。许多可以追溯到维多利亚时代,尽管这个网络错综复杂,令人印象深刻,但它长期以来一直受到问题的困扰。在19世纪中期,这座城市的下水道系统臭名昭著,容易漏水。

1858年的大恶臭事件引发了人们对下水道改造的热情,之后不久就有了新的管道。由土木工程师Joseph Bazalgette及其同事设计的这个扩展网络的动脉通常是砖砌的,它们往往比以前的更宽敞。时至今日,仍有许多列车在伦敦地下行驶。霍华德把他竞争对手中最大的一个称为“大男孩”,因为“它大到足以把一辆公共汽车撞倒”。巴扎尔杰特和他的公司在规划改造下水道时,考虑到了一个正在发展的城市,以满足一个可能膨胀到345万居民的大都市的需求——远远超过当时伦敦的人口,但不到今天的一半。巴泽尔杰特可能会觉得难以置信。1891年他去世时,他的估计已经被打破了,当时有超过420万人住在伦敦。

管道是有寿命的;即使在理想的条件下,它们最终也会因生锈、腐蚀或其他原因而报废。但是倾倒油脂和垃圾带来了额外的压力,加速了它们的衰退。

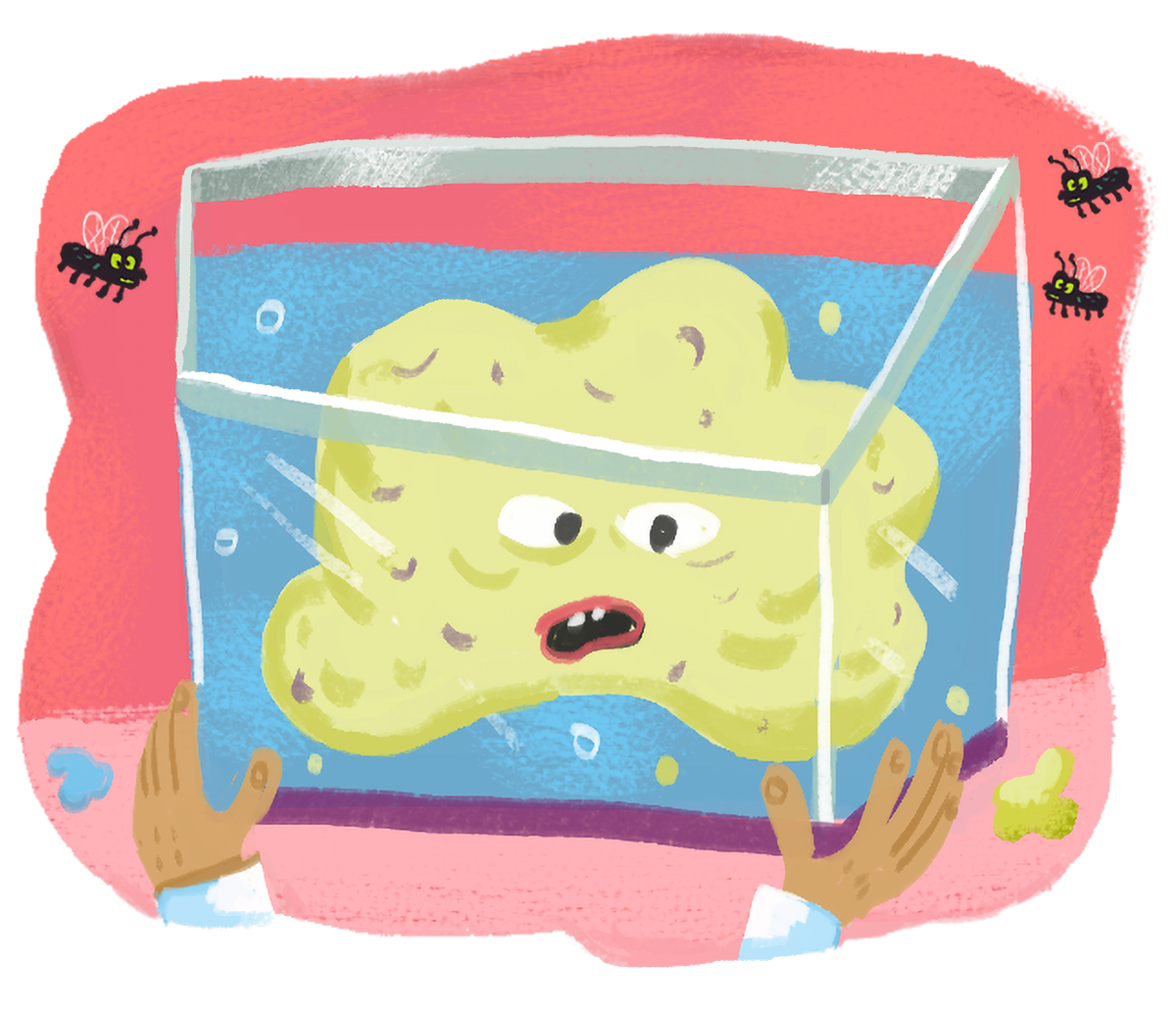

Joel Ducoste是北卡罗来纳州立大学的环境工程师,他研究地下脂肪、油和油脂的积累,也被称为“FOG”,他解释说,富含钙的硬水会导致这些沉积物皂化和硬化,有点像浴缸侧面的浮渣。众所周知,这些堆积物一开始很小,然后蔓延开来,有时甚至比一架跨越大洋的飞机还长。这些最大的脏团块占据了管道的大部分,以至于水几乎无法通过。伦敦已经看到了几个巨大的冰山,其中一个重达11吨。其他英国城镇的地下也生长着大量的群众。2021年4月,安格里安水务公司宣布,从埃塞克斯郡的海上索森德提取的脂肪重量超过44万磅,大约相当于两只蓝鲸的大小,由一系列湿巾、月经用品、厨房用具等组成。

黏性会产生黏性——一个粘稠的东西会吸引更多相同的东西——因此,粘在腐蚀管道上的湿抹布就变成了油脂和脂肪聚集的核心。从理论上讲,我们有可能分辨出最初和最后积累的是什么,但提取会破坏解码这种不必要的积累的任何希望。为了破译这些积累,一些研究人员把父亲的一些片段带到他们的实验室来仔细观察。

2018年9月,底特律东北部的密歇根州社区克林顿镇(Clinton Township)的工作人员将一个肥贝格拖出水面,并为特蕾西·贝克(Tracie Baker)和卡罗尔·米勒(Carol Miller)留了一些。这个团块有6英尺深,几乎横跨了整个11英尺宽的管道。工作人员用斧头和锯子一点一点地将堵塞物切割成大块,然后把碎片装进一辆湿式真空卡车。他们把两大块鱼骨——被公共工程部的新闻联络员生动地描述为“非常浓的炖肉”——放进10加仑的水族箱里,然后运到贝克在底特律韦恩州立大学的实验室,贝克在那里担任环境毒理学家。(她现在在盖恩斯维尔的佛罗里达大学。)

脂肪是不受欢迎的添加到管道,但贝克认为它也提供了一个偶然的机会。由于很少有父亲接受过法医分析,她认为解剖一个并描述里面的东西会很有趣。这是一个时间敏感的提议;如果贝克和米勒要收集和研究这块肥肉,他们必须在它被处理掉之前行动起来。在美国国家科学基金会(National Science Foundation)提供的8万美元快速反应基金的支持下,研究人员把它带回了实验室,与一种刺鼻的气味对抗,这种气味刺痛了他们的眼睛,直到他们滴下眼泪。当科学家们打开装着从污水处理厂运来的脂肪的垃圾袋时,他们发现了苍蝇和蠕动的蠕虫。土木和环境工程师贝克和米勒带着厚厚的橡胶手套和通风柜,招募了一些学生来帮忙把这个东西切开并用镊子把它分开。

一旦样品干了,研究小组就挖了进去,发现了糖果包装纸、芥末包、卫生棉条插入器、咖啡搅拌器、针、苏打水瓶的塑料盖等等——“我肯定不会想到把这些东西冲进厕所,”贝克说。他们还发现了大量的湿巾。“我们显然知道(他们)会在那里,”贝克补充说,尽管不可能说闯入者是否被贴上了“可冲洗”的标签。

为了更多地了解人类是如何产生父亲的,其他团队从化学层面研究了这些群体。现任职于英国莱斯特德蒙特福特大学的环境微生物学家Raffaella Villa利用气相色谱法分析了一块伦敦白教堂脂肪,以找出其中混合了哪些特定的脂肪酸。她的团队主要发现棕榈酸,存在于棕榈油和橄榄油中,以及乳制品和含肥皂的洗洁精中。他们还检测出油酸(在橄榄油和杏仁油中发现),以及在可可脂、乳木果油和洗衣液中发现的其他物质。维拉提醒我,因为科学家们只对一个巨大的脂肪团进行了一小块取样,任何分析都只能说明“故事的一部分”。但由于不同的油会留下不同的特征,维拉认为,一个角落里的油脂可能与几个街区外的油脂在化学成分上并不相同。

伦敦目前的下水道系统是超载了,城市地下的一些管道随时都被堵住了。目前,英国每年要花费数千万英镑来打击“父亲”和其他“木屐”。霍华德说,仅泰晤士水务公司每年平均就有6.5万次疏通任务,耗资2200万英镑。增加下水道容量的工作正在进行中,包括泰晤士河潮道的首次亮相,这是一个“超级下水道”,可以储存现在在特别潮湿的天气下排放到河里的废水。

但该项目仍需数年才能完成。与此同时,“我们总是处于劣势,”霍华德告诉我。“工作之间从来没有等待。”在整个城市,许多事情同时发生,并且不会“停止任何事情”-下水道工作在周末,假期和流行病期间继续进行。周二晚上10点20分,我在Pall Mall,全伦敦有426名打底鞋工人值班,完成75项工作。

霍华德在手机上向我展示了船员们记录工作的界面。每个工人都必须签到,确认他们的精神状态适合下到下水道(光线不足,风险很大,封闭的空间会引起幽闭恐惧症和焦虑),证明他们已经完成了必要的安全检查,然后跟踪他们的进度。工作人员一边走一边上传他们发现的垃圾的照片。霍华德手机里的照片几乎全是下水道的——干净的,脏的,狭窄的,宽敞的。“大多数人都有孩子的照片,”这位四个孩子的父亲说。“我有下水道的照片。”他的手机里有7张家人的照片和1200张街道下世界的照片。

当污水处理厂水箱里的水位不稳定时,工作人员可能会开始怀疑一个肥堡正在逼近。当地下室或人行道上开始出现浑浊的水时,最引人注目的巨大质量的迹象——那些打破纪录的庞然大物之一——可能会出现。另一种检测脂肪的方法更常见,也不那么引人注目:对管道进行例行维护的下水道冲水工人可能会注意到水的含量高于正常水平,这表明某个地方有堵塞。飘散的气味也提供了线索。巴里·奥尔(Barry Orr)是多伦多城市大学(Toronto Metropolitan University)的研究生,长期从事安大略省污水处理工作,他的同事称他为“下水道系统的CSI”,他在下水道管道中寻找泡沫。如果他的冲水队员看到冒泡,“我们就知道那是油脂,”他说。此外,他补充说,“我们可以闻到它。”

几天前,霍华德的团队开始在几个街区外寻找罪犯。他们从特拉法加广场下面出发,从远处的佩尔美尔广场可以看到,然后一路走过去。他们在那里清除堆积的油污和垃圾,以及从道路沟渠冲进来的淤泥和混凝土,以及聚集在建筑工地附近的淤泥和混凝土。工人们用软管冲洗设备,却没有考虑到这些设备在地下可能会变硬。

机组人员通过一个10个字符的代码来确定方位,这个代码对应于一个特定的维修孔盖。每一个都是可追溯的,并且理解它们之间的关系是基础结构谱系的练习。成对的字母表示某条下水道是主干道还是主干道,数字表示某段管道在某条线路中的位置。在Pall Mall,船员们将探索一条名为Kings Scholar ts003的污水干渠,这是Kings Scholar线路的第三段,通过维护孔盖TQ29803101进入。他们不知道等待他们的究竟是什么,但肯定会很艰难。

去征服一个恶魔,伙计们依靠各种武器和技术。例如,他们可能会用鹤嘴锄来对付最顽固的人,但首先要用的工具通常是水。

莱恩的工作人员经常用组合式装置开始他们的脂肪战斗,这种装置将强力软管与强力真空结合在一起。它以每分钟124加仑的速度从直径略大于一英寸的软管中喷射出水流。工作人员可能会让水撕裂三四次,虽然他们不能真正使用技巧——瞄准有些不精确——希望是野蛮的,弯曲的力量将足以从管道的地板和墙壁上移除粘稠物,这样一个更宽的软管可以把它虹吸起来。这样做的好处是,人类可以在地面上活动,通过引导摄像机,并在一辆舒适、安全地停在街上的面包车里监控画面,来指导这项工作。这一过程被记录下来,这样团队就可以回顾下水道内部诡异的黄绿色画面。

这种喷射有时效果相当好,尤其是当脂肪很软,而且没有在管道两侧涂得太厚的时候。当工作人员研究成功的水爆炸后拍摄的镜头时,他们可能会看到一些令人放心的平凡的东西——理想情况下,下水道的清晰图像除了拱起的红赭色砖块外什么也没有。其他时候,喷气机对堆积物的侵蚀刚好足以为一条狭窄的溪流腾出空间,而这条溪流的两侧仍然是坚实的脂肪库。在镜头中,这个被父亲堵塞的下水道看起来有点像冬天铲过的人行道,周围是各种黄灰色色调的脏雪堆。

只有涓涓细流的空间是不够的。工作人员希望水能重新流过管道——所以当堆积物非常顽固时,必须有人下去与之斗争。这是一项危险的任务,早在伦敦的斗木屐队掉进真正的下水道之前,他们就在训练设施里进行了练习。他们练习快速逃生、救援演习和急救。带着呼吸器和不断减少的氧气供应,他们必须在空气耗尽之前找到穿过漆黑迷宫的路。

这是对实物的精确近似,令人不安。当你第一次进入下水道时,你可能会看到从你上方的路灯中渗出的光芒。但把你自己绑在绳子上,沿着线走300英尺,远离你进入的洞,光就消失了。霍华德告诉我,地下世界笼罩在一层厚厚的天鹅绒般的黑色中。“正常的黑暗就像在黑暗的地方闭上眼睛,”他说。“我们的黑暗根本没有光的穿透。”如果系在你制服上的灯突然熄灭,黑暗就会压倒一切。

下水道对人类来说不是一个友好的地方。beplay体育官网电脑板有些隧道非常窄,人几乎挤不过去。霍华德形容管道里的空气“充满敌意和无情”,充满了潜在的危险。下水道工人可能会窒息、溺水或被困在粘稠的垃圾中。(工作人员遇到过被困在泥潭里的老鼠,它们的结局很不幸。)这些气体会引起火灾或引发爆炸。任何下潜的人都是孤立的,可能被淹没在黑暗中,有点像潜水员在海浪下摸索方向。人陷得越深,救援就越复杂。在伦敦,污水管道通常埋在16至39英尺深的地方,26英尺以下的管道被认为特别危险;Pall Mall的下水道在地下大约20英尺。

就在我见到他们的前一晚,霍华德的手下从帕尔美尔街的下水道里炸出了将近100英尺的肥肉。他们希望这足以恢复水流,但摄像机显示并非如此。我跳上他们面包车的副驾驶座位,看着霍华德和他的手下翻看录像,而一个晚上出去玩的女人走过来,递给他们几个甜甜圈。(拒绝)。

斯劳沃米尔·彭科是一位结实的组合操作员,留着剪得很短的胡子,有很多笑话。他走到车旁,想看看自己面临的是什么。有些图像很清晰。但在几码远的地方,有一种恶心的、阴险的黄色,证明脂肪没有被炸得无影无踪。必须有人进去,蹲着或跪在淤泥里,用凿子、铲子,甚至用手把肥肉撬开。从身体上来说,这份工作“对你没有任何好处,”霍华德说。“它让你的背很疼。”如今,霍华德已经50多岁了,但在复杂的工作需要他时,他仍然会屈尊就座。但他估计,大多数船员年龄在22岁到32岁之间,而他自己在干混凝土等重型问题上埋头苦干的日子已经屈指可数了。

波尔美尔的任务将不得不推迟。敏捷的地下工作人员被召唤去做一项更重要的工作:一处住宅被污水淹没,对生命和家园构成威胁。这个问题需要先解决,所以团队同意收拾行李,稍后再回来。我们呈扇形散开。霍华德和我跳上他的车,开到他今晚的下一站,在那里,一个年轻的下水道工人正在穿好衣服,准备深入挖掘。

就温度而言,下水道并不可怕。霍华德说,一整年,随着粪便的分解,下水道的温度一直稳定在华氏60度左右。这意味着“冬天,这里是最好的地方,”他开玩笑说。夏天,他向我保证,在这座城市的胃里,那里凉爽得令人耳目一新的。

隧道可能是温和的,但在半夜站在维修孔盖周围会让人起鸡皮疙瘩。当霍华德和我到达大约七英里外的格林威治时,夜晚变得更冷了。踮着脚尖快到凌晨一点的时候,詹姆斯·斯图尔特(James Stuart)在距离卡蒂萨克号(Cutty Sark)几码远的地方瑟瑟发抖。卡蒂萨克号是一艘19世纪的快船,现在是海事博物馆。

斯图尔特现在被称为卡斯帕(Caspa),他身材瘦长,长着喙,自从辞去开叉车的工作以来,他已经在下水道进行了大约一年的洞穴探险。他每星期有两三个晚上到下水道里去。(由于船员轮换位置,他有时会站在地面上,担任“头领”,负责安全检查。)斯图亚特已经穿上了涉水鞋和防护装备,但秋天的空气还是从层层外衣中透了进来。为了保暖,他跺着脚,拍打着手臂,很快就会套上橡胶手套。斯拉沃米尔的哥哥米罗斯拉夫也在那里——和斯拉沃米尔一样,他也会开玩笑。他说:“我们是保持伦敦流动的孪生兄弟。”六年前,两人在同一天加入了这家公司。

几个星期前,机组人员被叫到格林威治,因为附近的地下室充满了危险的天然气。研究小组找到了源头,在靠近水的u形下水道里的一个肥桶。工作人员已经清理了两个星期,只清除了三分之一的堵塞物。

斯图亚特被放下来。他只离开了几分钟,四处走动,捕捉镜头,让团队在上面回顾。当他重新浮出水面时,霍华德、彭科和其他船员都围了过来。除了我之外,似乎没有人注意到,当斯图尔特重新出现时,他的靴子上涂着一层黄白色的薄膜,很光滑,就好像他吃力地涂过润发油。

在下水道里,脂肪是不平等的。Punko解释说,其中一些有“土豆泥的稠度”。其他脂肪是黄油状的,非常柔软,走在上面的人可能会发现自己在下沉。随着时间的推移,它会变硬,直到像岩石一样坚硬。

霍华德指给我看一个维修孔盖被推到一边的地方。我倚在隔墙上听着。我能听到水的奔流和回响。其中一名工作人员解释说,声音传播得又快又远:如果有人在路上四分之一英里处敲打一个盖子,听起来就像它就在你旁边。我想象着一条河流在洞穴中蜿蜒流过,水声在岩壁上回荡。

然后我闻了闻。

当然,屎的味道不好闻,但肥肉更糟,团队一直告诉我。你可以忍受粪便的味道,霍华德说。他说,随着时间的推移,它甚至开始闻起来很甜。你会习惯的。

没人会习惯胖子的臭味。

这是肮脏的自助餐。这是臭鸡蛋的味道,是硫化氢造成的。然后是用陈腐的油做的东西。“那是薯条的味道,不断地轰炸你,”霍华德说。(也许吧——但又冷又油腻,还沾着便便。)斯图尔特解释说,气体被困在脂肪顶部的外壳下面。踏得太用力,地壳就会破裂,引发火山喷发。有些气体,如甲烷,在室温下是无味的。当其他气味如此惊人且持续难闻时,鼻子就不再是危险的晴雨表了。斯图尔特在他的水靴围兜上别了一个煤气表,以帮助他确定何时需要跳伞。

彭科走到梳头机前,打开了开关,我们其他人则走到打开的维修孔盖前,用手电筒和大灯照进去,看看脂肪是否已经被摇松,飘过去了。没什么大事发生。溪水暗得像一条没有月亮的河。

工作将继续进行,工作人员需要储备肥皂和洗发水。斯图尔特说,用发胶洗掉facetime的气味需要“很多很多很多肥皂”。“脂肪会进入毛孔,”霍华德补充道。“你可以闻好几天。”就像我们的选择在下水道里徘徊一样,那些近距离接触污水的人也会闻到这些气味。

霍华德把问题对我来说,下水道管理是这样的:人们考虑的是一套公寓有什么样的光线,或者它在哪个学区,或者它是否有阳台或院子。他们不会问这些管道有多老,或者是否有过堵塞,因为,在他们看来,下水道应该是不管我们怎么做都能正常工作的东西。我们经常要求老管道处理它们从未打算处理的内容,这是它们的设计师从未预料到的。霍华德提醒我,从伦敦到纽约再到新加坡,我们冲洗湿巾、卫生棉条、水泥、食用油、避孕套和其他21世纪城市生活的垃圾,然后纳闷为什么我们的下水道堵塞了,呕吐出里面的东西。

当我离开斯图尔特和他在格林威治的同伴回到我的酒店时,我扭动着身子脱下外套,闻到了一股硫磺的味道。地下的气味一直粘在它身上,我甚至还没有离肥堡近到足以看到它。那股臭气飘上来迎着我,并停留在那里。

以前,当我想到下水道时,它只是一个中转站——某个东西在去往另一个地方的途中经过的地方。离下水道越近,任何关于管道的概念就会消失,没有什么是永恒的。父亲是一种责备——一个信号,表明我们的习惯有后果,“眼不见,心不烦”是一个反复无常的格言和空洞的承诺。通常隐藏的基础设施世界与我们每天接触的更明显的世界之间并没有太大的距离。边界很薄,多孔,容易溢出。

在推特上关注我们,了解世界上隐藏的奇观的最新信息。

在Facebook上喜欢我们,获取世界上隐藏奇观的最新信息。

在Twitter上关注我们 在Facebook上喜欢我们