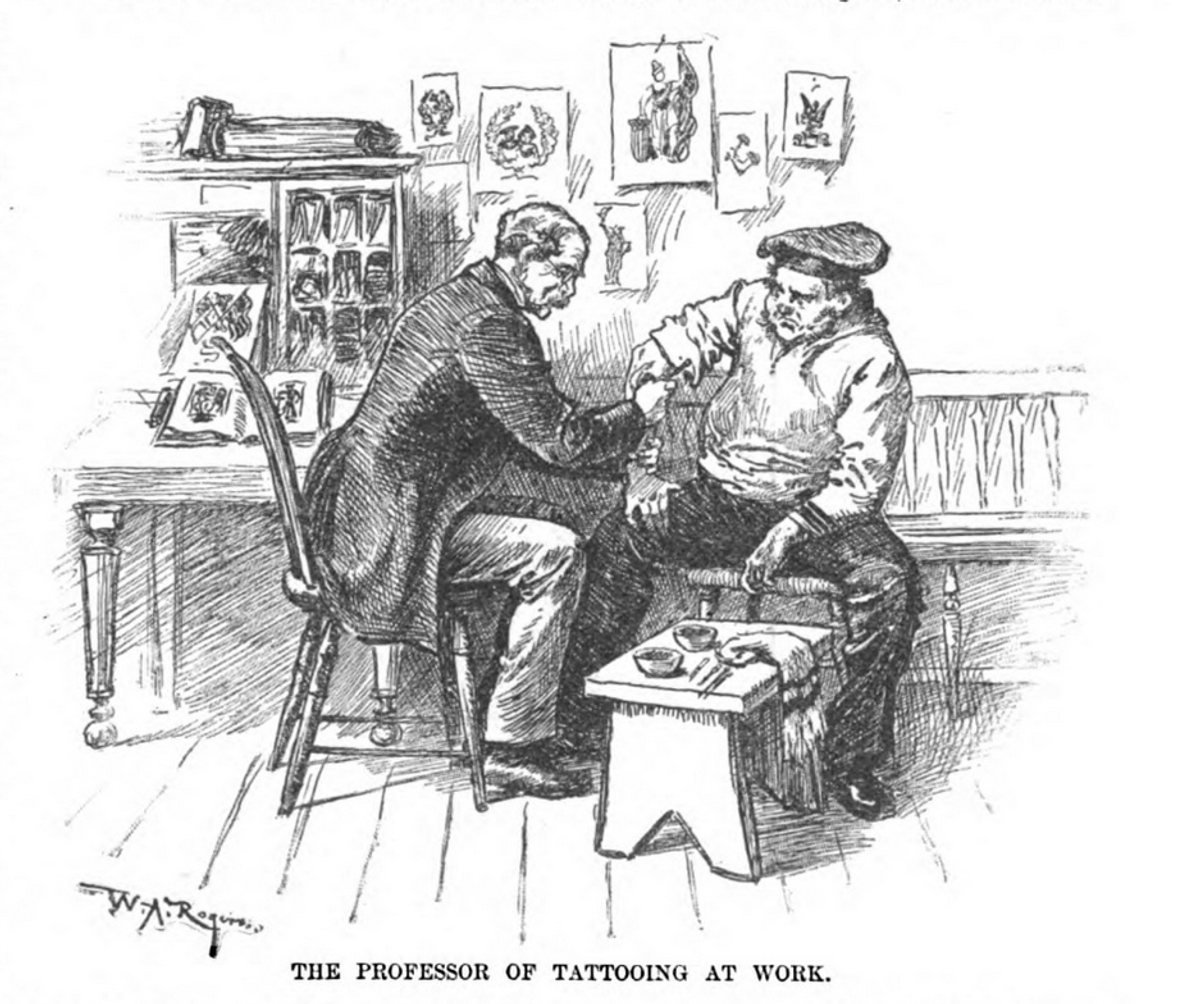

1876年,在橡树街在奥利弗和詹姆斯之间,曼哈顿下城一个消失已久的街区,现在位于一个建于20世纪50年代的住宅项目下面纽约时报记者找到了他一直在寻找的标志——“在此纹身”。他形容这家店是“一个铺着磨砂地板的酒馆”。在店里,他找到了19世纪美国最著名的纹身艺术家马丁·希尔德布兰特(Martin Hildebrandt)。

希尔德布兰特身材矮小,健谈,背上有一个十字架,他很高兴地告诉记者他不寻常的交易。据历史学家所知,他是美国第一个开设永久性纹身店的人,当时人体艺术在美国仍是一种隐秘的活动,与马戏团表演者、遥远的文化、水手和土著部落联系在一起。

但各种各样的美国人都在悄悄地纹身。像“共济会”和“好伙伴”这样的秘密社团,其成员身上都有特殊的标志,正如希尔德布兰特所说的那样次记者,他的研究对象来自社会上层和下层——从机械师和农民到“真正的女士”和绅士。内战期间,希尔德布兰特在联邦的波托马克军服役,他带领至少一个旅的士兵进入了墨水文化。

“在战争期间,我从未有过一分钟的空闲时间,”希尔德布兰特告诉记者。“我肯定标记了成千上万的水手和士兵。”

希尔德布兰特是唯一一位公开谈论过创作内战纹身的纹身艺术家。但其他报道和历史记录暗示,在战争期间,纹身的做法变得更加普遍。“这可能意味着还有其他纹身师;我们只是不知道他们是谁,”米歇尔·迈尔斯(Michelle Myles)说,她是夜魔纹身店(Daredevil Tattoo)的合伙人,这家店位于下东区,拥有自己的古董纹身纪念品博物馆。这是美国历史上第一次那时,纹身已经成为美国主流文化的一部分。

南北战争帮助纹身开始从军队向更广泛的社会过渡,并开创了美国独有的经典纹身风格。长期以来,纹身在水手中很普遍,但在战争期间,以前从未考虑过纹身的人想要一种方式来表明他们对事业的忠诚,并在死亡的情况下表明自己的身份。

纹身历史学家保罗·罗伊(Paul Roe)说:“你的条纹可能会在战斗中被撕掉。”“纹身不能。”

纹身有着悠久的历史作为军队的一种身份识别手段。在古罗马,雇佣兵身上的记号是用金合欢树皮、腐蚀的青铜和硫酸制成的永久墨水,以帮助识别逃兵。大约在4世纪,罗马军队有了纹身的标准操作程序——新兵不会马上纹身,而是“首先在练习中彻底测试,这样就可以确定他是否真的适合这么多的努力,”作家贝吉提乌斯写道。即使在军队里,纹身也是一种深思熟虑的选择,而不是仓促的选择。

在士兵死亡的情况下,纹身可能是识别身份的有力工具。在1066年的黑斯廷斯战役中,防守的国王哈罗德二世在与征服者威廉领导的诺曼人作战时,被毁容得面目全非。伊迪丝·斯旺内莎一生都是哈罗德的伴侣,有时被称为他的普通法妻子,她被召来辨认他的尸体。她只能根据他胸前的纹身来认出他——“伊迪丝和英格兰”。

尽管纹身在皇室和军事历史上都有,但几个世纪以来,纹身一直是一种禁忌。纹身被用来标记奴隶、罪犯和角斗士,拉丁单词“stigma”被交替用来表示纹身、烙印或疤痕——任何留在人皮肤上的永久标记。在美国,纹身与土著部落有关;当法国和英国商人遇到当地人时,他们经常在交易日志中记录他们身上的标记,而不是他们的名字。当欧洲人在殖民战争中招募部落作为盟友时,这种做法继续下去。对于美国移民来说,纹身与印第安人或罪犯联系最紧密,被认为是“文明人”无法接受的。

但这种情况在独立战争期间开始改变。美国水手用新生国家的象征来装饰自己——“女神”哥伦比亚,乔治·华盛顿的脸,美国国旗。对于这些水手来说,爱国纹身既是个人身份也是团体身份。“这是古老的努力,用部落无敌的魔法代表来吓唬敌人。”纹身历史学家阿尔伯特·帕里写道。

随着南北战争的爆发,这些爱国主题越来越受欢迎,并开始从水兵转向陆上步兵。在这个历史时期,纹身并不像看起来那么罕见。例如,有关于爱尔兰工人的记载开往海军舰艇他们已经有了纹身,但没有航海经验。至少在纽约的爱尔兰工人阶级中,纹身并不局限于军队、海军或其他地方,在战争期间,这种耻辱开始消失。

有一个关于希尔德布兰特的故事在内战中的工作,几乎在每一篇报道中都会出现。他为联邦而战,但人们说,他以艺术家的身份跨越了战线。然而,这个故事似乎不是真的。

超胆侠纹身店的老板迈尔斯深入调查了希尔德勃兰特的历史,并追踪了她能找到的关于他生活的每一点证据。她从来没有找到这个故事的主要来源,但它经久不衰,也许是因为它为一个不人道的时代增添了一丝人性。根据纹身历史学家罗伊的说法,部分原因是希尔德布兰特会减少对南方士兵的收费,因为他们得到的报酬更少——这是在严峻形势下的一种善意姿态。“我把数百名士兵的名字印在他们的手臂和胸部上,”1882年,在橡树街那家商店的另一次采访中,他对一名记者说,“许多士兵在阵亡或受伤后都能通过这些标记认出来。”

除了身份和爱国主义之外,内战期间的纹身还被用来纪念战争的经历和战友的生活。就像在他们之前开创纹身的水手一样,这些士兵想要纪念阵亡的战友,表现出军团的自豪感,并表达他们对祖国的热爱。“一个水手可能不会把他的心表露在袖子上,但他会把它表露在胸膛上,”海员协会的埃莉诺·巴恩斯(Eleanor Barns)说,该协会是隶属于美国圣公会的海员机构。历史学家帕里说。

纹身可能是非常痛苦的,而且在内战时期,纹身的方法相对原始,条件也不太卫生。罗伯特·斯尼登是一名制图师、插画家和联邦士兵,在弗吉尼亚州布兰迪车站附近的一个雾蒙蒙的夜晚被捕后,他就成了被带到臭名昭著的安德森维尔战俘营在那里,一个名叫老杰克的水手用“六到八根细针”给囚犯纹身。当时的汇率是1美元到5美元(相当于今天的30美元到150美元)。

斯尼登在他的回忆录中写道:“墨水会刺进胳膊或腿上的肉里。”“扎针需要一个多小时。手臂很快就会肿起来,发炎,只会痛几天。”

希尔德布兰特的纹身方法与此类似,他把一把直径约0.35毫米的12号针绑在一起,“以倾斜的形式,在刺入最好的印度墨水或朱红时浸入,”他说次访问他的商店时报告。“穿刺不是直接上下进行的,而是有一定角度的,只刺到皮肤表面。”着色剂可以是由墨水和湿火药组成。纹身完成后,任何多余的血液和墨水都要用水、尿液(这是无菌的!)或酒精(通常是朗姆酒或白兰地)洗掉。

其中一些是最生动的关于内战纹身的描述来自小说作品,这些小说是在战争结束后写的,但很大程度上是基于事实的。1887年,威尔伯·f·希曼(Wilbur F. Hinman)出版了这部小说,他当时是俄亥俄州第65志愿军步兵团的一名中校西·克莱格下士和他的“伙伴”在书中,他“试图真实地描述自己当兵的经历”。在书中,他将纹身描述为一种无处不在的行为。

“每个团都有自己的纹身师,他们穿着用针和墨水做成的衣服,”辛曼写道,“出于考虑,他们在战友的四肢和身体上装饰着旗帜、火枪、大炮、军刀,以及各种各样的爱国标志和好战的怪诞装置。”据辛曼说,许多士兵都把自己的名字、团和住所印上了墨水,以便识别身份。他写道:“这就像给自己写墓志铭,但这种习俗阻止了许多尸体被埋在‘不知名’的坟墓里。”

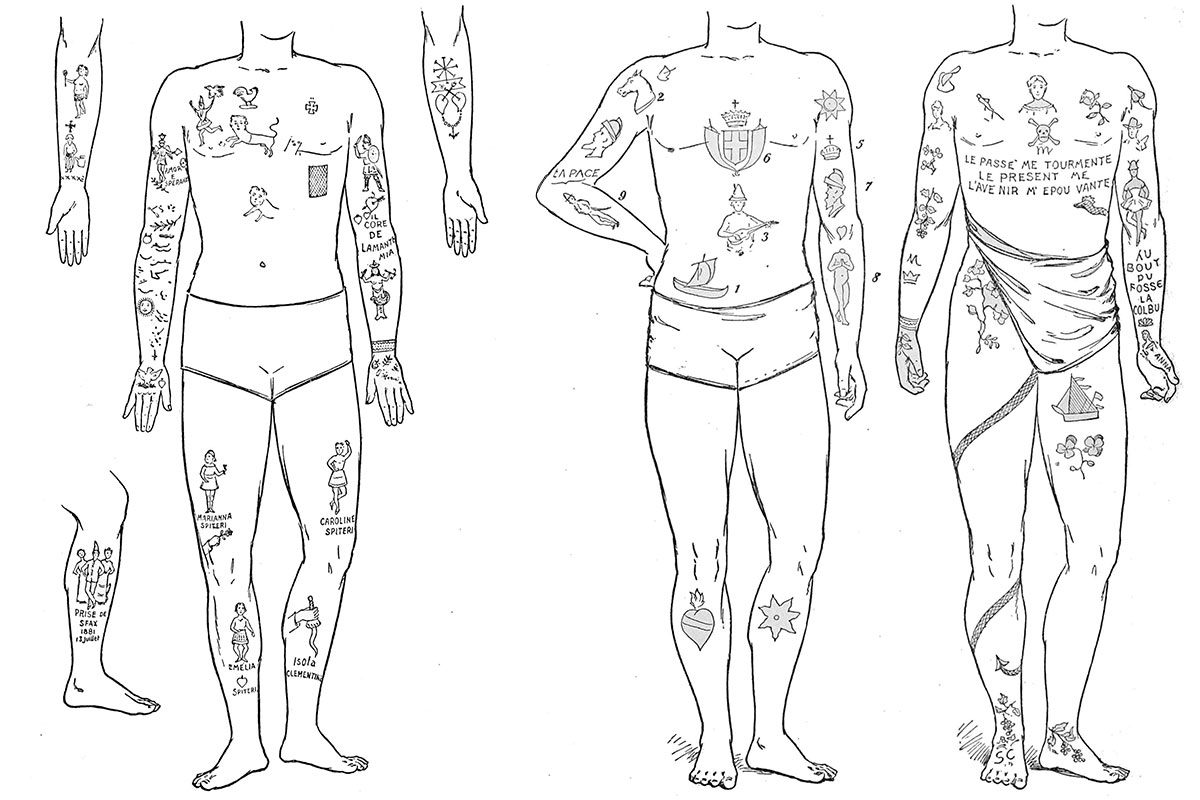

战俘Sneden描述了“旗帜、盾牌和人物”的纹身,还有“锚、心、男人的名字和团”以及“交叉的旗帜和步枪”。一名中士报告说,到1864年,他所在的部队开始流行纹身女神、维纳斯或其他一些“半裸女性”作为战争的纪念。

据报道,一艘船的船员在额头上纹身星星来庆祝胜利,但这样的纪念在未来的战斗中可能是危险的挑衅。在这场战争的另一篇报道中,一名炮手被杀,因为他的手臂上印着“枕头堡”——联邦军队大屠杀的地点。“孩子们一看到他胳膊上的字母,就喊道:‘不饶你!“十几把刺刀刺进了他的身体,十几发子弹射进了他的身体,”业余历史学家马克·耶格在书中写道内战历史学家。

虽然纹身已经成为一种普遍的做法,但在战争结束后,公开可见的纹身仍然是一种奇怪的现象。在19世纪80年代,希尔德布兰特身上有纹身的女儿作为马戏团的一员巡回演出。但在他们的衣服下面,许多男人都拿着战争自愿留下的伤疤,以纪念共同的创伤,在面对大规模死亡时的个性主张,以及无法被带走的人性主张。

在推特上关注我们,了解世界上隐藏的奇观的最新信息。

在Facebook上喜欢我们,获取世界上隐藏奇观的最新信息。

在Twitter上关注我们 在Facebook上喜欢我们