火很快就烧完了直到最近,这座300英尺高的尖塔还矗立在巴黎圣母院大教堂的顶端。就像橙色的火焰吞没了含铅的木头在那里,浓烟滚滚,形成厚厚的灰色云层。警笛在哀号,旁观者的声音也在哀号。大火吞噬着塔尖,直到建筑物倾斜,最后破碎了,倒下了就像一根从根部断裂的树干。

大教堂的尖顶往往成为城市天际线的关键组成部分,巴黎圣母院就是这样。写在大西洋2019年4月15日尖塔倒塌后,记者索菲·吉尔伯特被称为大教堂的塔顶和塔楼“在春天庄严而坚定,像太阳一样熟悉”。塔尖可以作为标志性的建筑参考点,但这并不意味着它们很容易。

自从几个世纪前它们开始在城镇上空翱翔以来,大教堂的尖顶就经历了一段艰难的历程。他们又瘦又脆弱,遭受了许多侮辱。有的被风吹得嘎嘎作响,有的被军事袭击摧毁,有的被闪电击穿,有的被鸟粪覆盖。巴黎圣母院对这种命运并不陌生。大教堂的第一座塔尖建于13世纪中叶,当时已经受损在18世纪末被拆除而最近遭到焚毁的那座大楼,是由建筑师欧格伦·伊曼纽尔·维奥莱-勒-杜克(eug

在查理曼时代,一些尖塔开始耸立在欧洲的街道上,但那些更像是“木制的檐篷——不完全像我们通常认为的那样是尖塔,”爱荷华大学专门研究哥特式建筑的艺术史学家罗伯特·博克(Robert Bork)说。(博克的朋友称他为“尖塔人”,因为他对万事万物都有永恒的热爱,对万事万物都有严谨的学术思考。)这种典型的尖顶,博克称之为“高高的金字塔形的帽子”,真正开始为法国的大教堂加冕是在12世纪中叶,当时哥特式建筑成为当时的流行风格。

博克说,在象征意义上,塔尖强调了天地之间的关系。它们也像指向圣地的箭头一样起作用(巴黎圣母院的尖顶甚至被称为拉小尖塔或者,“箭头”)。尖顶从远处吸引人们对教堂的注意。博克补充说,三角形的顶部“在视觉上起到了铃铛在声音上的作用”。钟声在人们耳中响起,但塔尖却在你眼前闪耀。

博克说,在中世纪晚期,塔尖本质上也是“社会状况的晴雨表”,以及居民对教堂的看法。如果教堂是受人尊敬的公民纪念碑,公共资金有时会被用于建造高大、别致的尖顶;在当地人对神职人员不那么热衷的地方,往往会有一些小小的塔尖。beplay体育官网电脑板这座位于法国阿尔萨斯的15世纪斯特拉斯堡大教堂的466英尺高的尖顶——博克将其描述为一座“疯狂的雄心勃勃的塔”——拥有充足的资金,因为这座教堂“基本上是由镇政府合用的”。之后,博克补充道,“这些家庭开始觉得教堂真的属于他们。我们有一个很大的捐款簿,你可以看到谁在哪一天捐了多少钱以及他们的记录。你知道,某某寡妇把整个家族的财产都捐给了大教堂建筑工程。博克说,由于塔尖是从下往上建造的,“你可以像读树木的年轮一样读塔。”“如果他们成功地一步到位,那么你就知道资金在流动,社会目的也就统一了。”

在斯特拉斯堡,结果是一个尖塔,有骨架,蜿蜒的楼梯,厚木板和弯曲的楼梯。博克说:“这完全是疯了。“它看起来不应该站起来,如果没有铁加固,它就站不起来。”

许多尖塔是其所在城镇最高的建筑,有时还配有钟楼、瞭望台或其他设计元素,使它们成为一种社区基础设施。钟声可能预示着一场宗教仪式,或者告诉镇上的人是时候去市场了,或者是回家了。博克补充说,法国、英国和波罗的海地区的几个例子都飙升了数百英尺,创造了“直到埃菲尔铁塔才真正超越的高度”。

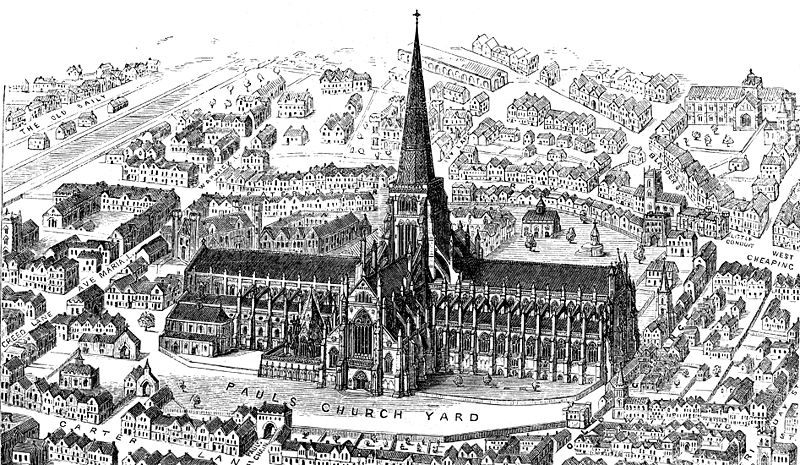

斯特拉斯堡塔尖是现存的最高的中世纪建筑。与此同时,它的几个巨大的同时代人最终都有了惊人的结局。闪电把顶上的木尖塔给毁了伦敦的老圣保罗教堂。几个世纪后,英国历史学家威廉·贝纳姆将重新计算大火导致尖塔的铅涂层“像熔岩一样倾泻在屋顶上”。德国施特拉尔松德的圣玛丽教堂的尖顶也被灯光照亮;以及爱沙尼亚塔林的圣奥拉夫教堂。多年来,法国鲁昂大教堂(Rouen Cathedral)的几个尖顶被狂风和火花烧毁。英国林肯大教堂的尖顶,在16世纪的一场风暴中被摧毁暴风也把那棵树刮倒了在圣伊丽莎白教堂在Wrocław,波兰。博克指出,法国博韦大教堂顶部的木制尖塔是工程质量差和时间短缺的受害者——它在1573年自行倒塌,就在它建成几年后,因为它的支撑在任何人修理它们之前就弯曲了。

博克说,石头尖塔比木头尖塔经受了几个世纪的风雨,但它们也不是完全安全。“石砌的房子很重,所以它们对地基施加压力,有时会下沉,有时会开裂。”

巴黎圣母院最终将被重建。修复建议和资金已经涌入。当翻修工作进行时,工作人员将面临一个世界各地的文物保护人员和艺术史学家都熟悉的难题:如何在忠实于一件物品的过去的同时,为它的未来做好准备?博克说,在“一个完美的世界里”,“试着把所有的木头都放回去可能很好”,但修复整个屋顶需要一大堆橡木。“有些人真的希望你说,‘它必须完全是原始材料,因为我们想要精确的考古真相,’”博克说。他认为这很可爱,但考虑到目前的情况,他认为在内部使用现代耐用的材料,并在外部覆盖一层金属护套是合理的,这让人联想到失去的东西。他说,有了合适的覆盖物,路人可能会发现新建筑与已逝的旧建筑“没有区别”——希望新建筑在未来的几个世纪里能在城市上空翱翔。

在推特上关注我们,了解世界上隐藏的奇观的最新信息。

在Facebook上喜欢我们,获取世界上隐藏奇观的最新信息。

在Twitter上关注我们 在Facebook上喜欢我们