1972年,灵长类动物学家理查德朗厄姆当时在坦桑尼亚做黑猩猩研究。被它们的声音和气味包围,生活在它们的栖息地,他发现自己渴望更深入地了解它们的生活。于是他问他的项目主管简·古道尔:他能不能试着像黑猩猩一样吃东西,哪怕只是一段时间?

在古道尔的支持下,朗厄姆开始了类似黑猩猩的饮食。朗厄姆在一封电子邮件中写道,在大多数情况下,这包括吃“味道很差的植物性食物,我无法填饱肚子”。但是有一天,他发现了另一种黑猩猩留下的最喜欢的零食:生疣猴肉。

黑猩猩吃两种疣子——黑白和红色——但它们似乎更喜欢红色,而且更经常捕食红色。朗厄姆想知道原因。所以当他遇到剩菜时,他每种都咬了一口。

“对我来说,他们的肉尝起来一样,”他写道。但在生猴子和难吃的植物之间,他补充说,“我明白了人类饮食中有一些特别之处。”这最终激发了一本关于烹饪在人类进化中的作用.

我们倾向于认为生物学是一门视觉学科。研究人员统计种群数量并观察行为。它们追踪解剖结构和生理反应。如果他们想近距离了解某件事,他们可能会拿出显微镜。

但正如朗厄姆所发现的,还有其他形式的知识。在某些情况下,品尝研究对象(或吃他们吃的东西)有助于研究人员识别物种并解决后勤难题。其他时候,它让他们坚持自己的原则,或者让他们沉浸在各种各样的其他奥秘中。有时候你只需要咬一口众所周知的苹果——或者蘑菇、蝌蚪、蚜虫或被囊动物。

识别

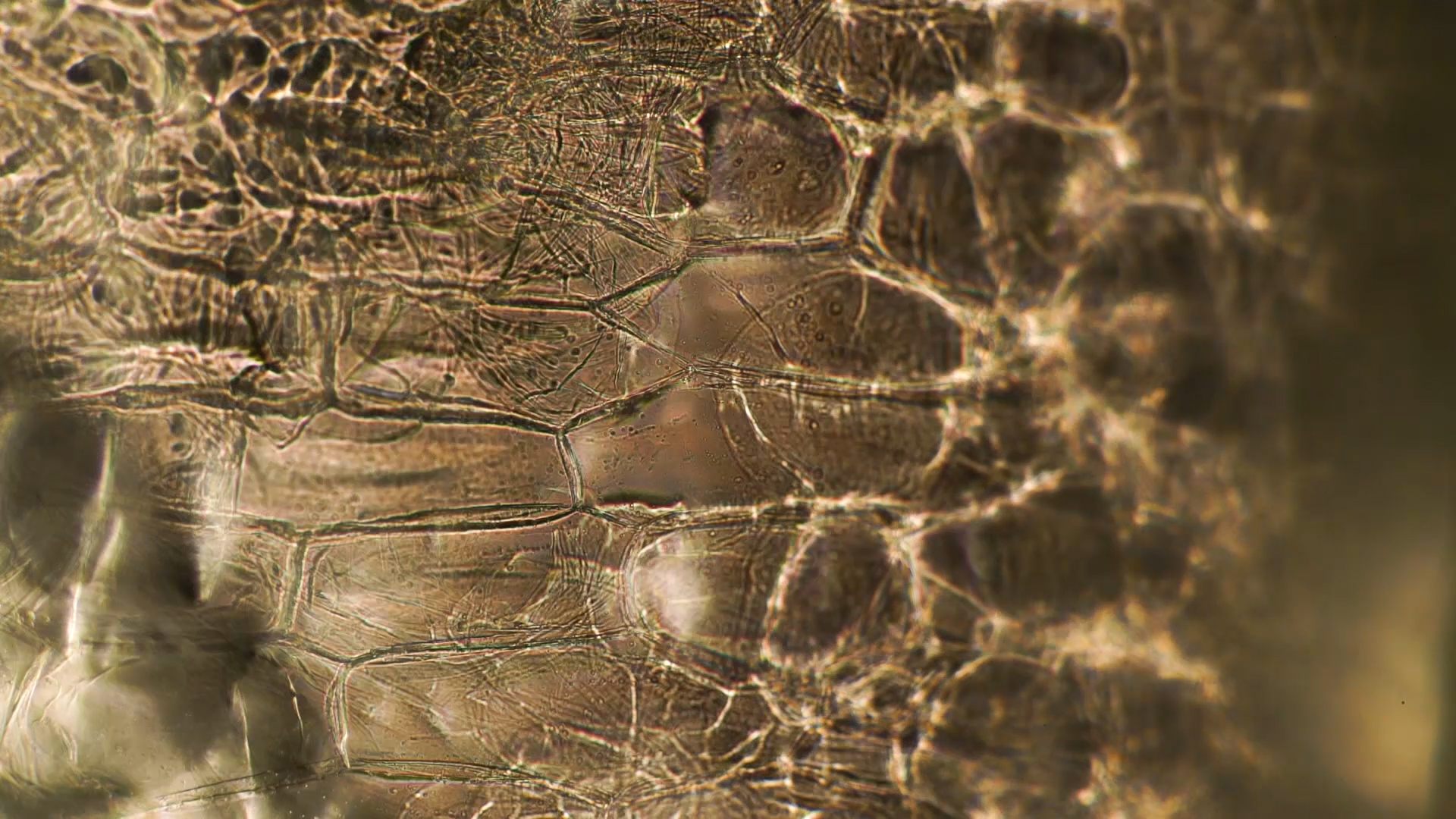

如果你不知道某样东西到底是什么,尝一尝会有所帮助。斯坦福大学教授卡比尔·加布里埃尔·皮伊研究群落真菌生态学,他说,在真菌学中——对真菌的研究——味道是“分类学过程中不可或缺的一部分”。味觉和嗅觉的特点往往包含在键上这有助于实地研究人员区分物种。

例如,在加利福尼亚,Peay说,有两种乳菇属,或milk-cap真菌,看起来很像。两者都很小,颜色都是红润的,破裂时会渗出乳白色的乳胶。“但其中一种,如果你把它晒干,它闻起来和尝起来都像枫糖浆,”皮伊说。“人们把它放在冰淇淋和饼干里。”另一种更有辣味。他说:“在田间,你可以拿起一个红色的小牛奶帽,咬上一口,就知道是哪一个了。”(公共服务公告:如果你要去品尝神秘的蘑菇,一定要在吃完后吐出来。)

通常情况下,植物也是如此。在苏黎世联邦理工学院(ETH Zurich)研究城市生态学的凯文·维加(Kevin Vega)说:“我一直吃树叶来寻找自我,即使我已经知道这种植物了。”至少,更远领域的科学家们对这些测试有自己的看法一本地貌学课本建议“轻轻地在你的牙齿之间穿过……土壤”来区分泥沙和沙子和粘土。古生物学家知道,如果某物实际上是一块骨头碎片,它很可能把舌头粘住而如果它是一块岩石碎片,它就不会。

解决谜题

其他生物学家,比如兰厄姆,发现自己面临着更复杂的谜团,他们的舌头可能会帮助他们解决。1971年,动物学家Richard Wassersug说服了一些研究生吃东西八种不同的蝌蚪为了测试游泳速度较慢的蝌蚪是否为了击退捕食者而进化出了不好的味觉。“它们尝起来都不甜不好吃,”瓦瑟苏格说告诉美国国家公共电台记者杰西·拉克在2015年。但最慢、最显眼的确实是最粗糙的。

同样,爬行动物学家克里斯·奥斯汀(Chris Austin)多年来一直试图弄清楚为什么有些类型的石龙子有绿色的血液,而另一些有红色的血液。有一次,他告诉美国国家公共电台在纽约,他吃了一些生的石龙子,看看哪种味道更好或更差。两者都很糟糕——“就像糟糕的寿司,”他告诉媒体。他还在研究这个问题,但至少他又多了一个数据点。

保护生物学家卡尔·马格纳卡(Karl Magnacca)在他的博士学位中研究了夏威夷黄脸蜜蜂,这种蜜蜂是为数不多的濒危蜜蜂物种在美国。许多蜜蜂用腿上的毛来携带花粉,黄脸蜜蜂把花粉吞下去,飞到蜂巢,然后再吐出来。马格纳卡说:“如果你抓到一只雌蜂把花粉带回蜂巢,它们会把花粉反刍到你的手指上,作为一种防御机制。”

在这一点上,你可以把呕吐物放在显微镜下,了解蜜蜂喜欢访问哪种花。或者,如果你等不及了,你可以吃它,试着通过味道来判断——至少,Magnacca试过几次。不幸的是,大部分蜜蜂呕吐物的味道都是一样的,就像柠檬蜂蜜一样,而显微镜被证明更有帮助。“蜜蜂几乎只光顾本地植物,”马格纳卡了解到。“这似乎是他们在这里生活的一个很大的限制因素。”

有时候,品味本身就能激发好奇心。当斯蒂芬妮·格廷在罗德岛大学攻读神经科学博士学位时,她在一个研究龙虾攻击性的实验室工作。实验包括将某些龙虾成对地放入水箱中,给它们施加压力,并将其中一只暴露在化学物质中,使它们认为自己的同伴比实际大得多。由于一项政策禁止实验动物被放归野外,实验室成员只好吃了它们。

“在吃了很多龙虾之后,我注意到有时它们的味道不一样,”格廷说。“我开始注意是否有一只龙虾被吓跑了。完全有趣的是,受到压力的龙虾……尝起来有点酸。”她进行盲品测试的朋友们也同意她的说法。尽管她没有对此进行更严格的研究,但对猪、牛、羊和火鸡的测试表明,压力会产生影响人类健康的化学物质动物的味道如何.

物流

在某些情况下,吃(或喝)一个标本纯粹是一个逻辑决定。一位蚜虫研究人员写道,吃掉他的研究对象可以更容易地正确计数。(另外,如果他们一直在咀嚼十字花科的叶子它们尝起来像芥末。)另一个人讲述了一位先驱寄生虫科学家的传奇故事,“他在非洲发现了一种新的肠道蠕虫,知道批准进口这种蠕虫需要很长时间……(然后)吞下了它,相信他能把它带回美国。”” (阿特拉斯针孔我无法证实这个故事,但它似乎太好了,不能不分享。)

莱斯利·奥尔达尔(Leslie Ordal)提供了一个关于西伯利亚实地考察之旅的故事,在此期间,她和同事们正在研究贝加尔湖(Lake Baikal)一种名为golomyanka的胶状底食性鱼类。人们并不真的吃它,西方科学文献中有很多关于它的神话:“它过去被描述为透明的,在阳光下很快就会溶解,”她在一封电子邮件中写道。该团队无法从美国带来福尔马林来保存标本,所以当他们到达俄罗斯时,“我们买了一箱便宜的伏特加用作防腐剂,”她继续说。他们还买了一些更好的伏特加来喝。

一天晚上,她继续说,他们的好伏特加喝光了。她写道:“我的一些更坚强的同事决心不让这阻止他们,他们偷偷溜进野外实验室,直接去拿死鱼的瓶子。”他们从一瓶酒里喝了几口,然后按照他们醉酒后的逻辑,意识到一瓶酒里的伏特加显然比其他所有的都少。于是他们四处走动,从其他瓶子里喝了差不多同样多的水。”

奥尔达尔说,鱼类标本在四处晃动的情况下幸存下来,这一事实帮助研究小组反驳了一些关于它们脆弱的误解。(这也让他们对自己有所了解:“他们宿醉了。”)

教育学

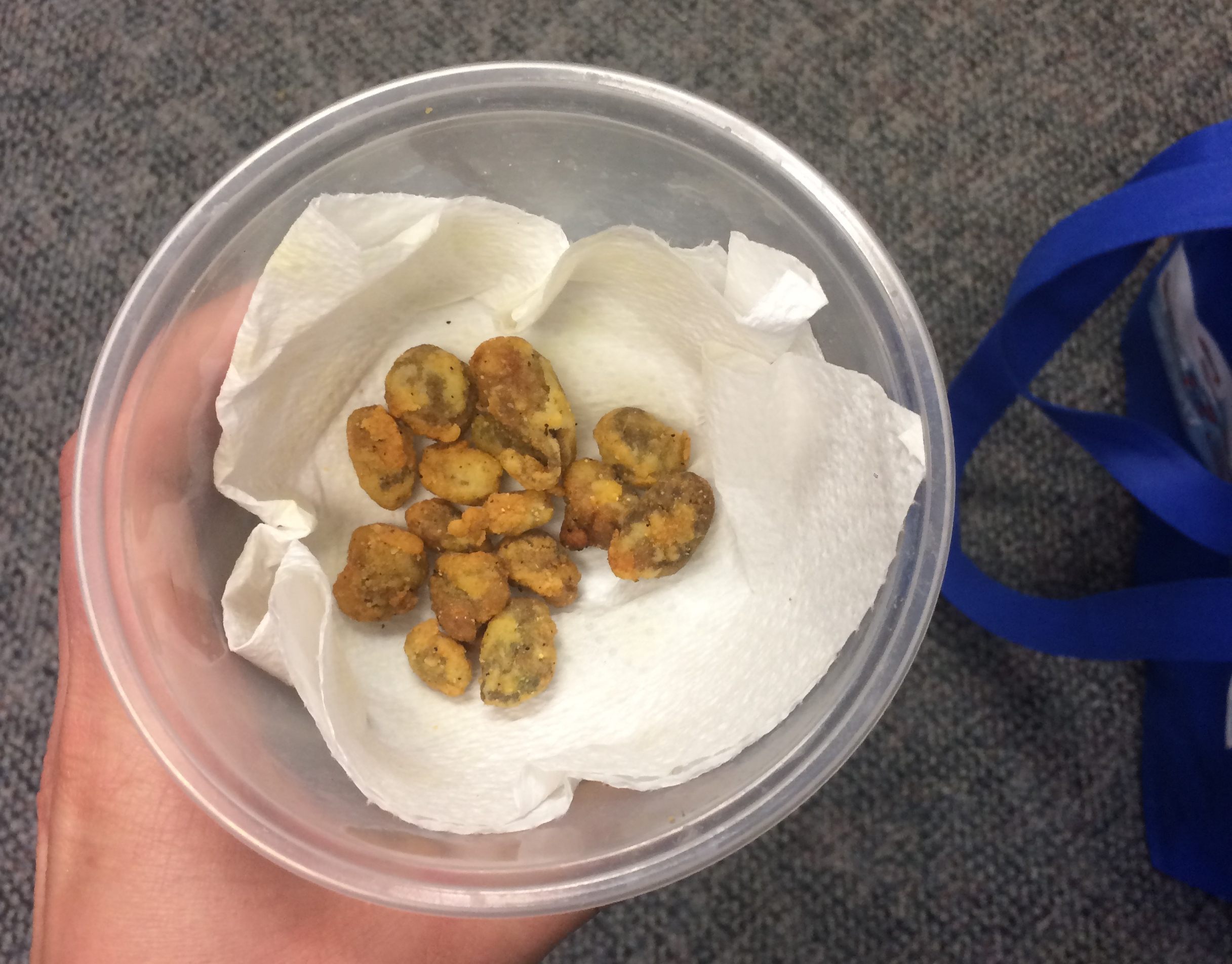

这些故事可能会激发各种各样的面部表情,但没有一个太令人惊讶。生物学家花了很多时间思考他们的研究对象,所以他们想要吃掉它们——或者像它们一样吃,这在一定程度上是有道理的。偶尔,这种好奇心会变得更加僵化。“并不是所有的无脊椎生物实验室都有这样的传统,但很多实验室都这样做——如果可行的话,你会吃掉你研究的生物,”新墨西哥理工大学无脊椎生物助理教授林赛·沃尔德罗普说。沃尔德罗普专门炸了一些被囊动物海鞘plicata就在上周,她给她的一个本科生买了一件衣服。

而海鞘是在某些地方是美味佳肴beplay体育官网电脑板Waldrop和她的学生更习惯在解剖台上遇到它,包括智利和韩国。“味道很糟糕,”沃尔德罗普说。“非常坚韧。”她自己的职业生涯充满了各种各样的开胃仪式:在华盛顿圣胡安岛的一个野外站,她和她的同事们咀嚼着从虾到蠕虫到海胆的各种东西。她深情地回忆道:“我们吃了很多不同的东西——只要它们不会刺痛你或让你生病。”“我想这可能不是百分之百的安全协议,但这是一个很好的传统。”

与此同时,在环境行动研究公民实验室(CLEAR),食用标本是科学过程的重要组成部分。CLEAR的大部分研究都集中在塑料污染如何影响纽芬兰及其周围的食物物种上。他们从当地的猎人和渔民那里得到了很多标本。实验室主任Max Liboiron说:“做食物公正研究,拿动物不吃,这似乎有点落后。”“那么你只是在研究物种,而不是食物。”

为了让吃标本成为实验规程的一部分,实验室必须改变某些规则。“在大多数大学动物护理协议中,动物组织本身被称为危险废物,”Liboiron说。“作为动物尊重准则的一部分,我们做的第一件事就是推翻这一规定。”现在,在他们对鳕鱼、鳕鱼、鸭子或鹅进行测试后,他们会尽可能多地吃掉剩下的东西。如果有些东西不能吃,它们就把它放回环境中,以便把它放回食物网。“我们是一个明确的女权主义者和反殖民主义实验室,”Liboiron说。“当我们说实验室伦理时,我们指的是良好的关系。吃动物意味着我们和动物的关系很好。”

人们为科学而吃的生物并不总是美味的。但在这里分享的每个案例中,对这种特殊关系的理解程度使这种体验变得值得。在某些情况下,甚至值得重复。朗厄姆还没有重复他的生食猴子实验,但如果有机会,他可能会回到品尝板上。朗汉姆说:“我怀疑不是黑白疣体肉难吃,而是疣体皮难吃。”“我得再试一次。”

Gastro Obscura收录了世界上最奇妙的食物和饮料。

注册我们的电子邮件,每周发送两次.

在推特上关注我们,了解世界上隐藏的奇观的最新信息。

在Facebook上喜欢我们,获取世界上隐藏奇观的最新信息。

在Twitter上关注我们 在Facebook上喜欢我们