有时我们支付得不够近对我们听到的故事给予足够的关注。至少,这是许多鬼故事所传达的信息。以恐怖电影为例《女巫布莱尔》1999年由丹尼尔·迈里克和爱德华多·Sánchez制作的cult大片,讲述了三位电影制作人在拍摄一部关于布莱尔女巫传说的纪录片时失踪的真实故事,布莱尔女巫是一个出没于伯基茨维尔附近森林的鬼魂,马里兰。这些年轻人——都是演员,虽然一开始看起来并不是这样——对当地人的采访不以为然(“你还记得玛丽·布朗那天说过的话吗?其中一人问她的同伴,然后自言自语地说:“操,我没听她的话,因为我以为她是个疯子。”),结果却发现自己是女巫的下一个受害者。当然,这是鬼故事和恐怖电影中常见的比喻:我们知道故事的梗概,我们讲这个故事是为了吓唬我们的朋友,但我们没有真的听着。只有在为时已晚的时候,错误才会变得明显。这对故事中的人物和我们读者或观众来说都是如此。即使我们没有迫在眉睫的危险,幽灵般的故事也会给我们带来教训。

《女巫布莱尔》是众多根据真实传说改编的电影之一:田纳西州的贝尔女巫。除了迈里克和Sánchez的电影(以及它的两部续集),还有2005年的美国鬼魅以及一些视频直播节目,以及A&E系列节目,被诅咒的:铃铛女巫。这个传奇启发了各种各样的音乐,从查尔斯·福克纳·布莱恩特的古典康塔塔到总部位于西雅图的厄运金属乐队它以贝尔女巫为名字。还有这是田纳西州亚当斯的一个旅游胜地,位于纳什维尔以北大约一小时车程的地方:贝尔女巫洞,尽管与传说本身只有最站得住脚的联系,但它仍然经久不衰。从很多方面来说,这是一个我们一遍又一遍地讲述的故事,就好像我们知道它一样,却没有真正注意到它想告诉我们什么。

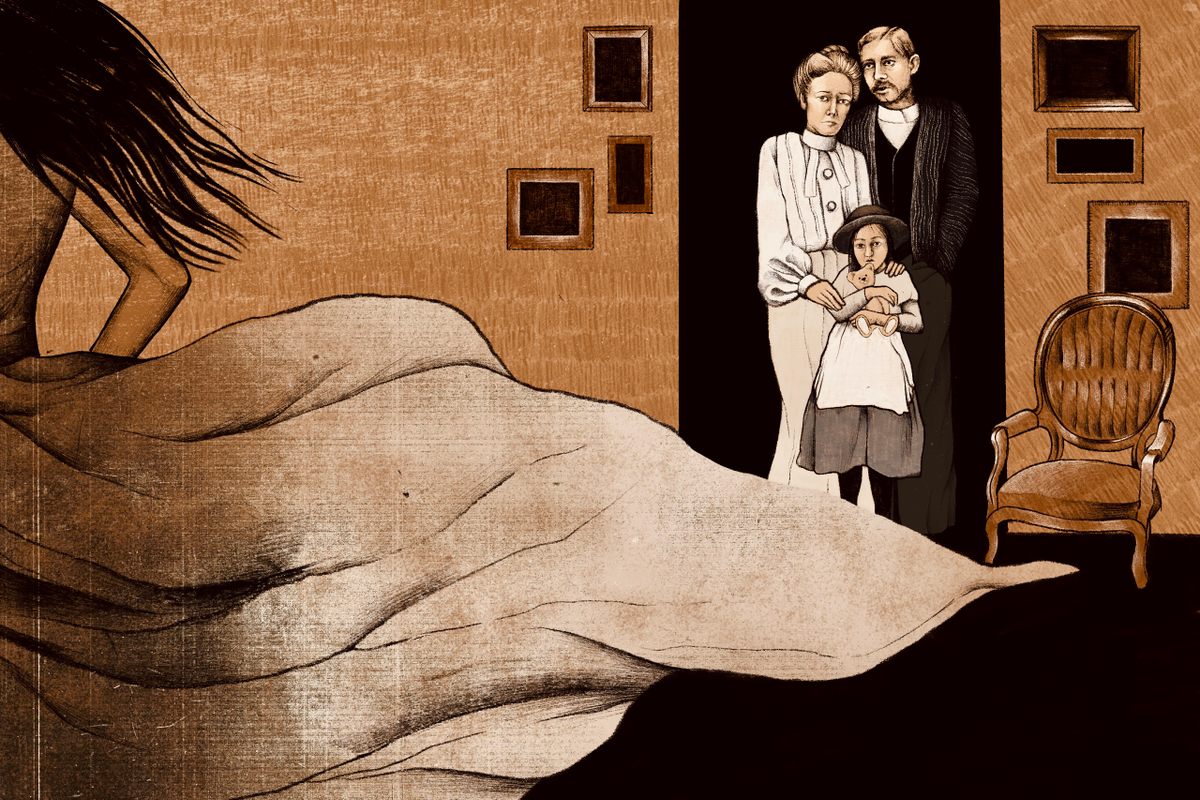

当然,两百年前发生在贝尔家族身上的故事令人不安、令人恐惧,但它之所以经久不衰,不仅仅是因为它是一个好鬼故事,还因为它围绕着一系列已经定义了美国文化的焦虑:当一个家长失去对家庭的控制时会发生什么,当宗教发生冲突时,在文明与荒野之间的边缘地带会发生什么。

自1894年马丁·范布伦·英格拉姆(Martin van Buren Ingram)的小说出版以来,这个故事的基本轮廓已经固定了至少一个世纪著名的贝尔女巫的真迹。根据英格拉姆的说法,1817年,一个名叫约翰·贝尔的富裕农民开始遭遇一系列神秘事件。贝尔的宅基地在田纳西州的红河市,从这里往北一小时车程纳什维尔位于肯塔基州边境附近,现在是亚当斯镇。约翰和他的妻子露西有六个孩子,其中一个叫贝琪的女儿在麻烦开始时才12岁。1817年秋天的一个晚上,约翰·贝尔正在他的玉米地里散步,这时他遇到了一种奇怪的动物,一种他从未见过的动物。他以为是什么狗,就朝它开了枪,然后它跑了。随后发生了其他令人不安的事情:不久之后,他的儿子德鲁看到了一只奇怪的鸟,贝琪报告说,在附近森林的树上挂着一具穿着绿色衣服的年轻女孩的尸体。

不管它是什么,它不会呆在森林或田野里。奇怪的声音在奇怪的时间充满了房子,包括神秘的敲门声,老鼠咬床柱的声音,狗的吠叫和咆哮,以及在地板上拖着的锁链。睡觉的人的床单被撕下来,枕头从他们的头下面被扯了出来。最后,贝尔一家开始听到一个女人的声音:这个实体似乎会说话,而且她会说话很多。她知道圣经,知道一些别人不可能知道的关于这个家庭的事情。起初,这个实体是一个令人愉快的好奇心和虔诚的宗教,但很快就变坏了:侮辱约翰,试图干涉贝特西的爱情生活,说长道短,对贝尔一家奴役的黑人进行种族主义侮辱。这个实体变成了传说;英格拉姆解释说,红河镇的每个人都知道“钟”里住着幽灵,游客们从四面八方赶来作证,包括战争英雄、未来的总统安德鲁·杰克逊(Andrew Jackson),他和他的人花了一个晚上试图把幽灵引出来。

虽然她很乐意像旅游景点一样招待或折磨来访者,但她最独特、最一贯的特点是对约翰·贝尔的持久仇恨。虽然她对贝尔的妻子非常好(也许令人惊讶),但多年来,她对庄园的族长进行了大量的辱骂和蔑视,折磨他,直到他生病虚弱。1820年12月,约翰得了最后一场病。他的主治医生发现了一个神秘的小瓶子,里面半装着一种深色的液体。发现这个小瓶后,爱说话的贝尔女巫得意洋洋地欢呼道:“你想解救老杰克是没有用的,这次我已经抓住他了;他再也不会从床上起来了。”提到药瓶,她肯定地说:“我把它放在那里,昨天晚上趁老杰克睡着的时候,给他服了一剂,治好了他的病。”第二天,约翰·贝尔去世了。

在那之后,女巫似乎基本上没有打扰贝尔,它的主要目标已经完成。此后,它偶尔出现,但从来没有像它对这个家族的族长造成的持续恐惧那样严重。约翰·贝尔的死使得贝尔女巫的故事如此与众不同;像这样的超自然故事很少会对一个人的身体造成致命的影响。鬼魂根本不会杀人——正是因为这个不寻常的传说,几十年来,人们一直试图弄清楚到底发生了什么,以及为什么。

“闹鬼”及其衍生的故事需要某种超自然的解释,多年来,其中许多故事最终也得到了现实世界的解释:精神疾病、渴望被关注、自然现象被误解。贝尔女巫的案例在这两个方面都缺乏解释,这是一个突出的问题:对于贝尔家族为什么如此困扰,一个世纪后的观众没有一个简单的道德标准,显然缺乏一个连贯的叙述。铃女巫自己提出了各种各样的解释,但又一概不予理会。有一次,她对家人说:“我是一个被埋在附近树林里的人的灵魂,坟墓被人破坏了,我的骨头被挖出来,散落在各处,我的一颗牙齿掉在了这所房子下面,我来这里找那颗牙齿。”但是,当约翰撬开地板寻找丢失的牙齿时,女巫嘲笑他,声称整件事都是一个笑话。铃铛女巫不停地改变她的故事。

除了想要骚扰并最终谋杀约翰·贝尔之外,女巫还干涉了年轻的贝琪的爱情生活。当时,一个名叫约书亚·加德纳的年轻人向她求爱,贝尔女巫立刻就不喜欢他了。根据英格拉姆的说法经过认证的历史,贝尔女巫经常警告贝琪,用一种“柔和忧郁的声音”恳求她不要碰加德纳,还轻声对她说:“求求贝琪·贝尔,不要碰约书亚·加德纳。”求你了,贝琪·贝尔,别嫁给约书亚·加德纳。”但是,就像它的其他动机一样,女巫从来没有把她的理由讲清楚。

审讯她的人之一詹姆斯·冈恩牧师一度问出了她的名字:凯特·巴茨。巴茨是一个住在红河的女人,有时被描述为“女巫的人类代表”,在镇上被称为“一个高大的女人,刺耳而粗鲁”。但女巫立即否认她与蝙蝠有任何关系,但从那时起,她回答了凯特这个名字。因此,在英格拉姆的故事结尾,我们根本不清楚这种恶意是来自一个活着的女巫,还是一个鬼魂,还是其他一些超自然的实体:叙述反复提出假设,然后刻意加以驳斥,这让人感到沮丧。

因此,这个故事的现代讲述者对它进行了自己的解读。除了电影和书籍之外,许多超自然播客都专门讲述了钟女巫的故事,几乎每个播客都提供了不同的解释。一些人坚持认为贝尔农场是在印第安人的墓地上——这是一种标准的比喻,几乎是美国白人所独有的,作为一种与印第安人种族灭绝保持距离的方式。另一种流行的解释集中在一位名叫理查德·鲍威尔的教师身上,据说他想在贝琪·贝尔十几岁的时候娶她。据说,在被贝琪和她的父亲拒绝后,他召唤了贝尔女巫来困扰这家人——这个解释强调了贝琪在一个充满有毒、虐待的男人的世界中的脆弱性。另一些人则得出结论,凯特·巴茨(Kate Batts)是一个令人不快的未婚女性,是一个替罪羊,这种说法给故事染上了厌女症的色彩。

这些充其量只是猜测,没有一个让人觉得是确定的。很难不感到沮丧,因为我们天生就想要答案。鬼故事毕竟是故事,我们希望它们带有某种意义、信息或道德。在铃女巫的故事里有吗?就像很多闹鬼的东西一样,有时你必须到地板下面去寻找答案。

每一次重述钟声《女巫的故事》依赖于同一个原始文本:英格拉姆1894年的书。这个故事作为一个都市传说在田纳西州北部流传了一段时间,但直到英格拉姆发现并推广了它,它才离开了这个地区。《纽约时报》的编辑克拉克斯Leaf-Chronicle,他曾于1892年前往亚当斯(当时的亚当斯站)报道那里的烟草作物,并参观了“75年前发生的历史上最激动人心的事件的地方”,他在一篇报道中写道。回国后,他把自己的发现写成了一本书,最终辞去了报纸的工作,全身心投入到这项工作中。根据英格拉姆的说法,他完成了理查德·威廉姆斯·贝尔(约翰的儿子)未发表的手稿,题为我们的家庭烦恼这本书的大部分是手稿的抄写本。但贝尔所谓的原始文本本身从未浮出水面,而且在缺乏其他证据的情况下,似乎有可能是英格拉姆的幽灵写作我们的家庭烦恼他自己。

近几十年来,随着人们对这个故事的兴趣再次升温,越来越多的历史学家和业余侦探试图寻找英格拉姆写这本书之前的资料来源。到目前为止,只有一些神秘的线索浮出水面。一篇是1849年发表在星期六晚邮报,在这篇文章中,作者回忆了一个关于“田纳西鬼”或“贝尔鬼”的故事,故事涉及田纳西州罗伯逊县的一个农场。正如这位未透露姓名的作者所述,贝尔一家(在这里,女儿的名字拼写为“Betsey”)每天晚上都有一个鬼魂来拜访,只有在灯熄灭的时候,鬼魂才会自由地与贝尔一家和周围的任何人交谈。当被问及它会在房子里呆多久时,这个鬼魂回答说:“直到约书亚·加德纳和贝琪·贝尔结婚。”(当然,这与英格拉姆讲述的女巫意图相反。)最终,在帖子在故事中,贝齐一直在用口技来模拟闹鬼,而鬼魂,如此暴露,“消失在空气中”。承诺的婚姻从未实现。这个故事与当时唯一已知的记录相呼应,记录来自一位名叫约翰·h·贝尔(John H. Bell)的军官,奇怪的是,他于1820年在罗伯逊县旅行。他还记录了一个15岁女孩试图用口技让邻居娶她的故事;虽然他本人除了记录他所听到的故事之外,并没有参与其中,但他的名字最终与这个传奇联系在一起,因为它在几十年里发生了变化。

根据《星期六晚报》作为作家,田纳西州的许多人都“非常熟悉”这个故事,事后看来,很容易看出英格拉姆是如何接受这个核心并将其改编成自己的经过认证的历史,她改变了女巫对贝特西和约书亚·加德纳结合的态度,把一个接地气的故事变成了一个更可怕、更神秘的故事。英格拉姆,很像导演《女巫布莱尔》他知道,伪装成真实的东西总是比虚构的更可怕、更诱人,所以他在书中塞满了许多修辞技巧,让读者相信书中的内容是真实的。(他甚至还提出了一个未经证实的说法,称贝琪·贝尔(Betsy Bell)起诉了《纽约时报》《星期六晚报》诽谤作家。)就像电影的导演使用摇摇欲坠的镜头一样,他包括了记得这件事的人的来信,以及贝尔一个儿子未发表和无法获得的“日记”。(“发现”的闹鬼文件似乎是一个经久不衰的比喻。)

但是,如果叙述本身没有得出一个明确的结论,那么它背后的担忧就会清晰地表现出来。经过认证的历史出现在美国历史上的一个关键时刻,尽管它的事件发生在19世纪初,但这个故事本身反映了一种焦虑,这种焦虑在19世纪90年代变得尖锐——这种焦虑直到今天仍在引起共鸣。

因为英格拉姆的书,即使很大程度上是虚构的,也不是在真空中写成的。1894年是一个重要的时刻,许多人认为这是美国历史上的一个转折点。前一年,世界哥伦比亚博览会在芝加哥开幕(通常称为芝加哥世界博览会)。该活动旨在庆祝哥伦布抵达西半球400周年,组织者将其视为一场盛大的庆祝活动,象征性地架起了美洲大陆与欧洲定居者最早互动的桥梁,并展望了未来。

然而,历史学家弗雷德里克·杰克逊·特纳(Frederick Jackson Turner)认为,这是一个时代、一种生活方式的终结。在芝加哥世界博览会举行的美国历史协会特别会议上,特纳发表了一篇题为《边疆在美国历史上的意义》的演讲和随笔。这是一声响彻全国的枪响,从根本上改变了许多人对自己美国身份的看法。如果不了解当时的背景,就不可能理解英格拉姆试图讲述的关于铃女巫的故事,而当时的背景深受特纳的思想影响。

对特纳来说,19世纪90年代是英美人认为边疆已经关闭的时候,随之而来的是对边疆意义的新兴趣。他的文章以1890年人口普查报告中的一项发现开始,即美国的“边疆”,即分隔“文明”与“未定居”的分界线,已不复存在。特纳声称,这“标志着一个伟大历史时刻的结束”。

特纳对比了两种美国人:一种是生活在东部的美国人,他们的文化深受欧洲习俗和理想的影响;另一种是生活在边疆的美国人,他们体现了一种新的美国身份。他认为,后来被称为“美国人”的人更多地是由边疆经历塑造的。(也许不用说,特纳对“美国人”的概念首先是白人。)正如他所解释的,“边疆是个人主义的温床。复杂的社会被荒野沉淀成一种以家庭为基础的原始组织。这种倾向是反社会的。它会产生对控制的反感,尤其是对任何直接控制的反感。”特纳认为,这种将社会生活安排成自主的家庭单位的做法,对美国的计划至关重要:“边疆个人主义从一开始就促进了民主。”他认为,正是这片边疆让美国拥抱了杰克逊式的民主——政治参与从拥有土地的精英阶层转向所有白人,并由此产生了一种信念,即人民拥有主权,政府的存在就是为了执行他们的意志。

仔细阅读英格拉姆的书,你会发现他是如何被这个理想所影响的。的开幕一个真实的故事可以直接出自特纳:“一百多年前,帝国之星沿着先锋队的足迹向西行驶,他们用鲜血开辟了道路,把野蛮的印第安人赶出了这个当时和现在充满可能性的国家,他们的野蛮行为使生活不安全,文明不可能。”在英格拉姆的时代,田纳西州北部已经是一片定居之地,但他把贝尔的家园塑造成美国蛮荒边境的前哨,在那里,好人和他们的家人给这个“野蛮”的地方带来了秩序和商业。“牛奶和蜂蜜的土地在田纳西州被发现,然后是遥远的西部,”英格拉姆写道,“从北卡罗莱纳、弗吉尼亚和其他老州移民的流动变得稳定和持续,迅速使这个国家安定下来。”安德鲁·杰克逊在传说中的出现,作为一个战争英雄变成了业余的幽灵猎人,似乎进一步巩固了英格拉姆对特纳的债务。

约翰·贝尔和红河的其他定居者一样,被英格拉姆认为是特纳边疆美国主义的完美代表。关于城镇的创始人,他写道,他们“养育了一个大家庭,形成了这个国家的贵族社会,任何品德高尚、正直正直的人都不会被允许进入这个圈子。”然而,这个圈子扩大了,沿着河流上下延伸,进入肯塔基州,包围了一大片领土。开放的好客是这个社区的特点,邻居们互相帮助,为促进教育和基督教的发展而合作。”英格拉姆书中的约翰·贝尔(John Bell)是典型的美国人,他通过勤奋努力获得成功,在文明的边缘建立家园和家庭,驯化土地,抚养一个成功的家庭。

然而,不知何故,一切都出了问题;贝尔无助而不幸地看着他的家庭被看不见的力量所困扰,慢慢地被撕裂——这是一份边疆的美国工作。经过认证的历史是美国男子气概陷入危机的故事。约翰·贝尔保护不了他的女儿,他也保护不了自己。一个女性灵魂——鬼魂或女巫或其他什么——折磨他并危及他的女儿,同时,在最后的阉割姿态中,对他的妻子永远友好和赞美。

虽然经过认证的历史英格拉姆从未透露贝尔家宅地闹鬼的背后是什么,他认为女巫是为了调和镇上的浸信会和卫理公会社区而变得恶毒的。英格拉姆告诉我们,她最初是一个精明而冷静的圣经引用者,她总是“坚持基督教”,但她试图将这两种信仰混合在一起,结果证明太过分了,“即使对像贝尔女巫这样伟大的先知来说”,“这种混合对女巫的信仰来说太强烈了,整个虔诚的信仰很快就被打了个小差。”不久之后,她背弃了自己的信仰,开始报复,并转向贝尔一家,尤其是约翰。英格拉姆的书是一个警世故事,它表明,仅靠顽强的个人主义是不够的,试图在没有正统和传统的情况下驯服边疆将会引发噩梦。

而特纳的拥抱边疆作为杰克逊式民主的滋生地,现在看来可能已经过时了,但贝尔女巫的故事之所以能流传下去,是因为“边疆”对美国白人来说仍然是一个令人担忧的地方。它可能被称为“边界”,但它更像是一个意识形态空间,一个充满想象力的景观,在这里,粗犷的个人主义与政治身份绑定在一起。我们必须,许多美国人不断告诉自己,确保那个空间和那个身份,捍卫美国的事业不受另一边可怕事物的伤害。这些人认为,如果不坚持传统,这是不可能做到的。这个故事讲述了一个失去了对家庭的控制的家长,被一个与另一个男人没有联系的女人的恶毒灵魂所困扰,她阉割了他并威胁了他的女儿——所有这些似乎都反映了当代关于家庭、性别和女权主义的对话。铃铛女巫很强大,不受人类的阻碍,因此很可怕。特纳、英格拉姆和贝尔一家已经不在了,但他们的故事仍然存在,在那里,大批白人用边界或边疆来定义自己,在那里,偏离正统是一条通往毁灭的道路。

这种复杂性可能就是为什么我们不能把目光从贝尔女巫的故事中移开,在所有其他的鬼故事中,这些故事在美国人的意识中忽入忽出。讲故事的人寻求解释、解决和清晰。在《铃女巫》的故事中,唯一清晰的地方是它触及了美国白人男性的焦虑,这种焦虑是文化自身造成的。

这也是为什么这样的故事流传下来,为什么它们继续困扰着我们。一个好的鬼故事令人恐惧,因为它留下了一些未解决的、未回答的、未完成的东西——正是由于缺乏一个明确的答案,我们常常会回过头来,当我们试图弄明白它的意义时,想到我们无法理解它,就会不寒而栗。但是一个好的鬼故事会引起共鸣,因为它触及了我们周围的文化焦虑,这就是为什么它们总是值得一听的原因:它们提供了一个(安全地)栖息在这些恐惧中的空间,探索它们,同时一直告诉自己:“没有什么好害怕的。”

在推特上关注我们,了解世界上隐藏的奇观的最新信息。

在Facebook上喜欢我们,获取世界上隐藏奇观的最新信息。

在Twitter上关注我们 在Facebook上喜欢我们